新時代のアバターが拡張する豊かな人生のカタチ ― 九代玉屋庄兵衛×吉藤オリィ対談

この記事は、ビジネス誌「WORK MILL with Forbes JAPAN ISSUE07 EDOlogy Thinking 江戸×令和の『持続可能な働き方』」(2022/06)からの転載です。

抱いた想いを実現できず、閉じた世界で送る日々に豊かさはあるのか? 2人の技術者が創るのは“己”を投影し、外の世界へと飛び出せる人形。新時代にアバターは、人生に幸せをもたらすツールとなる。

ー九代玉屋庄兵衛(たまやしょうべえ)

1954年生まれ。本名は高科庄次。25歳で父である七代目に弟子入り。95年に玉屋庄兵衛を襲名。名古屋市北区の自宅兼工房で各地の山車からくりの復元修復、創作からくりの制作を行っている。

ー吉藤オリィ(よしふじ・おりぃ)

1987年生まれ。本名は吉藤健太朗。株式会社オリィ研究所代表取締役所長。人型分身コミュニケーションロボット「OriHime」を開発し、2012年の「人間力大賞」で準グランプリ、総務大臣奨励賞などを受賞。

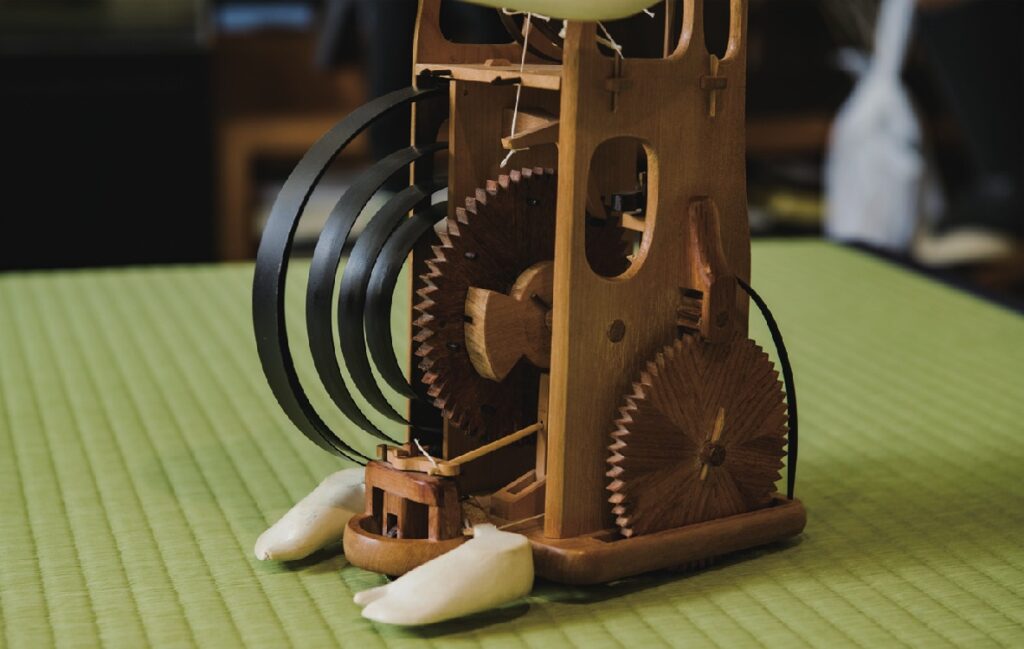

「何も加えず、何も減らさず、同じものを同じようにつくり直す」。日本を代表するからくり人形師・九代玉屋庄兵衛(以下、玉屋)は、長い歴史を紡いで受け継がれてきた逸品を“元通り”に修復することに誇りを抱いている。

玉屋 「尾張地方には、現在も祭りで華やかな山車にからくり人形を乗せて披露する風習が残っています。愛知県だけでも400以上の山車があり、その3分の1にからくり人形が乗っているほどですから、江戸時代より大衆を楽しませ、地域の交流を盛んにするシンボルだったんです。つまり、人と人のかかわり合いを支えることがからくり人形の最大の役目で、下手に新しい技術を加えると歴史がゆがみ、人々から愛される存在ではなくなってしまう可能性もあるのです」

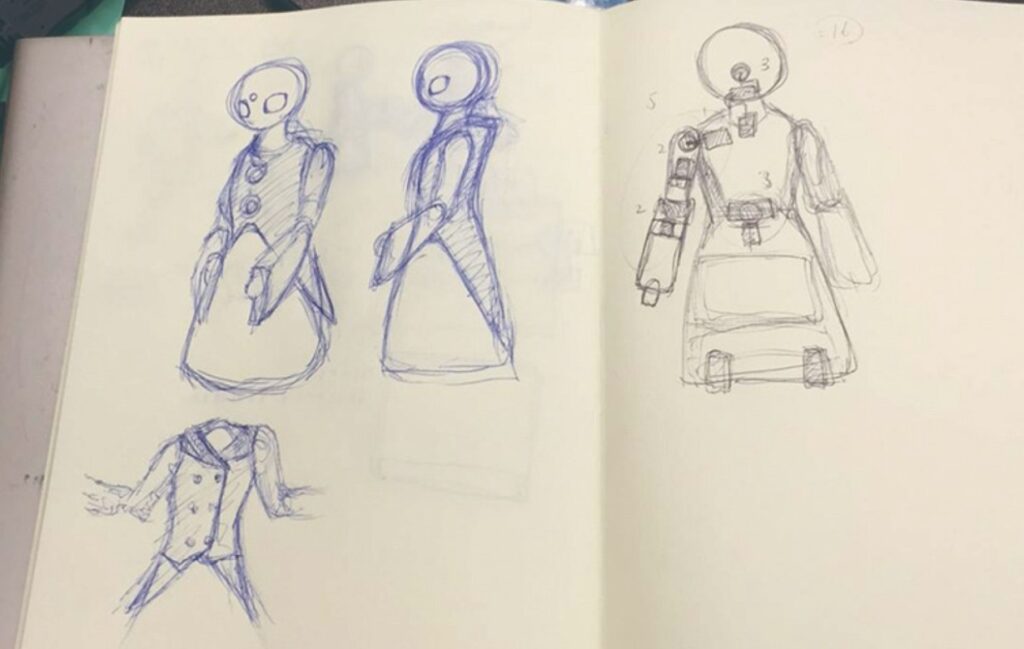

同じように、オリィ研究所所長・吉藤オリィ(以下、吉藤)が手がける分身ロボット「OriHime」も、人間同士のコミュニケーション支援を目的に開発された。人工知能を搭載していないこと、無表情でやや不気味な顔をしていることなど、意外にもからくり人形との共通点が多い。

吉藤 「『OriHime』を使えば、パソコンやスマートフォンを通じて離れた場所にいる人に自分の声を伝えるだけでなく、腕を動かしたり顔の向きを変えることで意思や感情を表すことができます。コンセプトは、さまざまな理由で行きたい場所に行けない人の社会参加をサポートすること。試作段階では、見た人が操作する人をイメージしやすいよう、顔をレーザースキャンしてつくったシリコンマスクをかぶせたりしました。でも人間に近づけると、かえって実物の人間との違いが気になってしまって。最終的に能面のようなのっぺりとした、一見無個性のデザインに行き着いたのです」

玉屋 「からくり人形と同じですね。一見すると無表情でも、操り手が言葉を発しながらちょっと首の向きを変えるだけで、幅広い感情を見た人がくみ取ってくれる」

吉藤 「まさに。入り口は感情が読み取れない“ゆらぎ”の状態にして、操作する人の個性や性格でイメージの余白を埋めてもらうことを目指してつくりました。ただ、現代は“キモかわいい”という言葉が浸透しているように、多くの方が何でもかわいいと認識する傾向があって……。本来目指したところと少し違った受け止められ方もあることには、危機感を抱いています(笑)」

そもそもからくり人形は、人間そっくりの動作を再現することを目的に生み出されてはいない。動きが制限されているからこそ、操り手が“己”を反映させる余地がある。

あえて残した余白に繰り手が宿る

玉屋 「基本的に首、腕、足を7本の糸で操るからくり人形は、当然ながら表現できる動きが限られています。糸を増やせば扇子を開くといった複雑な動きもできますが、結局、操るのは人です。同じ人形でも操り手の技術や個性が乗っかると見え方がまったく違う。表現の幅は無限に広がるんですよね」

吉藤 「実はOriHimeも、開発の過程であえて可動域を制限したのですよ。最初は24個搭載したモーターを6個に減らしたのです。人間には、生命のないものにも命を感じることができる想像力があります。大ざっぱなロボットの動きから、操作する人の意図を想像力で補える。そのほうが、リアルの追求よりも、まるで近くにその人がいるような感覚に近づけると考えています」

アバターが人間同士のつながりを拡張する

からくり人形もOriHimeも、自律する知能を持たない。操る人間が指示を出し続けて、命を吹き込む必要がある。それは物語に描かれるような“友達”ではなく、自己を投影できる“分身”になりえる。

吉藤 「アニメやSF映画ではロボットが永久に生き続ける存在として描かれていることがありますが、現存するロボットは人間が定期的にメンテナンスをしないと、すぐに動かなくなってしまいます。ロボットの寿命は短い。だからこそ、人工知能をもたせ、自律させて人間と切り離すよりも、密接に人と人をつなぐ役割を担ってもらうほうが、これから先も絶えずお互いに必要とする関係を維持できるのではないかと」

玉屋 「私は技術先行のロボット開発を否定するつもりはありません。個人的には最新ガジェットは好きですし、誰も見たことがない新しいものを生み出したい欲求もあります。からくり人形もまた、江戸の世では豪商からの無理難題に応えることで職人の技術が磨かれてきた側面があります。ただ、地域の祭りが今でも継承されているように、どれだけ技術が進化しても、人間は人間同士のつながりに豊かさや幸せを感じるのだと思います。今日は吉藤さんがそこに着目したモノづくりをしていることを知り、感動しました」

仕事や家事を代行して暮らしを便利にする存在ではなく、周囲の人々との関係性を有機的に広げ、生きることを楽にしてくれるツール。江戸時代から大衆の人生を豊かにしてきたアバターは今、インターネットを味方にすることで、そのポテンシャルが最大化されつつある。

吉藤 「10年前は人工知能を搭載していないOriHimeの価値を理解してくれる人が少なかったのですが、この数年で風向きが大きく変わってきました。モノを大量につくったり、便利なモノを追い求めたりすることで得られる豊かさには限界がある。今は多くの人がそのことに気づいています。次のステップは、新しい出会いや体験を通して、どれだけ自分の心や価値観を広げていくことができるか。そして、互いに共感できる仲間を増やしていくことで、人生をどれだけ豊かにできるのか。あらゆる人がそれを実現できるように、これからも人と人がつながる価値にフォーカスし、それをサポートするモノづくりを目指していきたいですね」

2022年5月取材

テキスト:浅原聡

写真:夏目圭一郎、野口岳彦

編集:中村大輔