共創を可視化するパーパスモデルとは? 吉備友理恵さんと考える、多様なパートナーを巻き込むプロジェクトの進め方

さまざまなステークホルダーと協働し、一緒に新たな価値を創っていく「共創」という考え方。現在、企業・大学・自治体など、さまざまなプロジェクトで必要とされています。

2022年10月7日株式会社オカムラが開催したイベント「共創のつくり方と進め方~共創を可視化するパーパスモデルとは?~」。ゲストは企業のイノベーション部門にいながら、共創を探求し続けている吉備友理恵さんです。

共創を探求する中で吉備さんが編み出した共創を見える化する手法「パーパスモデル」を軸に、共創のつくり方と進め方の概論を中心に、オカムラに所属する2人のモデレーターと一緒にパネルディスカッションを行いました。会場は、企業協創/共創型コワーキングとして、各種実証実験を展開する「point 0 marunouchi」です。

なぜ、今「共創」が求められているの?

岡本

今回のテーマは「共創」です。なぜ今、世の中に共創が求められているのか。

「オカムラの共創空間」の立ち上げも含め、さまざまな共創のプロジェクトに関わっている庵原さんはどう考えていますか?

庵原

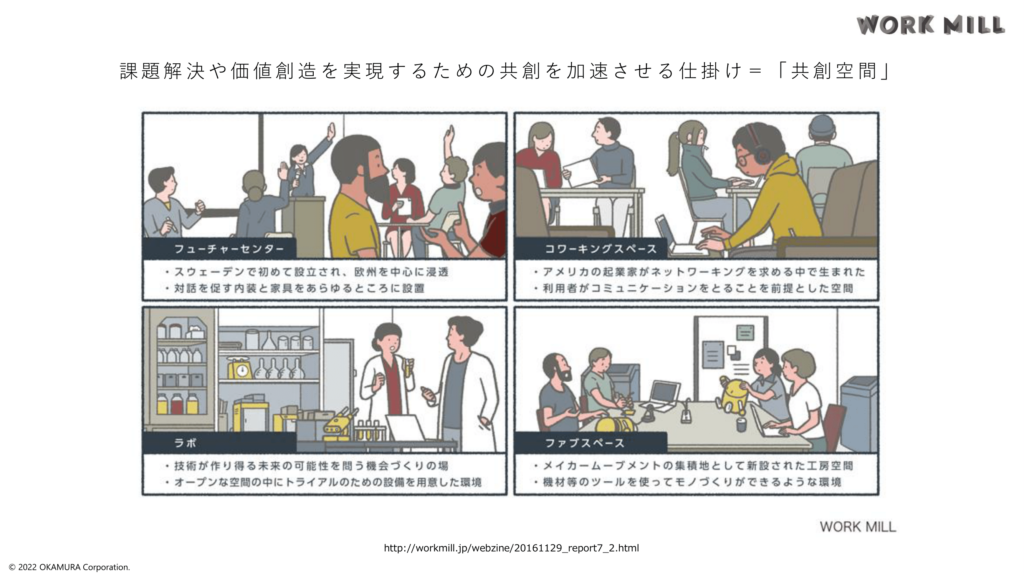

共創は、違う組織に所属している多種多様な人たちが価値創造または課題解決をしていくことです。最近では、自社の中に共創を促す空間作りたいという企業も増えていますね。

庵原

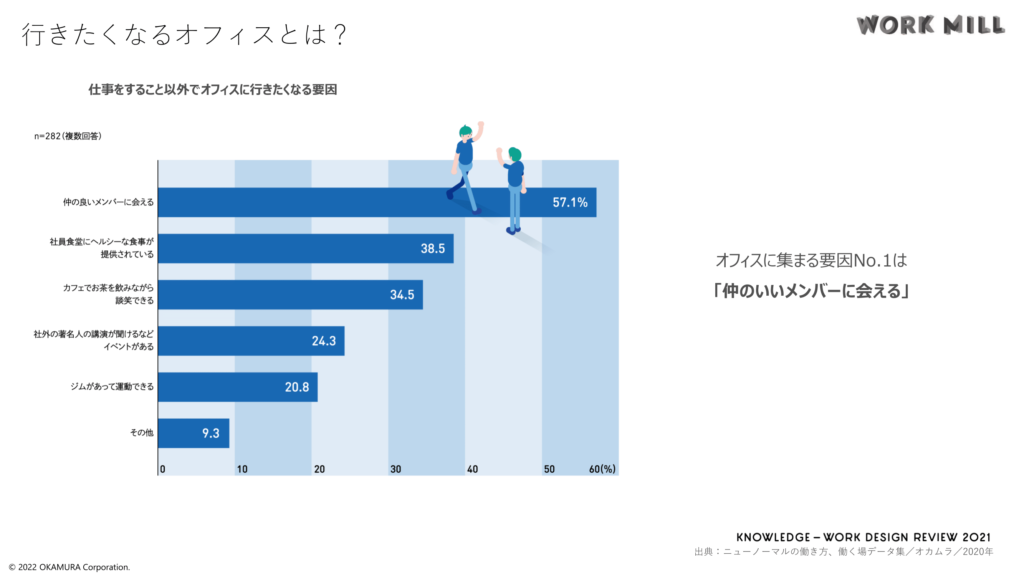

あと、在宅ワークが当たり前になったことで、働き方の自由度が高まりました。すると、「オフィスに求められる機能って何なんだ?」という疑問が生まれる。それで、空間に求める要素が大きく変わってきているのです。

岡本

なるほど。

庵原

オカムラのワークデザイン研究所で「行きたくなるオフィスはどんな場所か?」というアンケートを一般ワーカーに取ったところ、1位になったのは「仲の良いメンバーに会える」という項目でした。

庵原

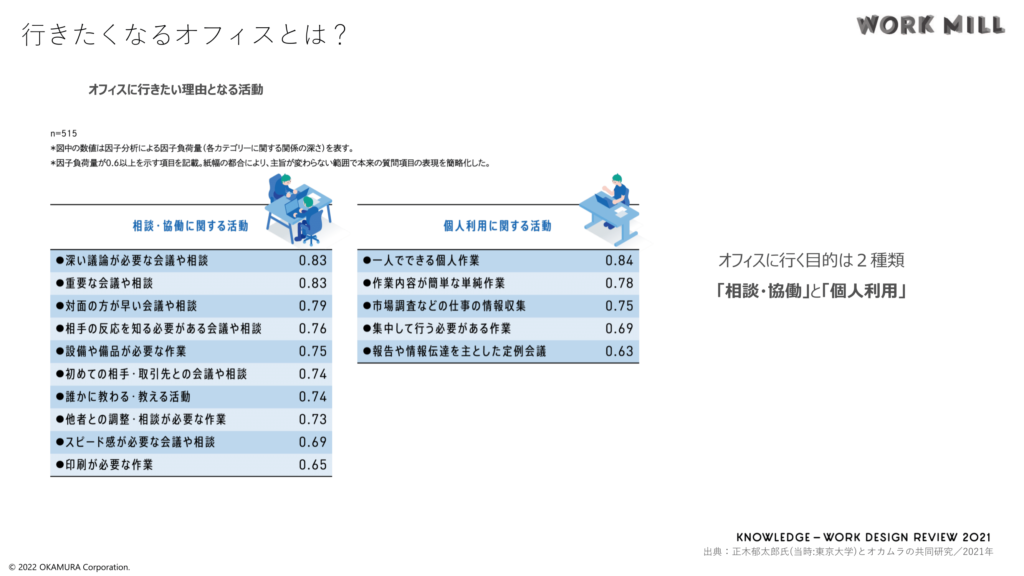

さらに「オフィスに行く目的とは?」と分析をかけていくと、実は「相談・協働」と「個人利用」に分かれ、ほかの社員と同じの場で働くことを求めるようになってきている。

庵原

テクノロジーの進化によって、どこでも働けるようになった一方、実は「やはりオンラインより対面の方がリッチなコミュニケーションができる」「Face to Faceに勝るものはない」という再発見も起きているんです。

その結果、共創という要素が求められています。

庵原

今後、オフィスだけではなく、学校や街、旅先など、どこでも働ける場が作られる必要があると思いますし、あるいは実際そういった働き方になる中で、日々の生活や学び、人との繋がりも深く関係するようになってくるでしょう。

これからの社会の新しい課題、求められる要素を作っていく上でも、共創の場作りは重要になってきているのです。

パーパスモデルは立場が異なる人同士のコミュニケーションツールになる

岡本

働き手も共創マインドが求められる時代になってきているんですね。

続いて、まさにその共創を可視化するツールを開発された吉備さんにお話を伺っていきたいと思います。

今日はよろしくお願いいたします!

吉備

岡本

そもそも、「パーパスモデル」とはどういうものなのでしょうか?

パーパスモデルとは、いろんな立場の人がどうプロジェクトに関わっていくのかを整理した設計図です。こちらの円のようなデザインになっています。

吉備

円を上下に分けている真ん中の横線は、主体性がある・ないを表していて、カラーは企業、行政、市民、大学・研究機関の専門家というステークホルダーごとに4つに色分けしています。

吉備

真ん中に書いてあるのが、みんなが大事にする共通目的。そして、円の一番外側からステークホルダーの名前、このプロジェクトの中でステークホルダーが担っている役割、なぜそのプロジェクトに参加しているのかという目的を書いています。

吉備

岡本

プロジェクトの中で、どうやって使うのでしょうか?

一つはコミュニケーションツール。いろんな立場の人が一緒に課題解決をしていく時、立場が違う人同士のコミュニケーションはうまくいかなかったり、認識に齟齬が出たりします。共創のためには、共通言語が必要です。

吉備

いろんな立場の人がいると、腹を割って自分の思いを話すきっかけは意外と少ない。そういった機会を持たないまま、プロジェクトを進めてしまい、途中で頓挫したケースをたくさん見てきました。

そこに、パーパスモデルの図があることで、自分の役割や考えていることは何なのかを再確認し、「この立場にいる自分はこういうふうに考えたけれど、あなたはどう思う?」と一緒に話すきっかけになります。

吉備

あとは、時系列で一つのプロジェクトにどういう変化が起きているのかを見たり、複数の事例を比較して類似点を確認したり、誰かに説明をするときに使用したり……といった使い方もできるかな、と。

吉備

関わる人を増やし、育てながら、プロジェクトを進めていく

次に、実際の共創事例を2つ見ていきたいと思います。1つ目のプロジェクトは、LEO innovation labというデンマーク・コペンハーゲンにある皮膚病に強い製薬会社です。

吉備

彼らのパーパスモデルには2つの特徴があります。

1つは、真ん中に置いている共通目的が企業サイドの目線ではなく、患者さんが中心となっていること。こうすることで、患者さん自身が自分ごととして関われ、皮膚科医の人たちも患者さんの課題を中心にすると共通認識が持てます。

吉備

もう1つは、ユーザーである患者さんとの共創。この会社では、2週間に1回ラボをオープンにし、患者さんがサービスのフィードバックを伝えられるようにしています。患者さんと会社の間が、「価値を提供する」「サービスを受け取る」という一方通行の関係ではなく、一緒に新しい価値を作る関係になっているという変化が見える。

吉備

ユーザーがどうありたいのか、どうあった方がいいのかをパーパスの中心に置いているからこそ、いろんな人たちを巻き込めている。ユーザーとの共創とは、ユーザーが一緒に価値を作る側に居続けられることがではないかなと思います。

吉備

2つ目の事例は、下北沢にある商業施設「BONUS TRACK」です。元々下北沢の小田急線は地上に線路が通っていましたが、地下化に伴い更地が生まれました。

通常、こういった地域の再開発はどんなテナントを入れるかを決めてから人を招くのですが、「BONUS TRACK」ではどんな人たちを入れるかからボトムアップで考えて場作りをしていきました。

初期、転機、現在(オープン当時)、未来という4つパーパスモデルを見ていくと、関係者の色が増えていたり、目的がなかった部分に言葉が埋まっていたり、上の人が主体的になって下に移動していたりする変化が分かると思います。

吉備

理想は、いろんな人たちが関わって、全員能動的で自律的に活動して、価値が生まれていることだと思います。

しかし、いきなりこんな状態にはなれないんですよね。よく最初からこの状態を目指そうとするプロジェクトを見かけますが、その前に探究したり実験したりする時期があり、時間をかけて関係を育んでいくことが大事です。

吉備

それに、従来のプロジェクトは目的も役割も上から降りてくるものでした。しかし、共創的なプロジェクトは「こういうの、大事だよね」とか、「こういう課題があるよね」といった柔らかいものが真ん中にあって、関わる人を増やし育てながら、プロジェクトを進めていくもの。

そして、共創プロジェクトを進めていく上で重要なのは、課題意識を共有し、いろんな人とコミュニケーションを取り、徐々に共通目的を育てながらありたい未来へ近づいていくこと。

吉備

それぞれの関わり方にグラデーションはありますが、いろんな人たちのエネルギーを少しずつ借りて、大きな渦を作っていける。共創プロジェクトは一歩踏み出すチャレンジ、リスクに向き合う責任感を持ち合って、一緒に考えていくのが大事ではないでしょうか。

吉備

書いたら終わりではない、変わっていくもの

岡本

ありがとうございます。次に、庵原さんも交えて、パネルディスカッションをしていきます。

吉備さんは、どうしてこのパーパスモデルを作ろうと思ったのか、聞かせていただけますか?

出向したとき、いろんな企業の人たちがオープンイノベーションや共創に取り組んでいることを知りました。しかし、想いはあるものの、どうやってやるのか、共創にどんな価値があるのかわからない状態で進めていた企業も多くて……。

そうすると、明らかに利益が出そうなプロジェクトは進むのですが、まだどうなるか分からないから探っていこうという段階のプロジェクトは続かない現状がありました。

吉備

どうやったら中長期的な価値を共有し、一緒に考えながらプロジェクトが進められるのか? 最初は私自身も全く分かっていませんでした。

そこで、共創の成功事例を30〜40個分析すると、なんとなく見えてきた共通項があった。それを体系化し、パーパスモデルを作ることにつながっていきました。

吉備

岡本

パーパスモデルは、中長期的な価値創造を進めていくために、「こういうふうに共創を進めていきたいんです」と関係者を説得する材料になっていますよね。

庵原

先ほどのBONUS TRACKの例が分かりやすいですが、フェーズごとにパーパスモデルを書き直していくことで、最新のゴールイメージを更新していけますよね。

BONUS TRACKのパーパスモデルは、かなりすっきりとしたデザインに見えていると思いますが、実際に書くときはあんな綺麗にはならなくて。何回も書いたり消したり、文字数が膨大になったり、この人を入れる・入れない……という行き来がたくさんあります。書いたら終わりではないんです。

また、一人で考えるのと、みんなでディスカッションのでは違うパーパスモデルになってくるでしょう。

吉備

岡本

プレイヤーが新しく入ってくると、パーパスモデルの形が変わっていくのが印象的ですね。

共創プロジェクトでは関係者が増えていくことが多いので、答えのない時代に価値を作っていく側に立つ人たちにとって大事なモデルになりそうです。

庵原

僕も試しにパーパスモデルを実際に書いてみました。やってみて気づいたのは、目的はまさに御旗のように掲げられるべきもので、目的の存在によって自分たちには何が求められているのか、その役割を改めて問われることが重要だと感じました。

-1-1024x576.png)

岡本

少し気になったんですけど、庵原さんは自分以外のステークホルダーの目的・役割は想像しながら書いていますよね?

それが本当に相手の意図に沿っているのか、実際にすり合わせるのにもパーパスモデルは使えますか?

使えると思います。想像して書けなかったステークホルダーに対して、「なぜ参加してくれているのか」を実際にその人に話を聞きに行くなどの行動にもつながっていくのではないでしょうか。

吉備

羅針盤にも発電機にもなるのがパーパスモデル

パーパスモデルの活用方法についてのディスカッションも大詰め。イベント最後には、リアル会場の「point0」とオンライン会場に集まった参加者からの質問を受けつけました。

パーパスモデルを書くことで、「失敗するモデルと成功するモデルの違い」も見えてきますか?

質問者

正直なところ、図は変化していくものなので、「こういう図になったら失敗」というものでもありません。ですが、使う側・作る側の価値提供のやりとりが変わってきていて、一緒にプロセスから考えて作っていくと成功する実感があります。

また、主体性を持たない上側に書かれているプレイヤーを、どういうふうに主体性を持つ下側に巻き込んでいくのか?を考えていくと、成功モデルに近づけるのではないかと考えています。

吉備

岡本

オンラインでも一つ質問が来ています。パーパスモデルで可視化すると、ステークホルダー同士の役割が被っていることが分かって、どちらかが要らなくなる……なんてこともあるのでしょうか?

確かに、被ることはありますよね。でも、一見被っているように見えても、細かく見ていくと少し違ったり、棲み分けがされていたりすることもある。だから、どちらか追い出すのではなく、そういった違いについてコミュニケーションをとるきっかけにすればいいのではないでしょうか?

吉備

庵原

似たように見えるけど、それぞれ違うことありますよね。それぞれのステークホルダーの持つ特徴は何なのかを見つめ直すことにもなりますよね。

岡本

そうなると、下側に書かれている主体的な共創パートナーは、プロジェクトを支える土台でもあるので多ければ多い方がいいですよね。

では、最後に今回のディスカッションの感想をいただけますか?

庵原

改めて、パーパスモデルにいろんな可能性を感じました。共創って体系的に整理されているようで、実はあまりされていない部分も多い。だからこそ、さまざまなシーンでパーパスモデルを使って可視化できるといいなと思います。

皆さんに鋭いご質問を投げかけていただいて、私自身も考えを掘り下げられました。

こういうふうに、どんどん皆さんの意見を取り入れて議論していくことで、パーパスモデルをアップデートしていければと思っています。今、パーパスモデルを簡単に作れるキットをnoteで公開しているので、ぜひ活用していただければ嬉しいです。

吉備

岡本

パーパスモデルは船の羅針盤にもなると本に書いてありましたが、同時に発電機にもなりそうだなと今回思いました。作ることによって、みんなのやる気スイッチにつながっていく気がして。

さっそくWORK MILLのメンバーでもやってみたいと思います。ありがとうございました!

2022年10月取材

取材・執筆=矢内あや

撮影=小野奈那子

編集=鬼頭佳代(ノオト)