【クジラの眼 – 刻をよむ】第10回「ワーカーの個を際立たせる組織と仕組み ~日本企業で取り組まれているインクルージョンとは~」

働く環境、働き方の調査・研究を30年以上続ける業界のレジェンド、鯨井による”SEA ACADEMY”潜入レポートシリーズ「クジラの眼 – 刻(とき)をよむ」。働く場や働き方に関する多彩なテーマについて、ゲストとWORK MILLプロジェクトメンバーによるダイアログスタイルで毎月開催される“SEA ACADEMY” ワークデザイン・アドバンスを題材に、鯨井のまなざしを通してこれからの「はたらく」を考えます。

―鯨井康志(くじらい・やすし)

オフィスにかかわるすべての人を幸せにするために、はたらく環境のあり方はいかにあるべきかを研究し、それを構築するための方法論やツールを開発する業務に従事。オフィスというきわめて学際的な対象を扱うために、常に広範囲な知見を積極的に獲得するよう30年以上努めている。主な著書は『オフィス事典』、『オフィス環境プランニング総覧』、『経営革新とオフィス環境』、『オフィス進化論』、『「はたらく」の未来予想図』など。

組織が成長し存続していくためには多様性が必要です。でも最近では多様性「ダイバーシティ」があるだけではなく、それが活かされている状態「インクルージョン」をつくらなければいけない、と言われていて、両者をセットにした「ダイバーシティ&インクルージョン」という言葉を耳にする機会が増えてきています。外資系企業では企業理念とともにインクルージョンについて言及されることもありますが、日本企業では性別や年齢などの属性に注目が集まり、価値観・個性など目に見えないダイバーシティまでを含めてインクルージョンを語るには、まだ道半ばなのかもしれません。

今回は日本企業ならではのダイバーシティ&インクルージョンのあり方をご一緒に探っていくことにしましょう。(鯨井)

イントロダクション(株式会社オカムラ 森田舞)

森田:「ダイバーシティ」は組織が多様な人たちで構成されている状態を言う言葉なので、これが達成されているだけでは組織の力は向上しないと言われています。そこで「インクルージョン」の登場です。一人ひとりの個性が活かされてイキイキと組織に関われている状態をつくることがインクルージョンだと私は考えています。

―森田舞(もりた・まい)株式会社オカムラ フューチャーワークスタイル戦略部

オフィス製品の企画開発を経て現職。現在は、働く場や学びの場を中心として、アクティビティと空間・環境の関係についての調査・研究に従事。ライフとワークについて考えるWORK MILL主催の共創プロジェクト「Work in Life Labo.」の運営にも携わる。博士(工学)、一級建築士。

森田:海外では組織を構成する多様な人たちをいかに平等にするかをインクルージョンの目的としているようですが、日本では海外に比べると圧倒的に同質な人で組織が構成されていますので、私たちにとってのインクルージョンは個性を発揮させるためにどうするかが問われているように思われます。今回は、我が国で求められるインクルージョンを学術的な視点と現場レベルの知見とを共有した上で、皆さんと考えていく場にしていきたいと考えています。

プレゼンテーション1(東京大学 正木郁太郎)

そもそもインクルージョンとは?

正木:ダイバーシティとは組織の中に多様な人がいる状態のことを指します。異なるカテゴリーの人たち同士が争っていたとしても、多様でありさえすればダイバーシティが高いということになるのです。これに対してインクルージョンは、多様な人たちが社会や組織にうまく関わっている状態、そこに参画できていることを表す言葉になります。

―正木郁太郎(まさき・いくたろう)東京大学大学総合教育研究センター 特任研究員

東京大学文学部卒業、同・大学院博士後期課程修了。博士(社会心理学)。社会心理学の観点から、企業を含む様々な組織のダイバーシティ・マネジメントや人材育成、組織文化をめぐる諸問題などを対象に研究を行っている。現職のほか、個人事業主としての兼業により、様々な企業との共同研究・コンサルティング業務にも従事。

正木:2000年代の初めまでは、ダイバーシティが組織のパフォーマンスなどにもたらす効果について研究されていました。そこでの結論は、多様性があることによって効果が有るか無いかは組織によって異なる(全体でみると性別や年齢などの多様性はわずかにマイナス効果)というものでした。そこでダイバーシティだけを議論していてもだめだということになり、ダイバーシティがどういう状況で、どのようにマネジメントすれば効果がでるのかを探求していく流れが生まれ、現在のインクルージョンの考え方につながっていったのです。

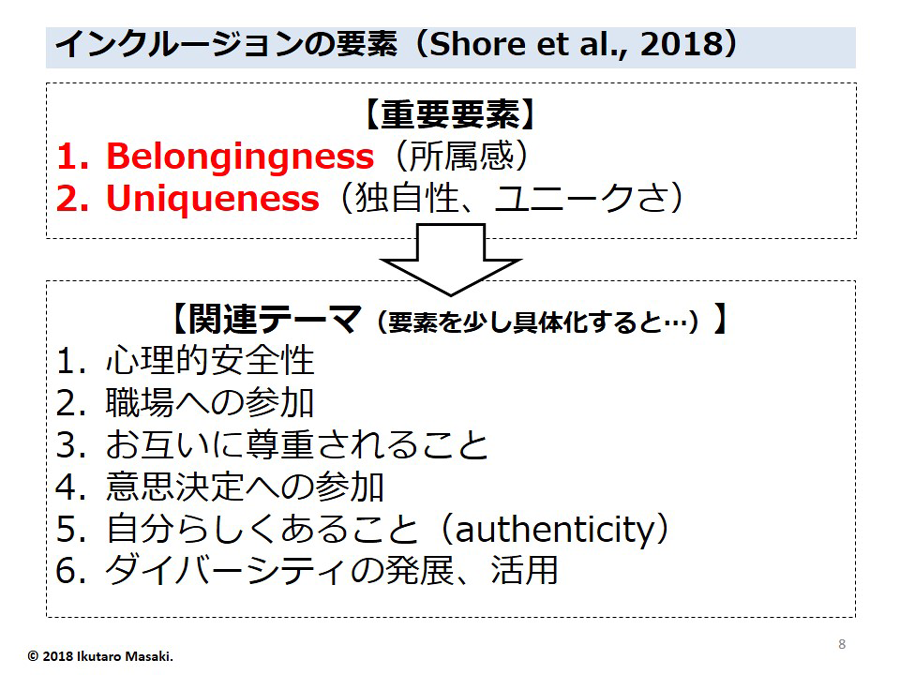

インクルージョンの最新の定義は「あらゆるアイデンティティの人たちが自分らしくあり、同時に集合体に対しても貢献し、メンバーとして尊重されること」です。そしてインクルージョンを構成する要素には「Belongingness(所属感)」と「Uniqueness(独自性、ユニークさ)」があると考えられ、現在でも研究が進められています。その中で生産性や革新性にもプラスの影響を及ぼすとされてはいるものの、インクルージョンが特殊な社会背景や文化を持つ米国で発展してきた考え方であるため、日本など他の文化でも有効なのかどうかについても研究が続けられています。

日本社会の現状と将来の展望

正木:インクルージョンを日本の社会に当てはめるときに考えておかなければならない特徴をあげてみます。まず、個が独立して活動するより、お互いに協調して動くことを重んじる文化や教育があることが挙げられます。また、長年に渡る性役割分業の歴史があることも、単一民族の社会であることも特徴だと言えます。そして、ワークエンゲージメントが低いことも大きな特徴です。これらの特徴は、我が国に適したインクルージョンを考える上で考慮しなければならないと言えるでしょう。先ほど紹介した欧米式のインクルージョンの要素「所属感」と「独自性、ユニーク」が日本の社会で適用されるのか、疑問を抱かざるを得ないのはこれらの特徴があるからなのです。

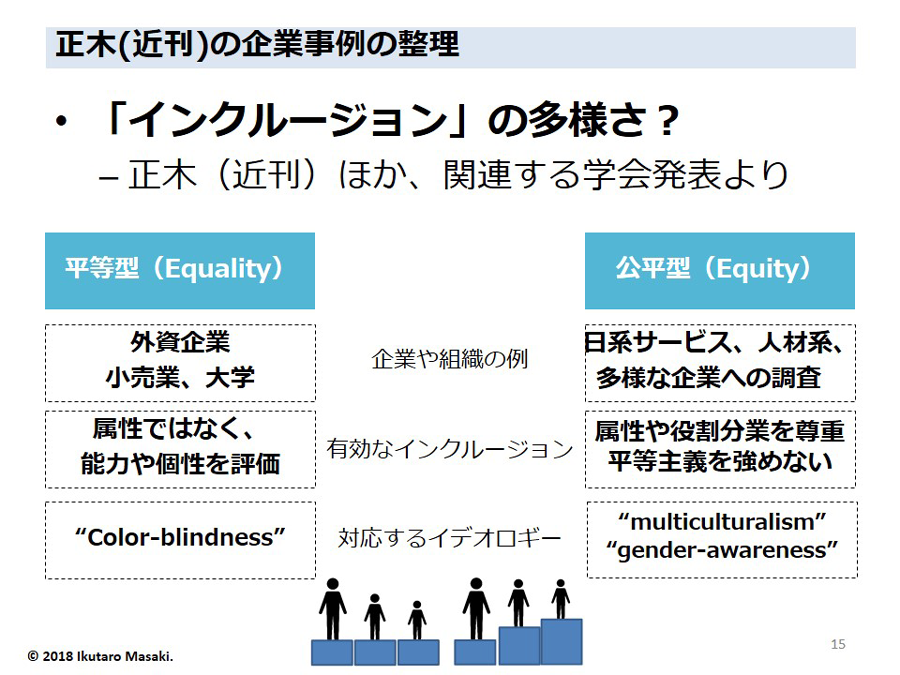

日本に所在地を置く企業を対象に調査をしてみたところ、インクルージョンには「平等型(Equality)」と「公平型(Equity)」の少なくとも二種類のタイプがあることが分かりました。「平等型」は、外資系企業や小売業、大学などで多く見られる、もともと個が立っている組織のインクルージョンです。そこでは、属性に配慮することは不要で、個の能力に対する評価が求められ、「私たちの個を活かしてくれ」という声があがります。一方「公平型」は、日系のサービス業や人材系の企業など、まだそこまで個が立っていない組織の場合です。こちらでは一人ひとりに対してフォローが必要で、ある種の性役割分業を前提にした上でそれぞれの属性に応じた配慮や支援が求められます。このように日本の社会に適用するインクルージョンにはいくつかのタイプがあるのです。これは米国などと比べて日本のダイバーシティが発展途上であることや個の立ち方立たせ方が企業によってバラツキがあるためだと考えられます。

正木:以上のことから米国中心で考えられたインクルージョンのやり方を直輸入してそのまま採用しても上手く行かないと言わざるを得ません。そこで皆さんが自社にインクルージョンを導入する際にしていただきたいことを三つ申し上げておきます。一つ目はインクルージョンを自己目的化するのではなく、何のために必要なのかを考えて直してみることです。二つ目は自社の人間がどのようにインクルードされたいと思っているか、どのような状態を望んでいるのを知ること。そして最後は自分の組織における「インクルージョン」について考えることをやめないことです。リバネスさんが実践している事例をお聞きした上で、皆さんそれぞれのインクルージョンのあり方、最適なやり方について考えていただければと思います。

プレゼンテーション2(株式会社リバネス 楠晴奈、江川伊織)

楠:リバネスは「科学技術の発展と地球貢献を実現する」を理念に、色々な専門分野の博士と修士の人間が研究をし続けたくて立ち上げた会社です。様々な専門分野を持つ人材が集まっていますが、多様であることを目指していたわけではなく、地球規模の課題を解決するという会社の目的を達成するための多くの解を出すためには多様性が必要だった。その結果として組織の多様性が高まったのだと考えています。

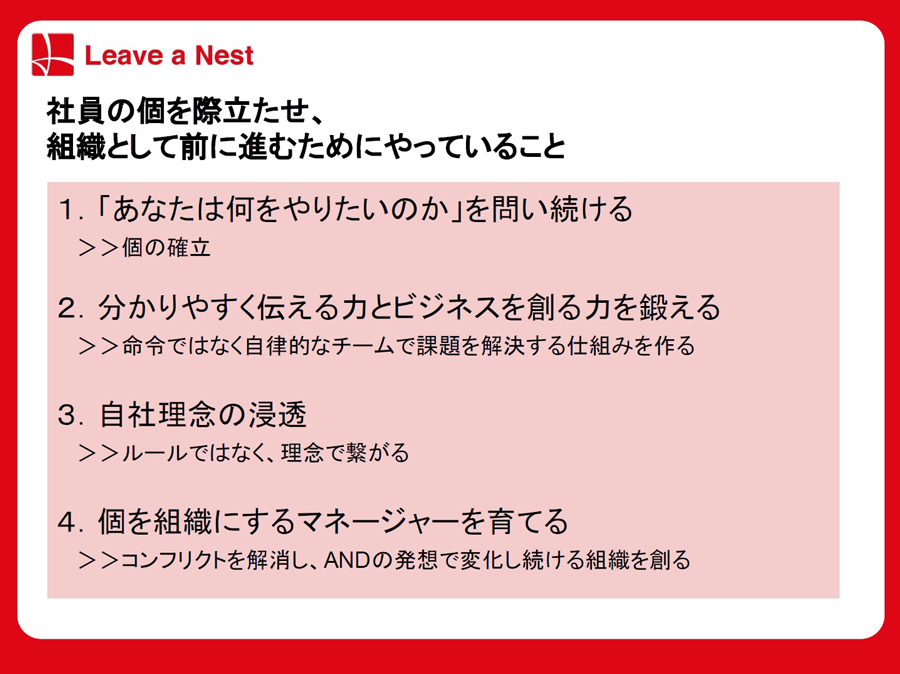

そんな私たちが組織をインクルードするために行っている四つの事項を紹介してみます。

―楠晴奈(くす・はるな)株式会社リバネス 研究キャリアセンター センター長

リバネス創立初期より参加。教材開発事業部、教育開発事業部、人材開発事業部の部長を経て2016年より研究キャリアセンター長に就任。サイエンスブリッジコミュニケーター育成を主軸とした企業・大学の人材育成プログラムの開発・実施経験を豊富に持つ。出産、育休を経て、2017年より復帰。研究キャリアセンターでは、研究キャリア(=研究者として生きる)人材の育成研究に取り組む。

「あなたは何をやりたいのか」を問い続ける

楠:新入社員時代から「未来はどうなるか」「そのときにどんな課題がうまれるか」「課題を解決するためにどうするか」を考えさせています。そして三年以内に「どんな課題を解決するリーダーになるか」を発表してもらい、それを会社として認定する。こうしたことを通じて、個の確立を目的とする人材育成をしています。

わかりやすく伝える力とビジネスを創る力を鍛える

楠:自分がやりたいことをきちんと伝えられなければ、協力してくれる仲間をつくることができません。そこでリバネスでは伝える能力を身につけさせる指導をしています。話す力や伝える力を鍛えるとき一番のトレーナーは子供たち。実際に子供の前に立って自分のやりたいことを語り共感を得るという教室を開くことを社員全員に課しています。共感を生むコミュニケーションができるようになると自ら信頼のネットワークを築けるようになり、課題を解決するチームづくりが可能になっていきます。

研究チーム「サイキテック研究所」を立ち上げた江川さんからの体験報告

江川:私は大学で学んだ心理学を社会に活かしたいという想いでリバネスに入りました。入社二年目の今年度サイキテック研究所を立ち上げ、現在テクノロジーと組み合わせることで心の研究を社会にインストールしていく研究に取り組んでいます。

―江川伊織(えがわ・いおり)株式会社リバネス サイキテック研究所 所長

東京大学大学院総合文化研究科修了。修士(学術)。在学時は性格心理学を研究。心の研究者の力を社会にインストールすることを志し2017年にリバネスに入社。出前実験教室や研究者のキャリア開発等に携わる。2018年10月にサイキテック研究所を立ち上げ、心の研究者と企業、テクノロジー領域の知識を掛け合わせたプロジェクトを進行中。

江川:リバネスは人の思考が停止しない組織です。新しいアイデアが飛び交うとても刺激的な環境ですが、その一方で自分にも常にアイデアが求められます。それができないと自分が自分でいられなくなる、といったプレッシャーも感じながら仕事をしています。新しいことを生み出していく人たちとのせめぎ合いを通して自分の考えがどんどん磨かれていき、そんな中で自分の中の個が育っていると実感しています。

自社理念の浸透

楠:全社員が全く違う活動をしていると、統一したルールをつくるのは難しいです。周囲の環境や社員の状態、会社のフェーズによって必要なルールは変わっていきますが、そのつどルールを改正するのも大変な作業です。そこで普遍的な考え方を一つだけに絞って設けています。それが「理念の浸透」です。細かいルールは作らないで、やる・やらないなどの判断は理念に照らして一人ひとりが判断するようにしています。個人が自分で考えることが個を鍛えることにつながっているように思います。

個を組織にするマネージャーを育てる

楠:個を強くしてもそのままでは組織全体のパフォーマンスは上がりません。発生するコンフリクトを解消し、個と個が結びついたとき掛け算になるような組織づくりをしていかなければなりません。そのためには、個を際立たせるマネジメントのできるマネージャーを育成することが必要です。具体的な施策としてはデータを収集し分析、統合する能力を養うことや、「OR」ではなく「AND」の考え方に基づく交渉力を身に付けたり、結果にコミットし信用をつくるようにすることなどです。

楠:初めの方で「多様であることは目的ではなく、地球規模の課題を解決するという目的を達成するための多くの解を出すために多様性が必要だった。その結果として多様性が高まった」とお話ししました。解決したい課題が一人では解決できない課題、つまり組織の力でなければ解決できないのであれば、そしてそれを何としても成し遂げたいのであれば、結果的に組織の多様性は自然と加速すると思います。また同時にインクルージョンも高まるのではないでしょうか。ですから、多様でイキイキした組織をいかにつくるかを考える前に、その組織でどんな課題をどうやって解決していけばいいのかを考えるような組織運営をしています。

クロストーク&ディスカッション(正木 × 楠 × 江川 × 森田 × 参加者)

正木:小さい子供たちは大人に比べると個が立っているように思います。日本人は欧米に比べて集団主義なわけですが、それは生まれながらにそうなのか、子供の頃は個が立っていたのに学校での教育で変わってしまうのか、入社して集団主義に染まるのか、とても興味深い研究テーマだと思います。それによって新入社員に対する教育・指導は考えていかなければならないのかもしれません。

楠:リバネスに入社してくる学生を見ていると、最初から個が立っている学生もいます。ですが、そうではない学生もいるので、そういう学生には一年くらいかけて自分のやりたいことを提示できるようにしてもらってから入社してもらうようにしています。

参加者:インクルージョンを目的とせず、共通の目標に向けて活動することで結果としてインクルージョンが醸成できるというお話に納得させられました。社内であればやりやすいと思うのですが、社外と何かをやっていくとなると目標を揃えることは簡単ではありません。外部の人や組織とインクルージョンをしていく上でヒントとなる知見があればお教えください。

楠:リバネスで外部の方と協業するときの相手の多くは、その企業の新規事業開発を担当する方々です。新しいことをやり始めようとしている人たちですので、これを機にもう一度個を際立たせることを思い起こしてもらう働きかけをしています。データを分析した結果で事業を開発するのではなく、当人が本当にやりたいことを軸にして考えた時の方が上手くいくように思います。事業を成功に導くのは「個の熱量」なのかもしれません。

江川:外部の方々と協業するときに大切にしているのは共通言語をつくることです。同じ一つの言葉であっても、それが意味するところが違っていると議論がかみ合わなくなってしまいます。お互いのことを理解する上でも共通言語をつくるは大切なことだと思います。

正木:社外の組織とインクルードするときのポイントは互いに相手の話をしっかり聞く姿勢があることだと思います。また、信頼関係を築くのに一番有効なのはいっしょに飲みに行くことかもしれませんね(笑)。心を開放した状況での会話は信頼関係の構築につながります。

森田:インクルードするためには、まず組織の存在意義、理念を共有することが必要であり、さらに自分たちがなぜそこに所属しているのかを意識するのも重要なことです。それらがあった上で個を発揮させる段階になるのでしょう。自分だけが良ければいい、というものではないのが組織をインクルードする上で難しいところなのかもしれません。

森田:最後にインクルージョンを手助けするようなオフィス環境について一言ずついただければ思います。

正木:何かをやろうとしたときにそれを押し殺してしまわないような環境が必要だと思います。逆に新しいことをしようと思い立ったときにそれがやりやすくするように自分でアレンジできる環境があるといいですね。

楠:今やオフィスに行かなくても働くことのできる時代です。せっかくオフィスに居合わせたのなら直接会って「いっしょに時を過ごしていること」を楽しめるといいのではないでしょうか。それによってチームの絆が強くなると思います。リバネスでは45分経つと学校のようなチャイムが鳴るようにしています。その15分後のチャイムまでの間は移動時間であり休憩時間でもあります。社員はこの時間割のコマを共有してプロジェクト活動をしています。同じ時間を過ごす機会を増やすことがインクルージョンにつながっていると思っています。

江川:インフォーマルな雑談の場で思いついたアイデアなどを付箋に書いて貼り出すなど「思考の垂れ流し」を可視化するオフィス環境ができれば、書き主の個性や今考えていること、やってみたいことなどを知ることができていいのではないでしょうか。

互いの「個」を知る、理解する

「個を際立たせる」と聞いて真っ先に浮かんだのはライブハウスやホールで音響づくりを行うPA(Public Address)のことです。演奏者の楽器の特性やメンバー構成、演奏される音楽の曲調などに応じてマイクごとの音の拾い方や客席への響かせ方を調節するのがPAと呼ばれる作業です。演奏者がリハーサルするときにPAスタッフはその日そのとき曲ごとに「音」をつくっていきます。全体のバランスをとることは無論大切ですが、演奏者それぞれを際立たせることもPAの重要な仕事になります。これをやるためにPAは個々の演奏者のことを理解しておかなければならないのです。

個々のことを知らなければならないのはPAだけでなく、演奏者自身もそうであることは言うまでもありません。合奏するときに大事なのは他のメンバー一人ひとりが奏でる音をしっかり聴くことだと言われます。いくら譜面どおり正確に演奏したとしても、まわりの演奏に合わせる意識が無ければ良いアンサンブルは生まれようもないのです。

互いのことを理解し信頼関係を築くことがインクルージョンの第一歩です。企業の組織はオーケストラやジャズバンドなどに例えて語られることがよくありますが、ビジネスの場でも音楽の場でも、複数の人間が集まって事を成そうとするときに肝要なことは共通していると改めて感じさせられました。「できること/できないこと」「やりたいこと/やりたくないこと」を相手ごとに知っておくべきなのですが、それは考えてみると意外と難しいことです。そうしたことが相手の顔に書いてあればいいのですが、そんなことはありえません。多くの場合本人の頭の中にしかなくて、しかも自分でもはっきり分かっていないことの方が多いのではないでしょうか。

それらを引き出すためには対話しかないとよく言われます。オフィスで雑談することの是非が問われることがありますが、相手のことを深く理解し信頼関係を築き、その先に組織のインクルージョンがあるのなら「雑談は大いに結構」ということになりますね。気兼ねなく雑談のできる場所が市民権を得る日を、オフィスにはそうした場所が必須だと何らかの規定ができる日が来るのを待ちたいと思います。

今回も最後までありがとうございました。次回まで失礼します。ごきげんよう。さようなら。(鯨井)

2019年3月7日更新

取材月:2019年1月