弱さの開示がゆるく依存しあう豊かな関係性をつくる。岡田美智男教授が「弱いロボット」をつくるわけ

介護現場や商業施設、一般家庭などで活躍するロボットが増えてきています。私たちにさまざまな利便性を提供してくれるロボットですが、一方で周りの助けを必要とする「弱いロボット」の存在をご存じでしょうか?

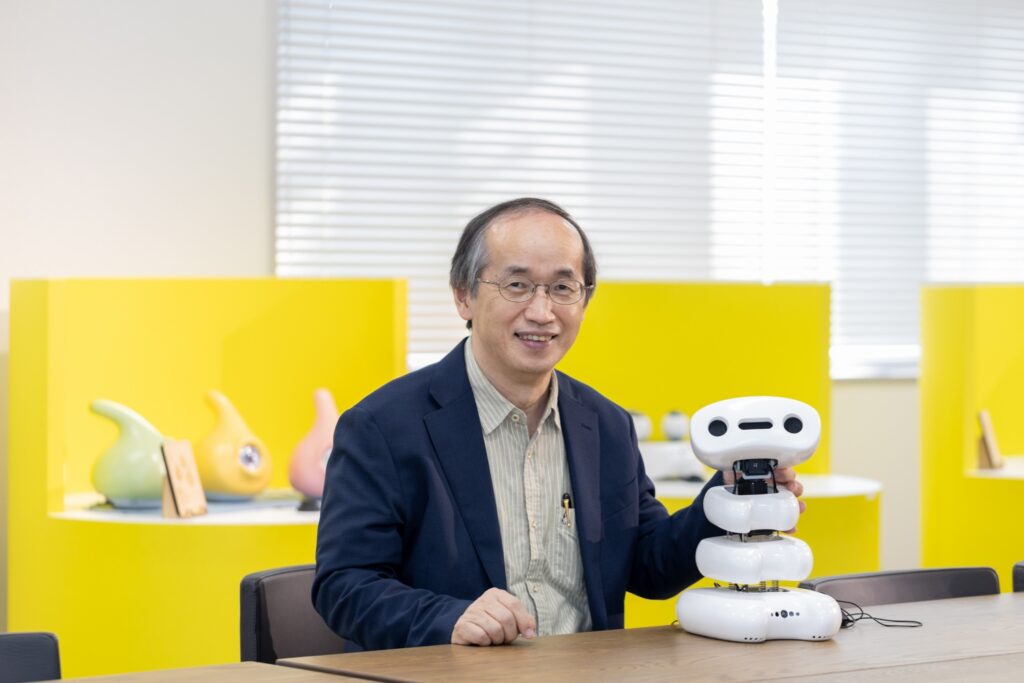

豊橋技術科学大学 情報・知能工学系教授の岡田美智男さんたちは、長年、人とロボットの共生社会を目指して、弱いロボットの研究を進めてきました。

ひとりでは何もできないけれど、まわりを巻き込むことで「何か」ができてしまう弱いロボットたち。なぜ、そのようなことが可能なのでしょうか? 弱さが働く場にもたらす可能性について、岡田教授に伺いました。

岡田美智男(おかだ・みちお)

1960年、福島県生まれ。東北大学大学院修了、工学博士。豊橋技術科学大学情報・知能工学系教授。コミュニケーションの認知科学、社会的ロボティクス、ヒューマン・ロボットインタラクションを専門分野とする。人とのコミュニケーションの成立や認知発達プロセスの解明を狙いとした次世代ロボットの研究を進める。著書に『弱いロボット』(医学書院)、『〈弱いロボット〉の思考 – わたし・身体・コミュニケーション』(講談社)、『ロボット』(東京大学出版会)など。

人の手を借りつつ、ちゃっかり目的を成し遂げてしまう「弱いロボット」

今日は、愛知県豊橋市にある豊橋技術科学大学の研究室にお招きいただきました。こんなふうにロボットがずらりと並んでいるところを見るのは初めてです。どれも愛嬌があってかわいいですね。

「ロボット」=「何らかの利便性を提供してくれるもの」というイメージがあります。

でも、ここにあるロボットたちは、そういった〈○○してくれるロボット〉という枠組みから外れたところにあるんですね?

岡田

はい。多くの人はロボットに自律的な機能、いわゆる“完璧さ”を期待しがちですが、弱いロボットは周囲の人の手を借りつつ、ちゃっかり目的にあった行為を成し遂げてしまう存在なんです。

岡田

このゴミ箱ロボットには、アームがありません。だから、自分でゴミを拾うことはできないんです。

でも、よたよたと歩くことで、周りの手助けを上手に引き出しながら、結果としてゴミを拾い集めてしまう。そして、手助けした子ども側もまんざらでもない気持ちになる。

たしかに、ゴミ箱ロボットが近づいてきて、腰を屈めるようなしぐさをすると、「そのペットボトルを拾って」と無言でお願いされている気がして、「拾ってあげなくちゃ」と思いますね。

そして、拾ってあげたあとにまた腰を屈められると、同じしぐさなのに今度はお礼を返されているようで、ちょっといいことをしたような満足感を覚えました。

岡田

結果として、その場からゴミが取り除かれたわけですが、これは「人がやった」とも「ゴミ箱ロボットがやった」ともいえません。

でも、弱いロボットの存在によって、単にゴミ箱がそこにあるだけでは起こらなかった結果が引き起こされたわけです。

弱いロボットが「思わず助けようとしてしまう場」を作りだしたことで、手を伸ばしてゴミを拾えるという人の強みが引き出されたともいえます。

不完全だから、まわりが構ってくれる。関係論的な行為方略

岡田教授が弱いロボットを作りはじめたきっかけを教えてください。

岡田

数十年前、勤めていた会社で対話システムの研究をしていたのですが、自然言語処理がまだまだ難しい時代で、なかなかうまくいきませんでした。

「コミュニケーションには言葉だけでなく、もっと何か別の要素があるのではないか」と漠然と考えていた2000年頃に、ASIMO(アシモ)がセンセーショナルに登場したんです。

本田技研工業株式会社が開発した世界初の本格的な二足歩行ロボットですね。

岡田

はい。ASIMOの動きや立ち居振る舞いを見たときに、「何を考えているのかな?」「どこに行こうとしているのかな?」と思いを巡らせ、ドキドキ、ワクワクしました。

それまで研究していた認知科学の分野では味わったことのない興奮で。「こういうロボットを使ったら、ちょっと面白いコミュニケーションの研究ができるのではないか」と考えたんです。

それは、当時お勤めの会社の業務として、ですか?

岡田

いえ、上司に提案してみたのですが、「ロボット屋さんじゃないんだから、ロボットなんか作っちゃダメだろう」と一蹴されてしまいましたね。

でも、これを研究したら何かが見つかるに違いないという直感がありました。

ロボット技術に関してはド素人だったので制限のある中でしたが、雑貨店で鉢カバーや麻袋、バネなんかの素材をかき集めて、自分たちでロボット作りを始めました。

岡田

そして、そんなところから先ほどの〈む~〉が生まれたんです。

周囲の反応はいかがでしたか?

岡田

作ってみたはいいものの、手もないし、足もないし、顔も無表情です。技術展示の会場に運んでみても、技術者たちからは「これってロボットなの?」「いったい何の役に立つの?」と冷たい視線を浴びて、あまり理解してもらえませんでした。

岡田

ところが、たまたま幼稚園児たちが集まる場に連れ出してみたら、あまりのポンコツさに子どもたちがしびれを切らして、お世話をしはじめたんです。

そこで、不完全だからこそまわりの人が構ってくれるというのはすごく面白いなと感じ、弱さの積極的な意味を考えるようになりました。

子どもたちは〈む~〉が「どんな役に立つのか?」に興味がなかったんですね。

岡田

あるとき、椅子に載せた〈む~〉を見て、「このロボットは自分では動けないけれど、この椅子を誰かが押してくれたら動けるじゃないか」と気づいたんです。

自分で動けないなら、人に動かしてもらえばいい。ものを取ることができないなら、人に取ってもらえばいい。無表情だったら、人に積極的に解釈してもらえばいい。そんなふうに、ちょっと他力本願的なことを思いつきました。

それって、赤ちゃんが自分では何もできないけれど、ぐずったり微笑んだりすることでミルクをもらえ、抱っこで移動させてもらえるのに似ていますね。

岡田

はい。そういう周囲を動かして目的を果たすというのは、ある種の社会的なスキルなんです。

自らの能力だけで目的を果たすことを「個体能力主義的な行為方略」というのに対して、他者の手助けを引き出しながら結果として目的を実現することを「関係論的な行為方略」といいます。

まさに他者アシストを上手に引き出しながら結果としてゴミを拾い集めてしまうようなゴミ箱ロボットなどですね。

岡田

はい。でも、研究者からは「手抜きだ」とみなされ、相手にされませんでした。

しかし、10年、20年と研究を続けるうちに、面白そうだと考える人が増え、「テクノロジーと私たちの共存を考える上で価値のある題材」として、小学5年生の国語の教科書にも取り上げられました。いい時代になったものです。

※小学校5年生国語科用 文部科学省検定教科書『新しい国語 五』(東京書籍 発行)の教材文として、令和2年度から5年度までの4年間使用。

目指すのは自己完結でなく、ゆるく依存しあう自然で豊かな関係性

ゴミ箱ロボットがヨタヨタ近づいてきたとき思わずゴミを拾ってあげたくなりました。

なぜ弱いロボットは、人の優しさや行動を引き出すのでしょうか。

岡田

人間は途方もない自由度を持った体で生まれてくる生き物であり、もともと自分で自分のことをきちんと制御できないんです。

例えば、歩くという行為ですら、地面からの支えをうまく使って自由度をあえて減らすことで、初めてできるようになると言えます。

つまり、人は周囲の支えを見つけて、自由度を抑え込んでもらうことでようやく体を制御できている……。

岡田

人間はなかなか自立できない存在といえますよね。

意識はしていなくても、僕らは自分の身体を支えてもらっているという経験があるので、よちよち歩きの赤ちゃんを見ると思わず支えたくなるし、頼ろうとしているものを見ると思わず手を差し伸べてしまうのでしょう。

だから、私たちはゴミ箱ロボットがゴミを拾えなくて、モジモジ、ヨタヨタして様子を見ると、その気持ちの先を読んで、つい「ゴミを拾いたいのかな?」と先回りして反応してしまうわけですね。

岡田

はい。その反応を引き出すために、僕らがロボットを作るときには、「バイオロジカルモーション」と呼ばれるヨタヨタ感をとても大事にしています。

こういうヨタヨタ感があると、生き物っぽく見えるでしょう? 生き物っぽいと、背景に何らかの意図(ゴミを拾ってほしい)があると解釈してもらえて、周囲の人からの手助けを引き出せますから。

課題や困難な状況を周囲に理解してもらうには、できないことや弱さの開示が必要なのですね。

岡田

本来、僕たち人間はゆるく依存しあっている状態が自然なのだと思います。

自分には弱いところも強いところもある。けれど、誰かの弱いところを見ると、自分の強みがうまく引き出されたような感じになって、思わず手助けしてしまうんです。

「うまくできないんだね、じゃあ、手伝ってあげるね」というように。

それは立場を入れ替えれば、自分の弱いところが他者の強みを引き出せるということですか? 弱さは人に迷惑をかけるだけのものではない、と。

岡田

その通りです。コミュニティの中では、お互いの弱いところを補って強さを引き出しあうような、ゆるく依存しあう関係性が一番自然で、豊かだったはず。

しかし、今の社会は、みんな自己完結を目指すべき、自己責任でやるべきといった方向に向かっていて、子育てや仕事も、すべてひとりでできるのがよいことだと考えられていますよね。

確かにそうですね。

岡田

ゆるく依存しあう関係がなくなって役割が完全に分かれてしまうと、他者に対しても自己完結を期待してしまうし、そこでちょっとでも相手がヘマをしたら我慢できなくなってしまう。

その典型がロボットです。ロボットが高機能化して自立した存在とみなされると、「手伝ってくれるロボット」と「手伝ってもらう人間」というように役割がきっちり分かれ、ロボットのミスを許せなくなります。

役割が完全に分かれることで、人の傲慢さが引き出されるのです。

弱さの開示は「働く場」においても関係性を変える

近年、弱いロボットのコンセプトを取り入れた「NICOBO」が一般販売されるなど、会社でも今まで以上にロボットに接しやすい環境が整ってきました。

こういった弱い存在が会社組織にいることはどんな意味を持ち、どのような変化を働く場にもたらす可能性があるのでしょうか?

岡田

まず、場の雰囲気がちょっとゆるくなるんじゃないかなと思います。ブレーンストーミングをしていて行き詰まってしまったときに、突拍子もない発言をしてくれて場がほぐれるとか。

岡田

職場って、お互いに相手の役割を期待する、緊張した関係性が多いでしょう。

でも、弱いロボットがいることで、何となくみんながつながって、お互いの弱いところを補って強いところを引き出しあうような、そういう関係性を作り直すきっかけになるといいなと思います。

先ほど、ゴミ箱ロボットがゴミを拾えずにいたときに手伝ってあげて、ちょっといいことをしたような満足感、達成感を覚えました。

会社でも、同じようなことが起こりうるのでしょうか。

岡田

はい。その満足感や達成感は、相手を手助けすることで自分の能力が十分に活かされたとき、そして、共同で物事を成し遂げたことにより相手とのつながりを感じられたときに得られるものです。

僕たちは、相手に何かをしてもらったときだけじゃなく、自分が相手のために何かをしてあげられたり、相手と一緒に何かを成し遂げたりしたときも、嬉しさを感じますから。

これは「相互構成的な関係」と呼ばれる、周囲との関わりや共生的な関係を作る上で重要な側面です。

私たちは自分の弱いところを恥だと考えて、「これが苦手だ」「これができない」というのを隠そうとしてしまいます。

でも、弱さを受け入れて、まわりにもわかるように開示できたら、関係性が変わってきそうです。

岡田

会社のようなフォーマルな場では、自分も完璧であろうとするし、相手に対しても完璧を要求してしまって、不寛容な関係性を作り上げてしまいがちです。

でも、弱いところを改善しなくてはいけないと窮屈に考えるよりも、弱いところは弱いところ、強いところは強いところとして受け入れて、自分の弱いところは人に助けてもらって、相手の弱いところは自分の強いところで補ってあげればいい。

まさに、共生ですね。

岡田

はい。そういったお互いにゆるく依存しあった関係性が、これから人と人との間でも、人とロボットの間でも、必要になってくるのではないかなと思います。

2023年9月取材

取材・執筆=ayan

撮影=こんどうみか

編集=鬼頭佳代/ノオト