なぜ、共創型でプロジェクトを進めるのか?(戦略デザイナー・佐宗邦威)

戦略デザインファームBIOTOPEを経営し、戦略とデザインを掛け合わせて価値を作り出す「戦略デザイナー」として、企業のビジョン策定やイノベーション支援の仕事をしている佐宗邦威さん。戦略デザイナーの目には、世界がどのように映っているのでしょうか。佐宗さんが仕事や普段の暮らしの中で見えたこと・考えていることを、手帖を見せてもらうようにカジュアルに公開していくビジネスエッセー連載です。

「残るのがスライド資料だけ」では意味がない

一般的にコンサルティングファームと仕事をする場合、テーマとスコープを用意したらあとは全て丸投げでクライアントサイドは汗をかかなくていいというケースが多い。

クライアントサイドの足りないリソースを埋める場合はそれでもいいが、リサーチしたり検討したりするプロセスにクライアント自身が参加していないため、結果的に質の高いレポートだけが残る、というケースもまま見られる。

ソニーにいた時に何度か戦略コンサルと仕事をしたことがあって、「クライアントサイドに200枚のパワーポイント以外何も残らないプロジェクトでは意味がないな」と実感した。

本来、コンサルティングファームのような外部の人材を活用するのは、その外部しか持っていない知見から学べたり、その人たちと働くことで自分たちが変容するという体験が得られたりするからだ。そこに、高いお金を払う意味がある。

そして、その体験の中で自分たちが変容し行動したいと思ったものは、結果的にその組織の中に残っていくものだ。

だから、自分が会社を作るときに大事にしたかったのは、仕事をするプロセスを通じて、クライアント自身が学び、自分自身のやりたいことが明確になること、そしてクライアント自身たちの力でやりたいことが形になっていくというプロセスを伴走するというスタイルのデザインコンサルティングだった。

手と頭を動かすプロセス、ビジュアルやストーリー化されたアウトプットの「両方」が必要

仕事のプロセスを通じて学び、自身の力でやりたいことを形にしていくためには、アウトプットを定義し、丸投げされるだけでは足りない。何が課題か、何がビジョンか、からゼロベースで一緒に考えリサーチし、何度も対話を繰り返しながら、一緒に形にしていくプロセスが必要だ。

そして、そのプロセスを経た上で最終的に作りたいビジョンやコンセプトが、ビジュアルやストーリーという形でしっかりと残るアウトプットの両方を価値として残すことが重要だと信じてきた。

だからこそ、僕が経営している戦略デザインファームBIOTOPEは、共創型で仕事をしている。BIOTOPEと仕事をするときは、お客さんも自分自身の頭で考えることを要求される。時間もそれなりに使う。でも、それと引き換えに、そのプロセスを通じて自分たちのやりたいビジョンは明確になるし、自分の手で作ったものが残っていく。

いろんな組織のメンバーを巻き込んでいくので、自分のやっている取り組みを組織内で広げていくための地ならしも同時にできる。そのため、実装までのスピードも早くなる。

今はAIによって世界中に公開されている情報を分析するコストがゼロになり、考えていることや作りたいもののプロトタイピングのスピードが劇的に速くなる時代だ。だからこそ、自分自身のやりたいことをじっくり考え、組織のメンバーと対話しながら賛同者を広げていく「共創型」のプロセスはより大事になっていくんじゃないかと感じている。

ある意味、車を買えば歩く距離が劇的に短くなる便利な車社会の時代に、あえて筋トレをしたり、ランニングをするようなものではないかなと思う。

一番大事なのは「ビジョンを物語として共有すること」

そんな共創型のプロジェクトをうまくやっていくために一番大事なのは、自分たちが目指す共通のビジョンを物語として共有することだ。

共創プロジェクトはうまくいけば、チームワークの深化を通じて自分たちが元から想定していた以上の成果が生まれてくる。その時に、自分たちの目標をビジョンの物語として共有しておき、「自分たちが想像していた理想の姿が、思ったよりも早く達成できてしまった!」という小さな成功の物語を作れるとプロジェクトはスピードアップしていく。

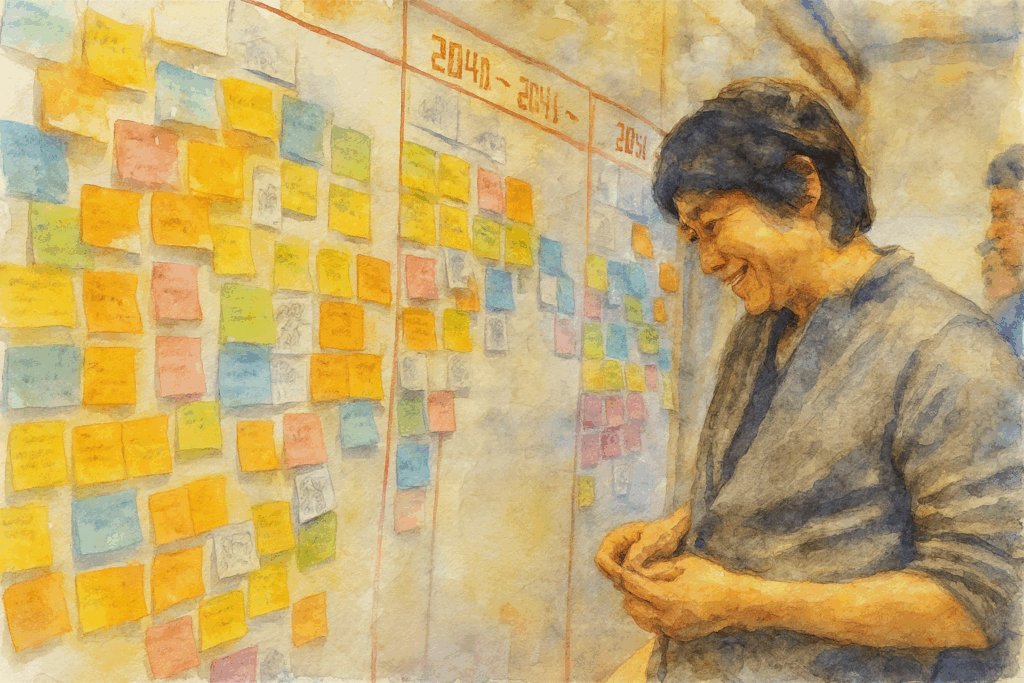

だから、BIOTOPEがプロジェクトを始めるときに必ずと言っていいほど、クライアントのチームと一緒になった未来年表作りをやる。

「次の3カ月、1年、3年、自分たちの周りで何が起こっていたら自分たちのプロジェクトは大成功なのか?」

この問いをイメージして、とにかく自分たちの妄想をふせんに書き出していく。そして、それを年表のような形で時間軸ごとにプロットしていく。書き出してみると、ただ並べただけだと当然、飛躍も矛盾もある。

そこで、チーム全員のやりたい未来が見えてきた段階で、それを並び替えたり、補助線として必要なキーマイルストーンとなるプロジェクトを洗い出したりしながら、自分たちの未来を物語としてイメージできる形にまで落とし込んでいく。

人は、自分で設定した未来のビジョンを自分たちで達成する経験をすると、「未来に向けた自信」をつけていく。いわゆるクリエイティブコンフィデンスというやつだ。

自信をつけた人の目は明らかに変わっていく。僕は、この人が自分で未来を創れるという自信を持つことで変わっていく目を見るのが好きで今の仕事をしていると言っても過言ではない。

希望を感じづらい時代こそ、共創型の仕事を

今の時代、純粋に未来に希望を感じながら、ビジョンを持って生きるのは厳しい時代だ。気候変動、トランプ2.0、少子高齢化する日本。社会とか世界のようなレベル感の大きなビジョンを持って日々過ごす、ということに挫折を感じている人も多いのではないかと思う。

でも、こういう時代でも、自分や自分のチームができるかもしれないことをビジョンとして具体化していくことは可能だ。むしろ、自分たちができるかもしれない範囲でチャレンジしていきながら、楽しい物語を共有することは今の時代において楽しく前に進む上で重要な過ごし方なのではないかと思う。

有名なアフリカの諺に、こんな言葉がある。

「早く行こうと思えば1人で行け。遠くに行きたかったらみんなで行け」

共創型で仕事をするのは、まさに自分自身の変容という内面、外に対するアウトプットという外面の両方で遠くに楽しく進んでいくことなのだと思う。

アイキャッチ制作=サンノ

編集=鬼頭佳代/ノオト