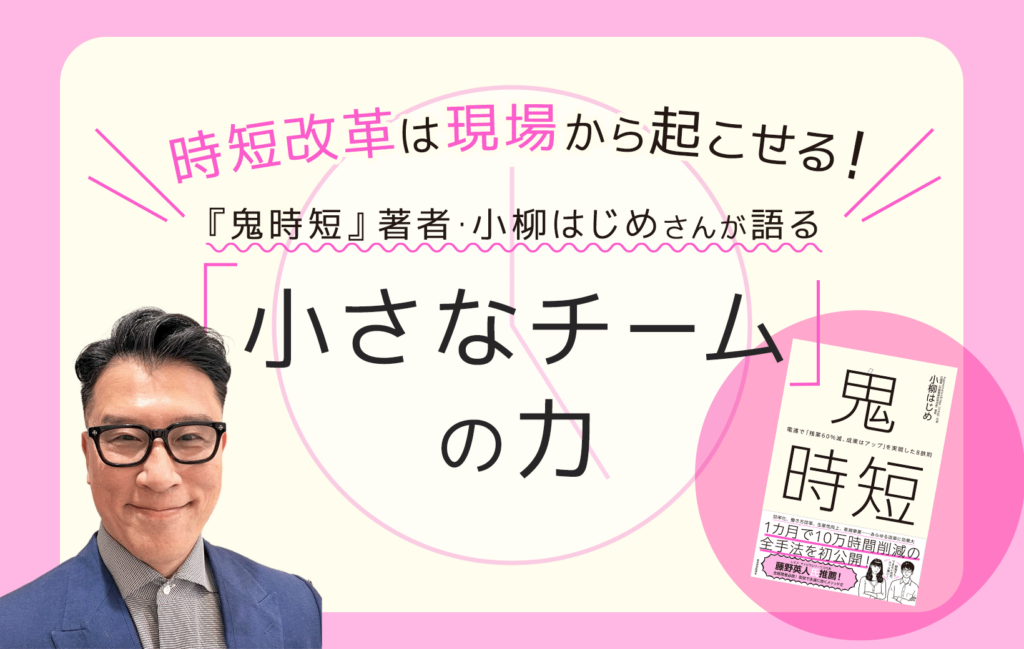

現場からの時短改革は起こせる! 『鬼時短』著者・小柳はじめさんが語る「小さなチーム」の力

会社員として働いていると、「ここってもっと効率的にできるのでは?」「こんな作業、無駄なんじゃない?」などと考えてしまうことがあります。

しかし、なんとなく組織の雰囲気に流されて、なかなか変化を起こせない。そんなことが繰り返されるうちに、いつのまにか諦めてしまう、なんてことも……。

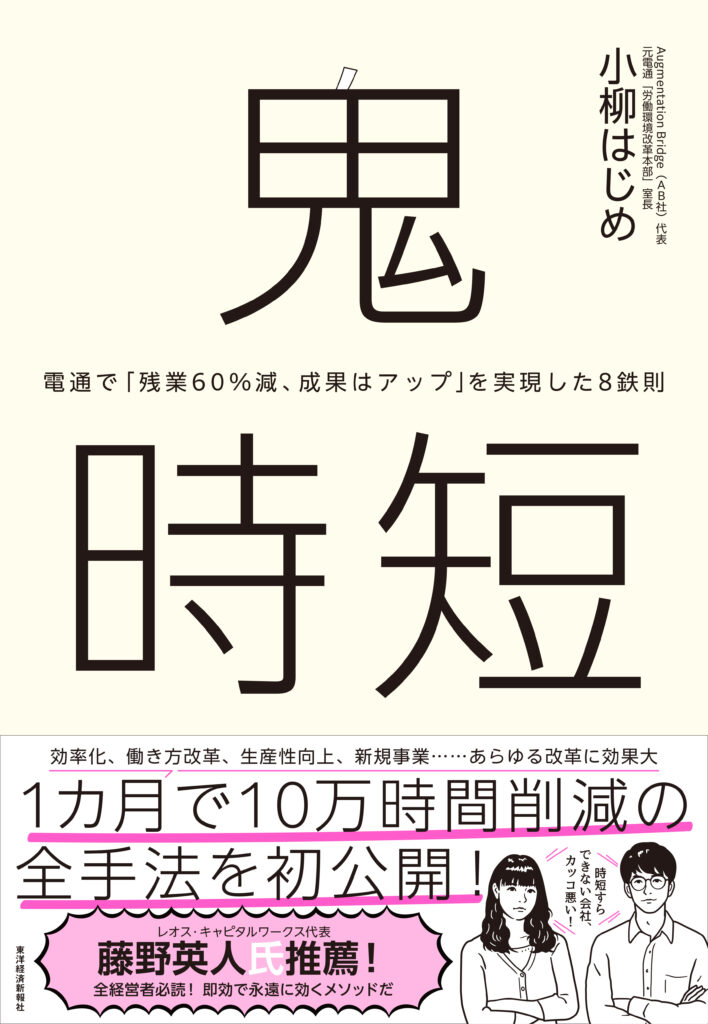

電通で「残業60%減、成果アップ」を実現させた小柳はじめさんは、経営層から時短を実現すべく、現場社員の心を丁寧に動かすノウハウとまとめた『鬼時短』(東洋経済)を上梓。

現場社員はこのノウハウを活用し、周りを動かして時短改革を起こすことはできるのでしょうか? 小柳さんの話から、現場ができる改革のヒントを探ります。

小柳はじめ(こやなぎ・はじめ)

Augmentation Bridge(AB社)代表、元電通「労働環境改革本部」室長。1965年生まれ、開成高校・東京大学法学部卒業。1988年電通入社。電通勤務の最後、2016年から18年まで、社長特命により電通自身の「労働環境改革」にたずさわる。全社の労働時間の大幅短縮を達成し、残業時間を60%削減した。削減時間は全社で1カ月当たり10万時間超に及ぶ。2019年、53歳で電通を早期退職し独立。「AB社」代表として、数多くの企業に時短・業務改革の支援を続けている。米国管理会計士(CMA)、米国公認会計士(CPA/試験合格)。

社長と現場はすれ違って当たり前

業務効率化や働き方改革は、大多数の企業が取り組んでいます。でも実際には、経営者と現場社員の考えがすれ違うことが多いと思うんです。

特に現場は「経営陣は何もわかってくれない」と不満を抱きがちではないかと……。

小柳

そういう声はありますが、現実はその逆なんです。つまり、「現場は経営がわからない」のだと思います。

新卒社員が昇格して社長になることが多い日本の大企業では、社長は現場を経験していますが、現場社員に経営経験はありません。現場が社長の仕事を想像できないのは当たり前なんです。

なるほど、確かにそうですね。

小柳

だから現場は経営陣に対して「何もわかっていない」と思いがちですが、社長って、とてつもなく忙しいんです。僕も電通の子会社の代表取締役になって、身に染みてわかりました。本当に分刻みの生活なんですよ。

仕事の内容もまるで違いますよね。

小柳

仕事内容はもちろん、かかっている責任も段違いです。全社員の人生を背負っていますから、現場の特定の課題を解決している余裕はないのです。

とはいえ、どんなに喉から出かかっても「現場でうまくやってよ」と社長が現場に言ってしまうのはNG。これはよくある失敗例ですが、このセリフこそ、「上はわかっていない」と現場は不満を抱くことにつながってしまうんです。

ボトムアップで時短改革をした事例はない。しかし……

小柳さんの著書『鬼時短』の中では、経営者が本腰を入れて時短改革に取り組むことの重要性が描かれています。ただ、すぐに経営者を動かせる会社ばかりではありません。

問題意識をもつ現場社員がボトムアップで改革をすることってできないのでしょうか?

小柳

小柳

うーん、ボトムアップの事例はほとんどないんじゃないかと思います。

そうですか……。それはなぜでしょうか?

小柳

小柳

日本企業や日本人の特性に由来していると考えています。

明治維新以前は日本国民の9割近くが農民でしたが、20世紀になり重工業が発展して、会社員という働き方が主流になりました。

小柳

そこで、主に家の後継ぎにならない次男・三男など、農村部から上京した若者も多くいました。

なかなか帰れない故郷の代わりに、会社が彼らのコミュニティになりました。まさに会社が新たな「ムラ社会」として形成されていったんです。

会社が居場所になっていったんですね。

小柳

はい。終身雇用や年功序列の制度のもと、ひとつの会社で働き続けますし、休日も会社の同僚と旅行する人が多くいました。

かつては社宅も一般的でしたから、同僚がみんな隣近所に住んでいたんです。

その日本企業の特徴と、ボトムアップ改革が起きないことには、どのような関係があるのでしょうか?

小柳

年功序列の「ムラ社会」では、若い人には権限がありません。つまり、年長者が決めるという暗黙のルールのもと、安定した人生を送れるシステムが保たれてきたんです。それが当たり前であり、誰も疑問を持ちませんでした。

これで経済が成長してきたのですから、日本企業のシステムにはとても素晴らしい面があったのです。ところが、世界の情勢は激変してしまった。

社員がボトムアップで会社を変えたいと考えること自体、昔ながらの「ムラ社会」のままではいられなくなってきた証拠では。少しずつでも変わり続けていないと、「ムラ」は若い世代から棄てられてしまうと思います。

「3営業日内オプトアウト(自動承認)」のススメ

働き方を取り巻く環境の変化は、強く感じています。ただ、現場からの改革には前例がないんですよね……? となると、経営者に訴えかけ続けるしかないんでしょうか?

小柳

それで経営者が変わればいいのですが、なかなかそうはいきません。とはいえ、今の世の中でストライキするというのも現実的ではないですよね。

私が考える、日本企業にとって最適な方法があるんです。それはズバリ、組織の最小単位のチームで、改革を実行することです。最大でも5人くらいのチームがいいですね。

えっ、たった5人のチームで会社が変わるんですか……?

小柳

スモールチームの強さは歴史的にも証明されていますし、日本人にめちゃくちゃフィットするんですよ。

スモールチームで「こういうふうに改革すればいいんですよ」という成功事例をどんどんつくって、周りに示していく。これがもっともスピーディーに組織改革する方法です。

上司の考えを変えるのではなく、自分たちでやってしまおう、と。

とはいえ、スモールチームでも何から変えればいいんですしょうか?

小柳

日本企業で時間がかかりがちなのは、上司の承認を得ること。時短改革の具体的な方法としては、「3営業日オプトアウト(自動承認)」がおすすめです。

3営業日オプトアウト?

小柳

「3営業日オプトアウト」は、チームメンバーから出された提案や稟議に対して、リーダーが3営業日以内に却下しない限りは承認されたものとみなす仕組みです。

これは、稟議が通った施策だけを実行する通常のルールと似ているようで、大きく違うんです。

従来のように、リーダーの承認をずっと待たなくてもよいということでしょうか?

小柳

そうですね。さらに、自分で考えたことをリーダーが止めない限りは実行するという仕組みですから、メンバーからの「この件、どうしたらいいでしょうか」という質問が減ります。

なるほど。そして、リーダーも成長できそうな仕組みですね。

小柳

メンバーの提案がダメなら却下しなければなりませんから、かなり鍛えられます。却下した理由をメンバー全員が納得するよう、ロジカルに説明する力も必要です。あとは、思い切って任せる勇気も求められますね。

日本人の得意技は、小さなチームで改革すること

もし隣のチームがこんな時短改革に成功していたら、「自分たちにもできるのでは?」と自然と思えそうです。

小柳

そう、それがまさに日本人のメンタリティーにフィットする部分です。

我々は、同質性の高い小さなチームを作ったときに最も力を発揮すると言われています。弥生時代の頃から小さなムラごとに水のある場所に住んで生き延びてきたのですから。DNAとして刻まれているんだと思います。

日本の組織は、「サイロ化」するほど生き抜く力が強くなります。また、大きな組織は小さくて強い「サイロ」の集合体であれば、全体としても強くなります。

サイロ化?

小柳

組織や情報が共有できていないという、良くない状態を指す言葉ですが、一方で「ここだけに特化する」という動き方に長けているんです。

現代でもニッチな領域で世界トップクラスの強みを持っている企業はたくさんありますから。

同じように、小さなサイロ、つまりチームごとに、それぞれが『鬼時短』を実践していく。その集合体で、結果的に改革を実現させるのが最も向いているのではないでしょうか。

現場からの改革はできるんですね。小柳さんのお話を聞いて、安心しました。

小柳

混沌とした時代だからこそ、本当に自分の得意なことに立ち返るべきだと思うんです。ピンポイントで改革し、チーム同士で切磋琢磨すること。

こうしたチーム単位での改革は工場のラインの効率化などにしか適用されてきませんでしたが、これからは会社の業務をよくすることにも応用していくべきですよね。こうした現場の改革に成功できたら、本人のキャリアアップにもつながります。

現場のヒントになる具体的なお話をありがとうございました!

2024年4月取材

取材・執筆=御代貴子

アイキャッチ制作=サンノ

編集=鬼頭佳代/ノオト