手帳メーカーが自社で社員手帳を作ったら? みんなで使って見えてきた意外なメリット(NOLTYプランナーズ)

デジタルツールを使うのが当たり前の時代。それでも近年、実は「紙の社員手帳」で組織の課題に向き合おうとする企業が静かに増えているのだとか。

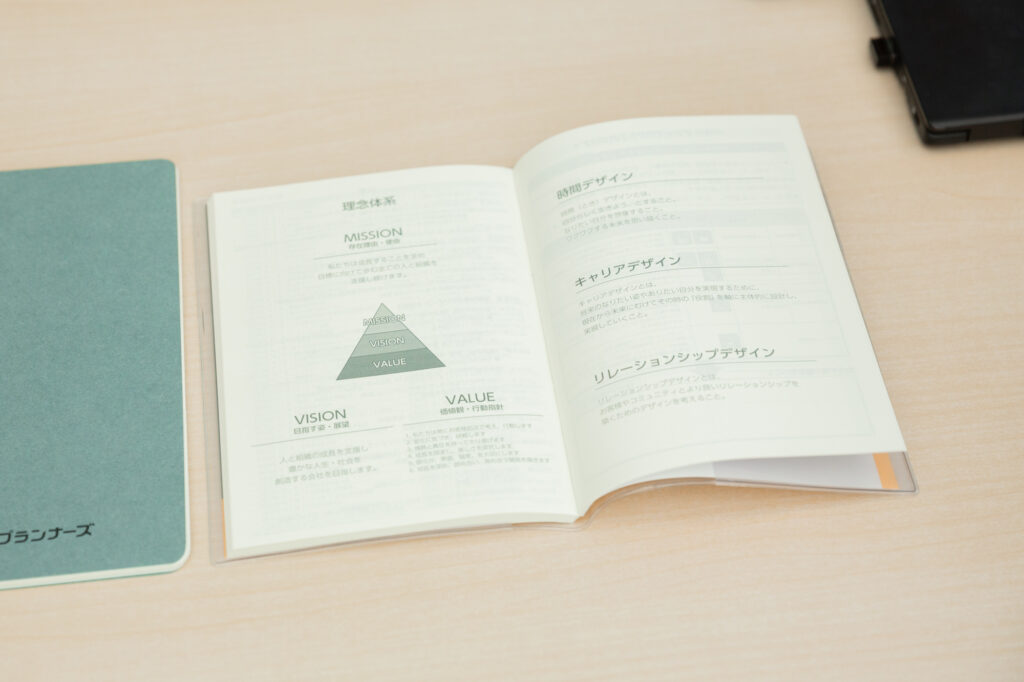

単なるスケジュール管理ツールではなく、理念浸透や目標管理、そして情報の一元化といった組織課題の解決策として選ばれているのだそう。

今回は、NOLTY(能率手帳)を法人企業や学校向けにカスタマイズをして提案している株式会社NOLTYプランナーズの企画部 部長 郡山幸憲さんと制作部 部長 佐藤仁美さんに、紙の手帳が持つ新たな価値と、働く人々のリアルなニーズについて伺いました。

紙の手帳で、会社の理念や目標に立ち戻りやすくする

今は、デジタルツールを積極的に使用するように促される職場も多いですよね。

郡山

はい。会議の予定などスケジュールは、デジタルツールで共有することが前提になっていますよね。

その中で、紙の手帳の役割は、どちらかというと個人的な思考整理やライフログ的な使い方へ変わってきているのを感じます。

佐藤

私も、紙の手帳は自分の思考を深め、気持ちを表現する役割にシフトしているのかもしれないと感じます。

あと一時的なメモは紙にして、後でパソコンで清書して社内のクラウドツールへ共有するという使い方をする人もいます。

その影響か、当社へ手帳の法人企業の方からのお問い合わせも変わっていて。かつて多かったポケットサイズよりも、A5など大型でメモ欄が多いタイプが人気ですね。

最近、社員手帳を導入しようとする企業はどういう目的なのでしょうか?

郡山

導入目的としては、理念浸透、インナーブランディング、採用・定着支援といった課題解決が多いですね。

そういう流れもあって、近年「社員手帳」に関するお客様からの問い合わせも増えているんです。

注文冊数が何冊以上などの制限はありますが、見返しページや本文に独自の企業理念などを挿入することなどもできますから。

佐藤

手帳のコンテンツは、弊社がもっている既存のフォーマットを使用することもできますし、お客様の原稿を組版して組み込むことも可能です。

手帳会社に社員手帳がなかった理由

会社オリジナルの手帳を他社向けに提供されていますが、実は自社の社員向け手帳を作り始めたのは最近だと伺いました。

郡山

そうなんです。

実は2024年版が初めてで。長年勤めている社員にはそういう発想はあっても、なかなか実現できずにいたんです。

佐藤

制作のきっかけは新入社員からの意見でした。

「お客様へ社員手帳を提供しているなら、逆に自分たちの手帳があってもいいのでは?」という声があがったんです。

意外性のある発想だったんですね。企画のスタートは、どのような課題意識から生まれたのですか。

佐藤

正直なところ、最初から明確な課題意識があったわけではないんです。

ただ、作るならどのような資料を入れ、どのような構成にするかを考えていく中で、むしろ組織の課題が見えてきました。

郡山

いくつか課題がありましたが、一番大きかったのは会社の理念体系が浸透していないということです。

会社として「こういうことをやろう」と言っても、それが具体的に何を指しているのか、共通認識を持って同じ目標に向かえているのか、という点は経営層も気にしている部分でした。

佐藤

以前は、三つ折りの小さなカードに会社の理念体系を印刷して配っていました。

でも、結局カードケースに入れたままになってしまい、誰の目にも触れなくなってしまうこともあって。

郡山

加えて、Webサイトやメール、クラウドツールなどにも情報があるのですが、様々な場所に情報が分散しているので、資料を見るために検索に苦労する……という課題もありました。

そこで、必要な情報を手帳にまとめて載せておき、ここを開けばすぐにわかる、という状態を作ってはどうか、と考えたんです。

大切な情報はたくさんあるからこそ、分散してしまって、なかなか見返さない……。

これは、多くの企業で起きていそうですね……。

社員の声を反映した手帳作り。スケジュール管理以外の使い方も

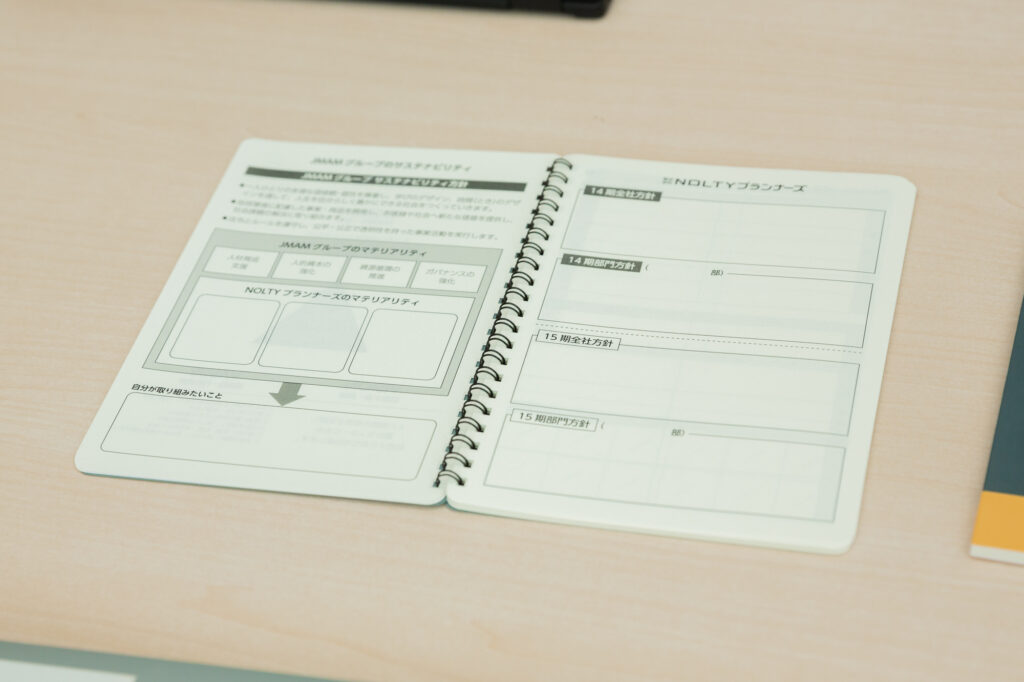

ほかに、手帳内のコンテンツはどのようなものがあるのですか?

佐藤

そのほか、目標設定・追跡ページ、ウィッシュリスト、重要な連絡先、緊急時の対応方法、避難場所など、実用的な情報を充実させています。

事業所ごとの避難場所に加え、自宅分を各自書き込める欄を設けています。

郡山

社員からは、体調不良時の対応フローなども資料に入れ込んだら便利だという改善提案もありました。

意見を募ると、多くの社員が具体的な意見を積極的に出してくれます。

便利そう! 2年間作っていると、いろいろ改善点もありそうですね。

佐藤

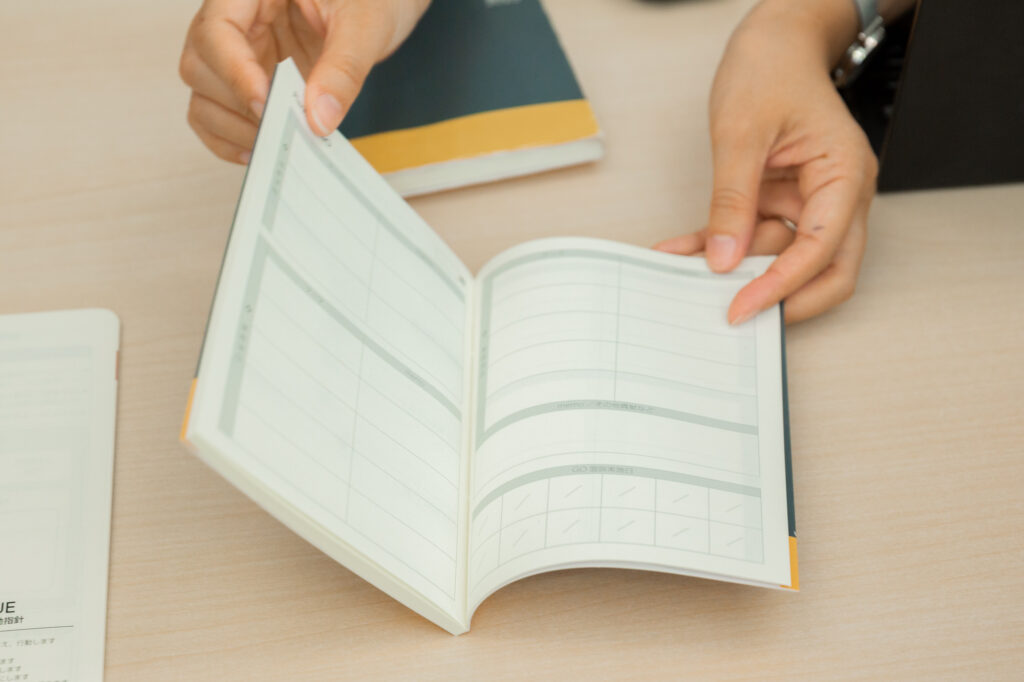

これまでは、コストを考慮し、基本的に月間ブロックページ中心の構成でした。

しかし、「手帳なら週間ページが欲しい」という声が多く寄せられたため、2026年版では週間ページの導入を検討しています。

郡山

また、社員の多様な使い方に対応するため、メモページも増やし、さらにカレンダーの有無を選べるようにしようと考えています。

カレンダーを選べるというのは?

佐藤

カレンダー有りと無しのものを半分ずつ用意し、使いたい方を選べる形を検討しています。

手帳が好きな人も多い会社なので、プライベートでは個人のお気に入りの手帳を使い、仕事用にこの社員手帳を使う人、社員手帳をメモ中心の「仕事用ノート」として使いたいという社員もいるので。

手帳の使い方は、想定通りではなかったのですね。

お二人はどういう使い方をされているんですか?

郡山

当初はスケジュール中心にしようかと思っていましたが、実際は頭の中を整理していく、あるいは自己表現という方向で使っていますね。

私は部下の目標管理や、個人的にはジムに行った記録をつけたりしています。

佐藤

私の場合は、出勤退勤をアナログ管理していた頃の名残で、手帳に残業時間などを記録していますね。

「渡すだけ」にしない。浸透施策と効果

一方、配布したけど手帳を使われないという課題も生まれそうです。

使ってもらうために、どのような工夫をされていましたか。

郡山

使ってもらうためには、使うタイミングや機会をしっかり設計することが鍵だと考えました。

具体的には、全社会議で手帳を開き、Zoom画面を共有しながら、みんなで一斉に目標などを書き込む時間を設けています。

佐藤

手帳を渡す時点では、全社方針などの情報はあえて書いてありません。

自分で書いてもらうようにしたことで記憶に残りやすくするという狙いです。この「一斉記入」の取り組みは、社員の中でも毎年恒例になってきています。

かなり意識的に使う場を作っているのですね。

佐藤

ほかにも、使い方の活用事例を配布し、社員からの提案を紹介したりもしています。

また、2025年は小型化したり、弊社のブランドカラーである黄色とグレーで統一感を持たせたり。持ち歩きやすさや愛着を持ってもらうための工夫も凝らしています。

その結果、持ち歩く人が増え、少しずつ浸透してきた印象があります。

社員のみなさんの反応はいかがでしたか?

佐藤

アンケートでは、「VISIONや目標を追いかけるページが助かった」という声がありました。

あと、「今までなかったので、もらえるだけで嬉しい」という声がありました。会社都合で作った面もありましたが、「会社から手帳をもらったこと」がエンゲージメントにつながることに気づきがありました。

郡山

あと、この手帳を作り始める前は離職者が多かったのですが、ここ1年くらいは定着してきた印象があります。もちろん、さまざまな要因があると思いますが。

ただ、会社に何を期待されているのか、会社がどうしたいのかを手帳に整理することで理解しやすくなったことは、組織が良い方向へ進んだ一つの要因ではないかと感じています。

いいですね!

郡山

また、お客様を訪問した際に社員手帳を出すと「それ何ですか?」と会話のきっかけになるので、アイスブレイクの効果もあるようです。

そういった部分で、社内外のコミュニケーションを円滑化する役割があるのも意外な発見でした。

佐藤

新入社員から出た意見が形になり、社内で当たり前に使われるようになったことは、ボトムアップ的な施策として良かったと感じています。

確かに若手の方も、こんな提案が通るんだ!と思えるようになりそうですよね。

あと、自社での社員手帳の検証は、お客様への提案にも活かされそうだな、と感じました。

佐藤

まさに社内で手帳を使いながら、製造面の検証を同時に進めています。

たとえば、社内用の社員手帳制作では、普段はあまり使わないNOLTYのオリジナル専用用紙へのオンデマンド印刷も試してみました。

郡山

オンデマンド印刷は、小ロットの注文に対応ができるというメリットがあります。

こういった社員手帳での実験を通して、お客さまの小ロットの注文へ対応できるかどうかなどを検証しています。

佐藤

また、表紙の耐久テストの意味合いも兼ねています。手帳はビニールカバーが付いているのが一般的ですが、私は2025年版の社員手帳をカバーなしで使ってみました。

1年間持ち歩いて、擦れや水などに紙がどの程度耐えられるのかを検証してみました。ビニールカバーがあったほうがもちろん綺麗に使えますが、紙だけでも予想より汚れたり、破損したりはしませんでした。

佐藤

ほかにも、表紙へのニス引きでロゴを表現しているので、そういったデザインのサンプルとしてもお客様に具体的に見せられます。

資料の構成やユニバーサルデザインへの配慮といった具体的な仕様へも活かされていたりします。

郡山

お客様のご要望を伺う際も、自分たちが使っている社員手帳のことを思い出しながら、どのような用途ならどんな仕様がいいかを、お客様に言われる前から考えるようにしています。

ブランドを強調すべきか、逆に控えめにすべきかなど、使う人の立場を考慮した提案も考えるヒントになっています。

「好きなものを作る」ことが一番

お二人の話を聞いて、これから社員手帳を作りたいと考えている方がいたら、どんなことを伝えますか?

佐藤

もし担当者として社員手帳を作るなら、自分が好きだと思えるものを作った方がいいと思います。

使う人の気持ちや意見を聞きつつも、作る側が気に入ったものでなければ、自信を持って渡すことはできませんから。

郡山

働き方が多様化する中で、理念浸透や、採用・定着支援は重要な課題です。みんなで同じものを持つことは、会社への愛着やブランドへの愛にも繋がると考えています。

「社員手帳=古いもの」と思い込まず、社員手帳を一つの施策として柔軟に捉えてもらえるといいのではないでしょうか。

2025年9月取材

取材・執筆=ミノシマタカコ

撮影=栃久保誠

編集=鬼頭佳代/ノオト