もう「やりたいことが見つからない」で悩まなくていい!「何者でもない自分」だからこそ描けるキャリア戦略とは?(株式会社Your Patronum 森数美保さん)

「自己分析をたくさんしてきたけれど、やりたいことが結局わからなかった」

「何かのスペシャリストに憧れながらも、ゼネラリストとして働いてきた」

そんな経験から「何者でもない」自分に、コンプレックスを抱いている人も多いのではないでしょうか。

自身も「やりたいことが見つからない」と悩んできたという株式会社Your Patronum(ユアパトローナム)代表の森数美保さん。現在は、「”働くって面白い”と思える人を増やし、”こんなはずじゃなかった”を極限まで減らす」をミッションに、法人向けの組織開発ハンズオンコンサルティングサービス「ユアパト」、個人向けのキャリア支援サービス「キャリパト」を提供しています。

今回は、「やりたいことがない」人が自分のキャリアを考える上でどんなステップを踏むべきか、そしてその中で個人がよく陥る失敗や勘違い、うっかり落ち込んでしまわないためのマインドセットについて伺います。

森数 美保(もりかず・みほ)

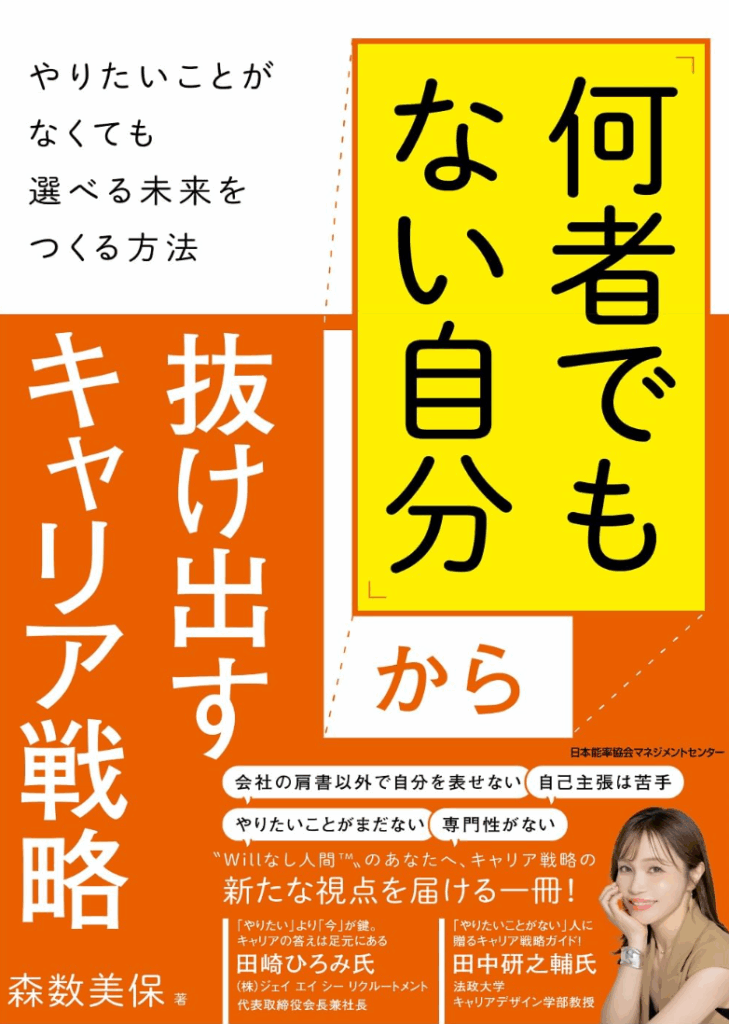

大阪大学卒業後、人材紹介会社JAC Recruitmentに入社し、最年少マネージャーを経験。株式会社Misoca(現・弥生株式会社)でゼロからエンジニア採用を推進し、1年間で組織を2倍に。2018年、株式会社キャスターにて、採用代行サービスCASTER BIZ recruitingの事業責任者を経て、同社執行役員に就任。2022年、株式会社ミライフに執行役員として入社。2024年、株式会社Your Patronum(ユアパトローナム)創業。著書に『「何者でもない自分」から抜け出すキャリア戦略』(日本能率協会マネジメントセンター)

社員の「やりたいこと」を聞くだけでは、いいチームづくりは難しい

「やりたいことが見つからない」と悩んでいる人は多いと思います。どんな原因があると考えられますか?

森数

私たちは、子どもの頃からさまざまな場面で「将来の夢は何ですか?」と聞かれてきましたよね?

それで、自然と「将来の夢がない」=良くないことだというイメージになってしまった人も多いんです。それに“夢”と聞かれたら職業名で答えるのが一般的で、その概念に引っ張られてしまいます。

たしかに卒業アルバムにも将来の夢を書く欄がありましたね。

森数

たとえば「YouTuberになりたい」と思ったとして、「YouTuberである」状態を掘り下げていくと、「みんなを笑わせるのが楽しい」「笑っている人を見るのが幸せ」など、さまざまな要素が出てきます。

それを実現する方法は他にもあるのに、YouTuberしかないと思い込んでしまうのは危険ですよね。

なるほど、少し抽象度をあげるだけで変わりますね。

森数

今は、1on1や面談などで社員のWillをマストで問う企業もあります。Willを問うことは大切な視点ですが、“Willありき”にすると、本質を見失ってしまうこともあります。

評価面談の目標シートなどに、項目としてあるケースもありますよね。

森数

本来、マネジメントで大切なのは、本人の特性や強みを正しく理解し、パフォーマンスを発揮しやすい環境や状態を整えることです。

その上で、次のステップにつながるような経験を意図的に設計し、強みをより活かせるポジションに配置していく。そうした積み重ねによって、会社にとってもより価値ある存在へと成長していくはずです。

そういう事業とチーム、個人のつながりを無視したまま、社員に「やりたいことは?」と繰り返し聞いても、よいチームづくりは難しいと思います。

闇雲に聞き出して本心と違うWillを掲げさせるのは本末転倒ですし、「Willがない=良くない」という押し付けにもなりかねないですよね。

森数

さらに最近は、転職の際もやっぱり「好きなことを仕事にできているといい」「専門性がある人が強い」と認識されがちです。

そのため、現場を離れると専門性がなくなってしまうと考え、マネジメント職を敬遠する人が増えています。ですが、専門性が高い集団の中で価値を発揮し続けることは難易度がけっこう高いんです。

確かに、誰もがスペシャリストの集団の中で高みを目指すのに向いているわけではなさそう……。

森数

そうなんです。

そんな場所でもし自分の実力を発揮できていない状態が続けば、「役に立てていない」「評価されていない」と、誰でも落ち込んでしまいます。

「やりたいことがない人」の4タイプ

やりたいことが見つからない人にはどういったタイプがあるのでしょうか?

森数

書籍『「何者でもない自分」から抜け出すキャリア戦略』の中では、あえてユニークに、次の4タイプに整理しています。

・中長期的な大きいビジョンは持っていない「Willなし人間」

・何でも幅広くできてしまう「バランサー人間」

・自分の強みがよくわからず自己主張が苦手な「内向型人間」

・求められると何でもやってあげたくなってしまう「奉仕型人間」

この4タイプのどれか、または複数に「あてはまっている」と感じる人も多そうです。

これらの人が陥りがちなキャリアの落とし穴はあるのでしょうか?

森数

一番大きな困りごとは「選べないこと」です。転職活動では、条件を設定しなければ求人は出てきません。でも、自分の判断軸がないとその条件自体が決められないんです。

いろいろやってきたけど自分は何者なのか、何ができるのだろうか、何か誇れるものはあるのか、と考える中で自信をなくしてしまう人も多いと思います。

なるほど……。

一方で、この「やりたいことがない人」に共通する強みもあるのでしょうか?

森数

やりたいことがないからこそ、目の前にあることを一生懸命やっていると突然「あれ、これ意外と楽しいかも? 自分に向いているかも?」と出会うことがあるんです。

また、やれることが増えると、キャリアの総合戦闘力自体は上がるので、「やりたいことに縛られていない」=「いろんなことを選び直せる自分になれる」と思ってもらえるといいと思います。

そのためには、同じ結果でもそれが自分にとってどういう意味があったのか、意義を見出す努力が大切です。

「まずは適職診断」は危険。みるべきは「過去の経験」

「やりたいことがない」人がキャリアを考える時、まず何を意識すべきでしょうか?

森数

重要なのは、最初のステップに「やりたいことを探す」を置かないこと。

ついつい適職診断をしたり、好きなことを探したりしがちですが、それは一旦置いておいてください。迷子になりやすいので。

それより、すでに持っているもの、これまでやってきたことなどの「過去」へ目を向けてみるのが大事です。

過去に?

森数

はい。やりたいことや、未来はわからなくても、過去は誰でも等しくもっていますよね。まずは、これまでの経験を事実ベースで棚卸しして、そこに「これは好き・得意・ストレス」と自分なりの感情を乗せていく。

そのラベリングをしていく中で、「なぜこれは得意だと思ったのか?」「そもそも得意の定義とは?」、逆に「こういう状態だと価値発揮しにくいのかな?」といったように深掘っていくと、その人がメインにしたほうがいいキャリアの輪郭が見えてきます。

具体的にはどうしたらいいのでしょう?

森数

過去、現在の経験を細かく分解して眺め直すことで、少し先の未来に何が掴めそうかが見えてきます。

仮にライターのお仕事であれば、

・企画を考える

・取材対象者を探す

・取材交渉をする

・質問を考える

・インタビューする

・それを文章にする……など、たくさんの工程がありますよね。

はい、まさにその通りです。

森数

まずやってほしいのは、これら一つひとつの工程を「これは楽しい」「これはストレスを感じやすい」とラベリングしていくことです。

苦手でも克服すべき軽いストレスはありますが、心身をすり減らす大きなストレスは極力減らしたほうがいいです。

森数

たとえば、「書くこと以外は強い負担」という人は、執筆に特化した領域で生きる道を考えるのが得策ですが、「企画する・取材が平気」という人は周辺スキルを広げたほうが総合力が上がり、市場ニーズも高まります。

要は需要と供給のバランスを見ながら、どこをキャリアのコアに据えるかを決めることが大切なのです。

わかりやすいです。仕事に対する解像度を高めていくことも大事ですね。

森数

まったく異なる仕事でも、成果をだすために、同じ能力を使っている、ということがよくあります。

たとえば、「マーケターとしてヒットを生み出した人」が「採用担当に異動しても優秀だった」という場合。先ほどのラベリングをしていくと「仮説を立てて人を動かす」という共通点があり、スキルが発揮されていることがある。

このように成果のプロセスをたどり、共通点を言語化すれば「自分にはこの能力がある」と自信を持って言えます。

抽象度を上げるんですね。

森数

はい。このようなキャリアの振り返りは、プロジェクト終了や評価面談など節目ごとにするのがおすすめです。1年や半年スパンでこまめに行うことで、過去と未来がうまく繋がり、次のキャリアを描きやすくなりますよ。

あと、時間をあけすぎると単純に忘れてしまうことも結構ありますから。

「やりたいことを探す」より「選んではいけないもの」を知ることから

今すぐに転職する予定はないけれど、キャリア戦略を持っておきたい人が、日常的にできることはありますか?

森数

違和感を憶えたタイミングやイラッとした瞬間を書き出してみることでしょうか。嫌な感情は自分の大事にしたいものを脅かされるときに浮き彫りになるので。「選ばないほうがいいもの」を知っておくことが大事なんです。

たとえば、「大事にしている価値観を教えてください」と聞かれたらすぐには言えないけれど、「これは嫌だと思うことはありますか?」と答えやすい。

確かに!

森数

選んだほうがいいものを考えたらきりがないけれど、「これを選んだら、絶対にいい状態にならない」を知っておくだけでもいいと思うんです。

「やりたいこと」はわからなくても、やりたくないことはきっと誰にでもあると思います。

消去法のイメージですね。

森数

そうです。

「自分はこれだ」と決め付けちゃうと他の可能性を排除することになりますが、自分にとって最悪な選択肢を選ばないと決めることで、逆に選択肢が増やせるんです。

これも順番が大切ですね。

森数

特に、転職を考えている人に気をつけてほしいのが、それまで積み重ねてきた感情です。転職したいときって少しずついろんなことが積み重なって「今の会社を辞めたい」と思うわけじゃないですか。

でも、みんな目の前にある転職理由だけを考えてしまう。そこへ至るまでに何か違和感があったはずなのに、それは見過ごされてしまいがちです。

理由だけポンと考えてみても、実は中身が詰まってない可能性が高い、と。

森数

どんな失敗にもヒントや意味、意義があるはず。

自分に「足りないもの」ばかり見て、現状とのギャップから目標を考えていく人が多いですが、すでに持っている強みや経験にも目を向けてほしいなと思います。

過去と現在があるからこその未来なのですね。

森数

ちなみに、将来像には周りや社会から求められる「なりたい姿(なるべき姿)」と、自分が主体の「ありたい姿」の2種類があります。でも、この2つが混ざっている人も多いんです。

自分のキャリアを考えるときには、「ありたい姿」を大切にしてください。つまり、究極的にはどういう自分だったら好きと思えるか、どういう状態なら幸せと思えるか。「ありたい姿」はそんなに高尚なものでなくていいんです。

個人と組織の両側から「働くって面白い」と思える人を増やしていく

森数さんとお話していると、何より人の可能性を信じていて、仕事を楽しんでいるのが伝わってきます。

森数

そもそも、私からすると「みんなすごい!」んです。なのに、気づいていないのがもったいないと思っていて。

正直、個人的には「仕事は楽しくなくてもいい」と考えています。むしろ苦しい場面も多いですから。

意外です!

森数

ただ、そんな仕事の中にも“面白がれる瞬間”は必ずある。どんなことでもいいんですよ。苦手な人を何かのキャラクターに見立ててもいいし、課題をゲームのように捉えてもいい。

そんなふうに仕事を面白がる視点さえ持てれば、「楽しいと思えない自分はダメだ」という自己否定から解放されます。

そう自己否定をしている人、多そうです。

森数

現在、株式会社Your Patronumでは、個人のキャリア支援、法人の組織づくり支援を同時に進めています。理由はシンプルで、どちらか一方だけ良くしても意味がないからです。

個人が自分で進路を選べても、組織が機能不全なら不幸はなくならない。だから、両輪で取り組む必要があります。

確かに、どれだけ一生懸命自分と向き合っても、いい会社が少なかったらどうしようもないですよね。

森数

個人と組織の両面に同時に働きかければ、よいチームや強い会社がもっと増えて、「働くって案外面白いかも?」と感じる人も確実に増えていくはず。

その世界線を少しでも早く実現したいですね。

結果的に仕事が楽しくなることにも繋がりそうです。

森数

会社は「働き方を良くしよう」「福利厚生を充実させよう」「社員のWillを叶えよう」と掲げがちですが、社員にとって重みがあるのは、結局毎日の仕事そのものです。

チームのリーダーは、目の前の業務に「この仕事にはこういう意義や価値がある」と示し、「見えないかもしれないけれど着実に階段を上がっている」とメンバーにフィードバックしてほしいです。

そうでなければ、いくら高尚なミッションやビジョンを掲げても、実態との乖離を感じてしまい、「うちの会社は、言っていることとやっていることが違う」と感じる人が出てきます。

なるほど。実際に目の前にある仕事が大切なんですね。

森数

私は人事制度や採用の支援を通じて、会社の理念と日々の仕事を一貫してつなげる仕組みづくりの伴走をしているんです。

全てをちゃんと繋げて、社員一人ひとりに光を当てる。それが選ばれ続ける組織をつくる上で、会社にとっても大事なことだと思います。

2025年6月取材

執筆=矢内あや

アイキャッチ制作=サンノ

編集=鬼頭佳代(ノオト)