社会を動かすデザインリーダーに必要なマインドと環境 ー 世界を一歩前進させるデザイン #5【後編】

2022年2月9日(水)、産総研デザインスクール主催で「Designing X ━ 世界を一歩前進させるデザイン」を開催しました。全5回シリーズ最終回は「社会のデザイン」がテーマです。レポート前編では、デンマークの国立デザインセンター『デンマーク・デザイン・センター(DDC)』CEOのクリスチャン・ベイソン氏、日本で知識創造経営やデザイン思考の第一人者である多摩大学大学院教授の紺野登氏の2名のゲストスピーカーの講演から、社会のイノベーションとデザインの関係性にまつわるお話を伺いました。

レポート後編では、本シンポジウム主催元の産業技術総合研究所より加藤一実理事が加わり、「社会を動かすデザインリーダー」をテーマにパネルディスカッションを展開。その様子をお伝えします。

ー Christian Bason(クリスチャン・ベイソン)

デンマーク政府が支援する非営利財団 Danish Design Centre (DDC) CEO。前職はデンマーク政府の教育省と雇用省、経済成長省の3省庁が共同設置しているフューチャーセンター Mindlab代表。大学の講師や政府機関のアドバイザーとしても活躍。著書に公共機関のイノベーションとデザインに関する『Design for Policy』や『Leading Public Sector Innovation』などがある。

ー 紺野登(こんの・のぼる)

多摩大学大学院 経営情報学研究科 教授。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)特別招聘教授。 博士(学術)。エコシスラボ(株)代表。「知識生態学」(知識創造理論、デザイン思考)をベースに組織革新、新規事業、都市開発等の領域でIT企業や大手設計事務所等のアドバイザーを務める。著書『ビジネスのためのデザイン思考』『知識創造経営のプリンシプル(共著)』『構想力の方法論(共著)』『イノベーション全書』『ダイナモ人を呼び起こせ(共著)』など。

ー 加藤一実(かとう・かずみ)

国立研究開発法人産業技術総合研究所理事。無機材料化学、溶液化学プロセスの研究に一貫して従事し、研究グループ長を 経て2013年に首席研究員に。2016年から組織運営部署へ異動。評価部長を経て2017年から現 職。2020年に新たに発足したイノベーション人材育成部と広報部を担当。産総研イノベーシ ョンスクール長。日本セラミックス協会フェロー、アメリカセラミックス協会フェロー、World Academy of Ceramics, Academician表彰を含む各種学会賞を受賞。日本セラミックス協 会、誘電体学会、日本ゾル-ゲル学会の副会長。

起業家精神と利他性を兼ね備えるリーダー

シンポジウムの後半では、クリスチャン・ベイソン氏と紺野登氏、そして産業技術総合研究所(以下、産総研)の加藤一実理事が加わりパネルディスカッションを行いました。産総研デザインスクール事務局の大本綾氏がモデレーターとなり、「社会を動かすデザインリーダーの育て方」をテーマに議論を進めます。

大本綾(以下、大本): 産総研において、多様なバックグラウンドを持つ方たちが集まる環境が作られています。まずは加藤理事より、お二人の講義を踏まえて印象に残ったことをうかがえますか。

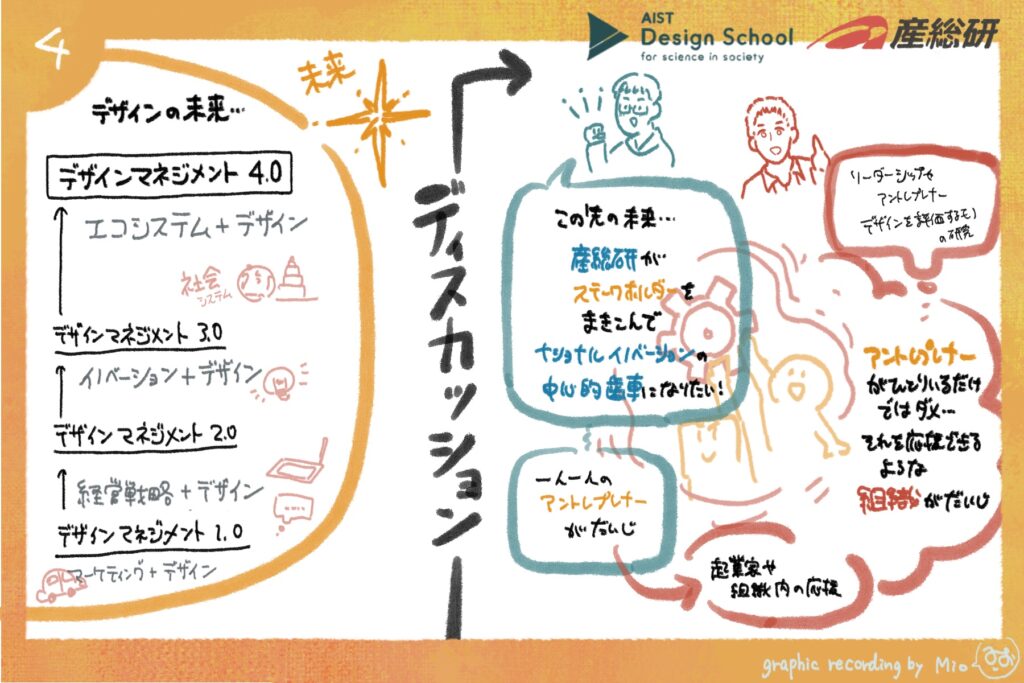

加藤一実(以下、加藤): 私たち産総研は、2030年までにナショナル・イノベーション・エコシステムの中核になることをめざしています。世界最高水準の研究開発を行い、革新的な技術へ結びつけ、その技術を社会に実装していく。さらにその先にある社会課題を解決するために、もう一度シーズ技術を開発してシステムを回していく、エコシステムの歯車になろうとしています。

産総研だけでなく、企業や自治体、大学などのステークホルダーの皆さんと共に社会実装を進めていきたいと考えています。お二人の講演にはいくつかの共通点があり、今後の産総研の活動に参考となる知見をいただきました。

一人ひとりがアントレプレナーシップを持つ必要があるという点にも共感しました。研究者だけがアントレプレナーシップを築いても、組織を動かすことはできません。研究を支援する方も含めて組織全員の意識改革が必要だと考えています。

大本:組織全体でアントレプレナーシップを育成することが大事ということですね。アントレプレナーシップを持つリーダーとなるためには、どのようなマインドやスキルが求められるのでしょうか。ベイソンさんと紺野さんのお考えをお聞かせください。

クリスチャン・ベイソン(以下、ベイソン):私の経験では、アントレプレナーシップの育成に向けて3つのアプローチを行いました。1つは、スタートアップがどのように機能しているか、会社をゼロから立ち上げるために必要なことを学ぶことです。デンマーク・デザイン・センター(以下、DDC)では「InnoFounder(イノファウンダー)」というデンマーク最大の国営インキュベーターを運営しています。実際の起業家から多くのインスピレーションを受け取ることもできます。

次に、私が注目するのは「イントラプレナー」です。組織のなかで常識を覆し、官僚主義に立ち向かい、変化を起こす人のことを指します。彼らはスタートアップの起業家のようにビジョンやミッションを掲げ、高い意欲や情熱を持っています。

最後は、私が長い時間をかけて研究し、博士論文や本で執筆した「デザイン・リーダーシップ」です。ものごとを変革し、世界をよりよい場所にするために、デザイン的な態度、アプローチをとるリーダーシップのことです。どんな課題や困難なプロジェクトに対しても、デザインのアプローチはよりよく考え、実行するための助けになり、アントレプレナーシップにも通ずると思います。同時に、アントレプレナーシップが花開くように組織全体をデザインする必要があります。

紺野登氏(以下、紺野): ベイソンさんの言うように、アントレプレナーシップは大事ですが、それだけでは十分ではありません。アントレプレナーは場合によってはがむしゃらに何でもやるタイプ。多少エゴイスティックでも構わないんですね。イントラプレナーも企業の内部で活動するため、企業利益を重視する。しかし、いまはさまざまな職種と協力して進めなければならないため、利他的なアントレプレナーシップが求められているのです。

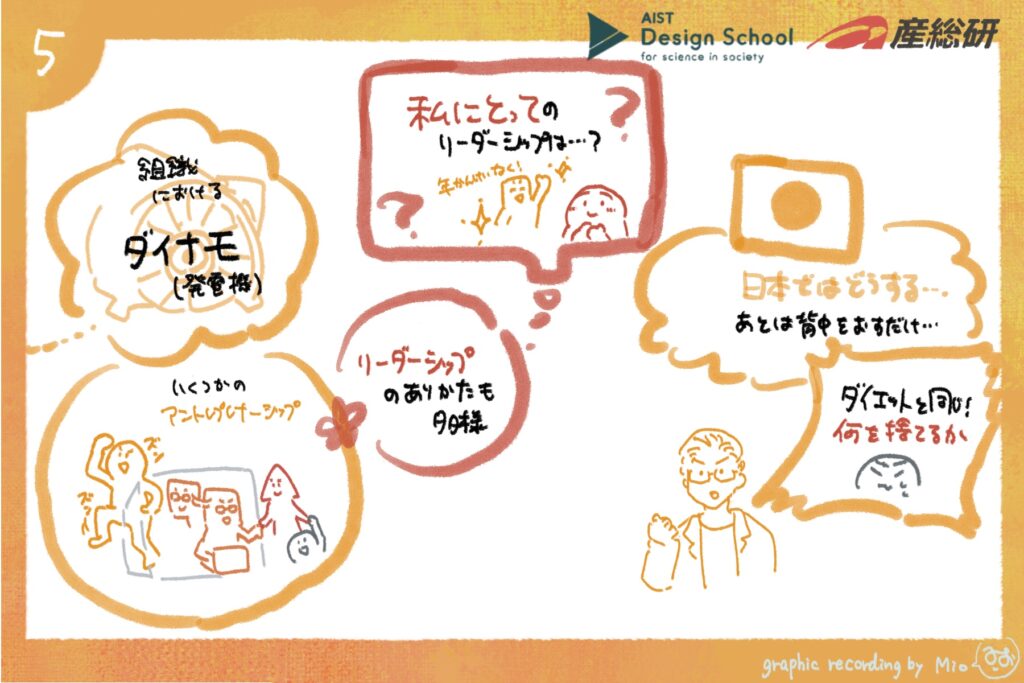

このような人材を僕らは「ダイナモ」と呼んでいます。ダイナモは発電機という意味で、企業のなかでも自律的に目的を見つけ、他者と協働しながらものごとを進めていく人のことです。ダイナモのような人が育つにはどうしたらいいか。そのためには組織のトップマネジメントの役割が重要と考えています。マネジメント層にはダイナモのパッションを引き出して、自律的に動けるような場づくりなどの支援が求められます。

新しい組織のデザイン

ベイソン氏が述べるデザインリーダーやイントラプレナー、そして紺野氏がいうダイナモといった人物が伸び伸びと成長できる「組織のデザイン」に焦点を当てます。

大本: 目的を持ち、自律的に動けるようになるには、トップマネジメントの支援的役割が重要だという話がありました。ベイソンさんのご講演でも「組織のデザイン」に言及していましたね。特に「全員が自分のリーダーを選べる」というのは非常に民主主義的な働き方だと感じました。そういった働き方を推進したうえで、得られた手応えや変化はありましたか。

ベイソン: 新しいタイプの組織へと進化するために、私たちが最初に取り掛かったのが「パーソナル・リーダーシップ」のモデルをつくることでした。パーソナル・リーダーシップとは、組織のなかで自分をナビゲートするのを助ける能力です。

自身の上司である必要はなく、特定の市場分野や専門性を持っていてインスピレーションを与えてくれたり、実践の分野でつながりを持っていたり、信頼できる人を自分のリーダーに選ぶことができます。プロフェッショナルとして、また一人の人間として自分が成長するために指導を得るときに、また解決策や他のリソースを必要とするときに助けてもらうことも含まれます。

私たちは毎年パーソナル・リーダーを選ぶことができます。同じ人を選んでもいいし、変えてもいい。また、経験豊富な人が自分とは違った視点を得るために、若い人をパーソナル・リーダーにすることもできます。パーソナル・リーダーに求めることは人によってさまざまですが、個人的にはモチベーションを高めたり、方向性を示したりするリーダーシップは組織において必要だと考えています。

大本: 「リバースメンタリング」という言葉もある通り、自分より若い人がメンタリングすることで、新しい視点を得られることもありますね。自分がどんなリーダーになりたいか、それを基盤に自分の働き方やロールモデルになる存在を見つけていく、職場において学びをデザインしているのだと理解しました。

大本:このようなデンマークの民主的な働き方を、日本ではどのように取り入れていけるのでしょう。紺野さんからご意見いただけますか。

紺野: 今の日本を悲観的に見すぎてもいけないと思います。日本の組織のトップの方は、状況をよく理解されている。ただ、十分な変化を起こす人が足りないんです。例えば役員会が10人いると、8人くらいは既存のビジネスをやっていて、新しいビジネスに取り組む人の割合が少ないわけです。自分が預かったマネジメント定員をなかなか動かせない状況が多いのだと思います。

「何を捨てるか」を考えるときです。何かを捨てないと新しいものは入ってこないので、まずは目的を設定して、次にそのために何を捨てるかを決めないといけません。ダイエットと同じですね。

加藤: メンターの重要性は私も感じています。組織を越えて背中を押してくれる存在は、自分の活動にプラスの影響を与えてくれると実感しています。また組織のなかでも全員のことを好きになる必要はないですが、「この人のここはいいな」と思えるところを蓄積して、活用することもできるはずです。