バリ島の「Tropical Nomad」から学ぶ、日本の地方都市のお手本になるコミュニティのつくり方【コワーキングツアーレポート:後編】(カフーツ・伊藤富雄)

テクノロジーの進化によって、人々の働き方はどんどん変化してきましたノマドワークのように物理的にひとつの場所に留まらずに働くことなどの考え方・価値観が登場し、それに伴って新しいトレンドが次々に登場しています。日本最初のコワーキングスペース「カフーツ」主宰者で、世界中のコワーキングスペーストレンドをウォッチしている伊藤富雄さんが気になるテーマをピックアップします。

パンデミックでコミュニティを再認識した「Tropical Nomad」

コロナ禍で大きなダメージを負い、いくつものコワーキングスペースがクローズしてしまったバリ島。2023年3月に実際に足を運ぶ中で「観光客や外国人ノマドだけではなく、地元のワーカーのコミュニティとして機能していたら、あるいは存続できたかもしれない」という仮説を立てた。そんな中、紹介したいのが「Tropical Nomad」である。

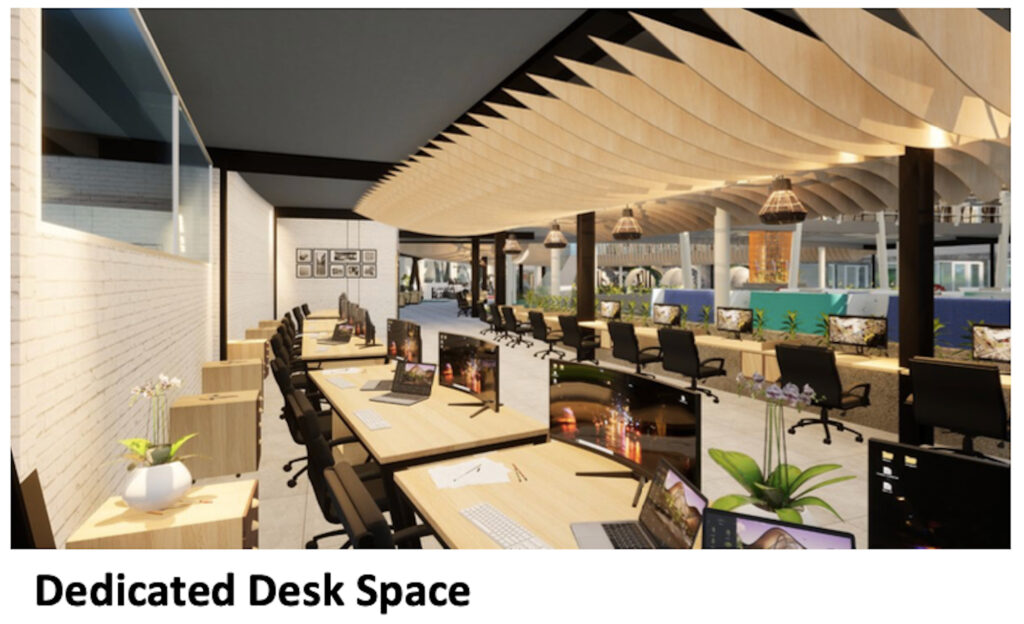

まず、Tropical Nomad のこれまでを振り返ろう。2018年の開業。チャングで初の専用デスクを提供する24時間営業のコワーキングスペースとして人気を集める。

共同創業者のICHI YAMADA氏(以下、ICHI氏)はその名の通り日本人だが、マレーシアに親子三世代で移住した後、オーストラリアで高校、大学を卒業し、シンガポールのIT企業で10年勤め、14年前にバリにやって来て飲食店など6つの事業を起ち上げたというユニークな経歴の持ち主だ。

「コワーキングは、スペースを作り、コミュニティを作る。そこに自分は惹かれた」とICHI氏は語る。

当時、トロピカルな環境で仕事をしたいという欧米人が大挙押し寄せてきて、以前、紹介したNomad Listでもバリのチャングが一位に選ばれるなど、まさにバリは大盛り上がりだった。「タイミングが良かった」とICHI氏は言う。

世界のデジタルノマドが集まるサイトはホスピタリティに満ちている テクノロジーとヒトが持ち寄る情報の力

だが、パンデミックがバリ島を襲い、2020年3月27日にインドネシア政府から帰国勧告が出るとデジタルノマドの大半が去ってしまう。

ただ、一部のメンバーがチャングに残った。せいぜい20〜30名しかいないので、電気代にも事欠く状況だったが、皆で協議した結果、スペースを存続させる道を選んだ。「この時に、我々はコミュニティをサポートしなければならないという使命感が生まれた」とICHI氏は振り返る。

バリのデジタルノマド・コミュニティの「安全な避難所」となり、これまでにのべ1000人のメンバーをサポートした。また、この時期、バリの遠隔地の村々に必要な食料や物資を提供する社会貢献プログラムも実施している。

一方、コロナの中で孤立していくメンバーも出てくる。彼らを一人にしないためにはじめたのが、毎週月曜日に配信するライブストリーミング「SpeakuP Monday」だった。ホストはイギリス人のRobert Ian Bonnick氏で、彼のネットワークからスピーカーを招いてディスカッションするという構成だ。コロナが落ち着いた現在はリアルイベントとして開催されるようになっている。

このイベントスペースは、2021年に増築したもので40〜70名が入れる。コミュニティをサポートする内容の企画であれば、無料で使用できる。イベントはメンバー以外も参加OKだ。

しかも、ライブ配信のテクニカルスタッフもすべてTropical Nomadで手配する。「コミュニティを立ち上げる人になるべくコストや負担をかけないようにすることが重要なんじゃないかなと考えている」(ICHI氏)。

このスペースは、イベントのない時にはワークスペースとしても利用できる。この可動性がコワーキングには大事なところ。その2階はプライベートオフィスになっている。

このスペースの設置後、さまざまなリアルイベントができるようになり、Tropical Nomadはより一層コミュニティにフォーカスするようになる。「そこからトロピカルノマドの新しい波が始まった」(ICHI氏)。

ちなみに、2021〜2022年にかけて、年間3000人がTropical Nomadを利用している。メンバーシップ利用者数は訪問時点で月間150名、通常200〜300名。売上のほぼ100%がメンバーシップ。

そのTropical Nomadが「コワーキング2.0」と称して、次のステップを踏みはじめている。

「知の再結合」を実現するTropical Nomadイノベーションセンター

これからのTropical Nomadの取り組みについても聞いてみた。まず、2024年6月にバリで起業するスタートアップをサポートするために、セセ地域の5500平米の広大な土地に「イノベーションセンター」を設立する。セセビーチからわずか400mのところで、手つかずの田園風景を眺めることができる、いかにもバリというロケーションだ。

1階にコワーキング、カフェ、バー、2階にプライベートオフィスを40室の他、ワークショップを開催できるオーディトリアムと300人収容のコンサートホールも設ける。このオーディトリアムの発想には、前述のイベントスペースでの経験が活かされている。

また、ワークスペースの脱炭素化や水の再利用、ソーラーパネルによる自家発電など、環境に配慮したスマートビルとしての要素も兼ね備えている。

同センターの目的は、バリを海外からのスタートアップのゲートウェイとして機能させ、インターナショナルな枠組みでさまざまな国からの若者たちが共に仕事をする機会を与えることだ。

実はここへ至るまでに、前述のプライベートオフィスの開設が伏線になっている。これまでは個人事業者であるデジタルノマドをサポートしてきたのだが、パンデミックのあいだに彼らは受託ではなくて自らビジネスをはじめた。

インドネシアで起業しはじめたスタートアップにスタッフが増えていく。ローカルスタッフだけではなく、海外からはリモートで参加するメンバーもいて、時々バリにやって来るからデスクが必要になる。「グループのリクエストは個人のノマドと全然違う」という気づきを得て、プライベートオフィスを作ることになった。

そうして、Tropical Nomadの次のテーマとして起案されたのが、スタートアップをサポートするために「イノベーションセンター」を設立し、スタートアップキャンパスを開講すること。いわば「Tropical Nomad2.0」だ。

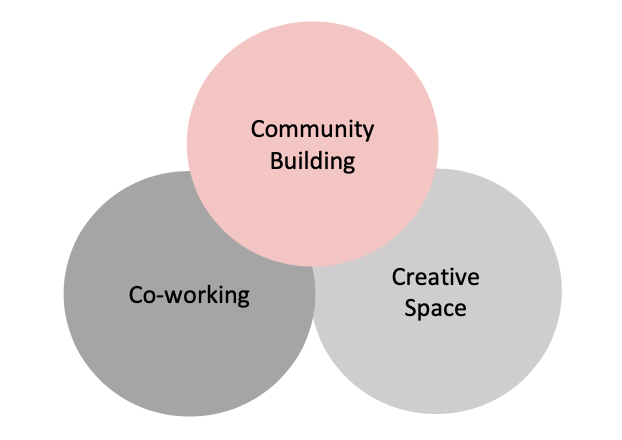

同センターのミッションは、クリエイター、スタートアップ、企業の三者を結びつけ、同じ志向性を持つ人々のコミュニティを構築することだ。これまでの経験から、コミュニテイがいかに重要かを弁えた上で、ビジネスモデルを以下の図で示している。

ここで言うコミュニティとは、必ずしも外国人(だけ)のコミュニティでない。

「インドネシアは貧富の差が激しい。ジャカルタで活躍しているスタートアップのファウンダーは恵まれているが、恵まれていない地方の子どもたちはどうなるのか。彼らにもサポートが必要だ。また、女性もエンパワーメントされるべきだと思う。ファウンダーとして、もしくはスキルタレントとして頑張ってほしい」(ICHI氏)

バリをゲートウェイとして、海外からのスタートアップを受け入れ、インドネシアのスタートアップ支援と共に、各都市の経済発展に関われるよう、「イノベーションセンター」でチームを組んでスタートアップを起ち上げる。そこには、ベネツィアが提唱する「知の再結合」と同じ思想が宿っている。

世界のワーケーションは次のフェーズに入っている 来てほしいのはデジタルノマド

同センターのコアバリューとして、以下の6つが挙げられている。

・Community(コミュニティ)

・Social Responsibility(社会的責任)

・Sustainability(持続可能性)

・Empowerment(エンパワーメント)

・Innovation(イノベーション)

・Diversity and Inclusivity(多様性と包括性)

2022年、インドネシアの経済成長率は3.7%から5.3%に引き上がった。なかでもバリ島は、平均以上の経済成長を遂げており、2022年11月に29万人の観光客、2022年12月には5,200人のデジタルノマドが訪れるなど、観光を主な収入源として8.1%(前年比)成長したと伝えられている。

一方でバリでは、かねてよりオーバーツーリズムによる環境破壊が大きな社会問題となっている。それに対してスタートアップから何らかのソリューションを見い出せないか、という想いが先のコアバリューに込められている。

また、「イノベーションセンター」では、以下のサービスをワンストップで提供する。

・ビジネスビザの申請

・永住権(KITAS)の申請

・大手銀行による法人向けバンキングサービス

・簿記、AP(買掛金)/AR(売掛金)処理、在庫管理

・採用、契約、給与計算

・法人・個人の税務相談・提出

・国際・国内知的財産権登録

このあたりも前述したベネツィアのVenywhereによく似ている。むしろ、ここまで万全な体制があってこそ、「知の再結合」を実現できると考えるのが妥当だろう。一過性の観光客扱いをしている限り、たとえデジタルノマドが長期に滞在したとしても、ローカルとリモートの融合は遂にはなしえないのではないだろうか。

そこがモヤモヤの原因だった。ローカルにあるコミュニティと外から来た者で構成されるコミュニティが別々にあるのではなく、ふたつがひとつにならなければ、少なくともローカルに利するものはない。

もっとはっきり言ってしまえば、ローカルが(それが国であろうと地域であろうと)真に誘致すべきなのは個人プレイヤーのデジタルノマドではなくて、チームでコトを起こす人だ。もちろん、デジタルノマドが訪れた先での出会いからパートナーとなり起業することも大いに有り得る、というか、ぼくはそれが日本の地方で起こることを期待している。

しかし、今回バリで見てきたように、インバウンドの延長線上にノマドをおいている限り、外国人だけのコミュニティになってしまい、「知の再結合」はどうも起こりそうにないように思える。それがもったいない。

日本の地方都市がお手本にすべきこと

ジャカルタのスタートアップ業界は活況を呈している。それは、国や政府、地方政府の支援のもと、コワーキングスペースが開設されている現状を見ても明らかだ。そう前置きした上で、ICHI氏はこう語った。

「バリでスタートアップを起こそうという発想を政府が持っていなかった。今、バリではVCやインキュベーターの存在はほぼゼロに近い。観光ビシネスがこちらの経済を回しているので、どうしてもそっちをサポートする。

だが、彼らには観光ビジネスの次の段階が見えていない。デジタルノマドやリモートワーカーは、仕事しながら長期滞在することを、我々は肌で感じて知っている。このマーケットはこれからどんどん大きくなっていく。

だから、我々はその受け皿を作らないといけない。またオーバーツーリズムに陥ってインフラが機能しない状況で行き場がなくなりパンクしそうだと、先が行き詰まってしまう。

民間である我々がその部分を押し上げないといけないと考えて、それで自分たちでスタートさせることにしたわけです」(ICHI氏)

行政が動かないのなら民間でやる、という気概は我々も見習いたいところだ。この「バリ」を日本の地方都市、ローカルの地名に置き換えても、同じことが言えると思う。今、日本の地方自治体はワーケーションという御旗のもと、観光客を誘致する感覚でリモートワーカー、もしくはデジタルノマドに接近しているが、それでは「外から来た人たちだけのコミュニティ」に閉じ込めてしまい、せっかくローカルに大きな経済効果を生むチャンスをみすみす棒に振ることになる。

今、日本はわずか2泊3日の旅程で、食事と宿泊とアクティビティと土産物で売上を上げることで満足している。しかし本来は、長期滞在して仕事もつつがなく遂行できる環境を整え、地元の人とつないでチームで起業する機会を与えるべきなのだ。それが「知の再結合」であり、まさしくTropical Nomadが実行しようとしていることだ。

これからは(いや、もうすでに)、自治体にも「起業家を支援する」というマインドが不可欠。それには、ローカルにあるダイヤモンドの原石を発掘し、磨き上げて新たな価値をつくる。そのために、外からもたらされた「知」を遠慮なく活用することだ。

その融合の場がコワーキングだ。コワーキングは単なる作業場ではない。人と人をつないでローカルに価値をもたらすエンジンだ。

ここへ来て、欧米の有名大学がこぞってバリを訪れ、さまざまなプログラムを始めようとしている。同センターではこれらの大学とも連携し、卒業生もしくはインターンシップをスタートアップに受け入れて起業家育成に活かすことも視野に入れて活動している。要するに、「人を育てる」ということに尽きる。

いずれは同センターから輩出されるスタートアップへの投資も検討しており、外部からも投資を募れるシステムにする予定だ。そこまでお膳立てしてくれると、世界中から起業家が集まる可能性は高いのではないだろうか。

日本の地方都市も、こういう発想の元、ワーケーションを企画するべきだと考える。しばらく、モヤモヤしていたけれども、Tropical Nomadの目指す未来像が解を与えてくれた。年度末に無理して行った甲斐があったというものだ。日本のローカルもぜひ、この事例をお手本にしてほしい。

企画・調査・執筆=伊藤富雄

編集=鬼頭佳代/ノオト