休む理由も申請も不要。「マインドフルフレックス制度」が育む社員の自己決定力(株式会社さくら事務所・大西倫加さん)

理由も許可も不要で、自由に休んでいい。不動産事業を営む株式会社さくら事務所が導入した「マインドフルフレックス」は、単なる福利厚生ではなく、社員一人ひとりの意志を尊重する大胆な制度です。同社の代表取締役社長・大西倫加さんの、持病と仕事を両立した経験から生まれたんだそう。

こういった自由な制度を導入したい、と考える企業は少なくありません。ただ実際には、「それで業績が上がるのか?」「労務管理はどうする?」といった不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。

さくら事務所は、一体どうやって「マインドフルフレックス」を成り立たせたのか。制度の始まりから実装に至るまでの変化や、運用上のリアルな工夫について、大西さんにお聞きしました。

大西倫加(おおにし・のりか)

さくら事務所/らくだ不動産株式会社 代表取締役社長 CEO。広告・マーケティング会社などを経て、2003年さくら事務所参画。同社で広報室を立ち上げ、マーケティングPR全般を担当。2013年1月に代表取締役就任。2018年、らくだ不動産株式会社を設立し、代表取締役社長就任。

家事・育児や介護だけでなく、趣味や遊びでも事前申請ナシで休める

「自由に働ける」と聞くと、リモートワークがしやすいIT業界を思い浮かべるのですが、さくら事務所は不動産の会社なんですよね。

大西

そうですね。個人向けに、第三者・中立な立場での不動産コンサルティングサービスを始めた会社です。

主力となる事業はホームインスペクション(住宅診断)で、専門家が住宅のコンディションや改修すべき箇所を洗い出してアドバイスします。

いわば不動産版「かかりつけのお医者さん」ですね。あと、グループ会社に「らくだ不動産」があります。

不動産の売買も手掛けているんですね。

大西

はい。現状、日本の不動産取引では、1つの不動産会社が売主と買主、両方の代理をするのが当たり前になっています。

でも、利害が全く違う双方を仲介すると「どちらの味方なんですか?」となってしまいますよね。結果、「こんなはずじゃなかった」という後悔やトラブルが起こりやすい。

そこで、私たちはどちらか片方だけを仲介し、利益を最大化するための合理的なアドバイスを行っています。

なるほど。

そんな会社が取り組まれている「マインドフルフレックス」とは、どういう制度なのでしょうか?

大西

「マインドフルネス」と「フルフレックス」を組み合わせた、当社オリジナルの造語です。

フルフレックスなので、コアタイムなしでいつ、どこからでも働けます。家事・育児や介護、趣味、学び、遊びなど、理由を問わずに休んだり一時的に仕事を離れたりできます。

大きな特徴は、休むときにいちいち申請しなくていいことです。

一般的には事前に上長への休みの申請や承認が必要ですが、それがいらないんですか?

大西

はい。チームで動いているので、もちろんメンバーに勤務時間や行動の共有は必要です。

ただ休める状況が整っていれば、「ちょっと体調不良で抜けます」といったことも可能です。

勤務状況はITツールで共有・管理しているんですか?

大西

Slackの中に各チームのチャンネルがあり、そこで「○時から×時まで不在にします」といった情報を可視化し合っています。

もちろん、労働基準法上の総労働時間を管理するための打刻は行っています。ただ、「会社に何時間いたか?」といった管理をしているメンバーは誰もいません。

なるほど。ちょっと抜けたりできるのはいいですよね。不在の分は、週40時間の中で調整するようなイメージですか?

大西

そうですね。1週間の中で自分で調整し、最終的に月間の総労働時間の帳尻を合わせていきます。

もし不具合が生じたら、半期に一度行う1on1の中で、チームで解決する方法を模索しています。

一部のメンバーにしわ寄せがいかないよう、チームでカバーし合う環境を作った

この「マインドフルフレックス」という制度は、いつごろ、どういうきっかけで生まれたのでしょうか?

大西

思いついたのは、15年くらい前です。私がまだ広報担当だった時に重い持病を発症しました。病院での検査の結果、「すぐ仕事を辞めた方がいい」と言われたんです。

けれど、体調には波があり、悪い時もあれば良い時もありました。そこで、「定時や出社という概念に縛られさえしなければ、緩やかに仕事を続けていけるのでは?」と考えたんです。

それで、「もっと柔軟な働き方にしたい」と打診し、了承を得たわけですね。

大西

はい。その後、私自身が役員になり、人事や制度の構築を任されるようになった頃、メンバーの1人から「可能であれば、出産しても働き続けたい」という話がありました。

当時は男性の社員ばかりで、平均年齢も高い会社でした。そのため、「産休や育休の後に時短で復帰する」「仕事内容を変える」といった状況に対して、望ましくないという暗黙の空気が社内にまだまだ漂っていたんです。

なるほど。

大西

でも、優秀なメンバーが「続けたい」と思っているのに続けられない状況なのは、会社にとっても合理的ではないと思っていて。

いい機会だから「私がやらせてもらってきた柔軟な働き方を制度化して、全員がフレックスな働き方ができるようにしたい」と思ったんです。

とはいえ、急な変化だと反発もありそうですね。

大西

不動産業界って、80歳の社長も珍しくないし、40代男性でも「若手」なんですよね。

2013年1月に代表取締役に就任したんですが、当時の私は不動産関係の資格も経験値もなくて、さらに女性。社内からも強い反発がありました。

そういう状況も相まって、マインドフルフレックス制度についても「管理者の責任放棄ではないか?」「それで仕事が回るのか?」という意見をたくさんもらいましたね。

そういう意見に対して、どう対応していったんですか?

大西

私がかつて働いていた会社では、女性が多く活躍していました。しかし当時は、その会社でも育休を取得して時短で戻ってくる女性社員への反発が大きくて。

その背景には2つの問題がありました。まずは、残っているメンバーにしわ寄せがいくという仕組みの問題。そして、休みを取る理由が育児に限定されているため、子どもがいないメンバーは休めず、不公平感が強くなるということです。

逆に、その問題さえ解決すれば、全員が働きやすくなるという仮説を持っていました。なので、「休む理由を問わない」というのは絶対に決めていたんです。

なるほど。

大西

遊びなら×、学びなら△、育児なら○……これって優劣ですよね。でも優劣をつけなければ、全員が使いたい時に使えるので、不公平感が生まれません。

あとは、一部のメンバーにしわ寄せがいきにくいように、できる限り仕組みやチームでカバーしあう環境を作りました。そうやって、徐々に分かってくれるメンバーが増えていきました。

採用基準を「人柄やカルチャー重視」に切り替えた

ほかに工夫した点はありますか?

大西

制度導入後は、採用活動でも、「こういう働き方が当たり前です」と説明していました。

採用基準として、「仲間にリスペクトや共感を持ち、助け合うことを大事にできる人か?」「自分自身が痛みや挫折を乗り越えていて、だからこそ優しさを持っているような人か?」といった、人物やカルチャー重視の方向に切り替えました。

スキルや経験ではないんですね。

大西

もちろんそれも大事です。

でも、当時はカルチャーを真逆に方向転換する必要があったんです。それで、徐々に会社も変わっていきました。

社内に浸透したとしても、社外や取引先に理解されづらいのでは? トラブルなどはなかったのでしょうか?

大西

当社はD2C(Direct to Consumer/企業が直接、消費者に商品・サービスを販売するビジネスモデル)の業態で、不動産のご相談をお受けするので土日祝日も営業しています。なので、実はマインドフルフレックスを抜きにして、週7日をシフトで回しているんですよね。

お客様にご迷惑をおかけしないよう、業務や連絡事項の可視化、チーム体制、マニュアルの整備などコツコツと作っていました。なので、社外への大きな混乱はなかったですね。

事業の性質上、事前にチームで助け合う体制が整っていた、と。

大西

そうですね。

むしろマインドフルフレックスによって、コアタイム外の朝や夜に対応できるなど、柔軟度が上がるメリットの方が大きかったですね。

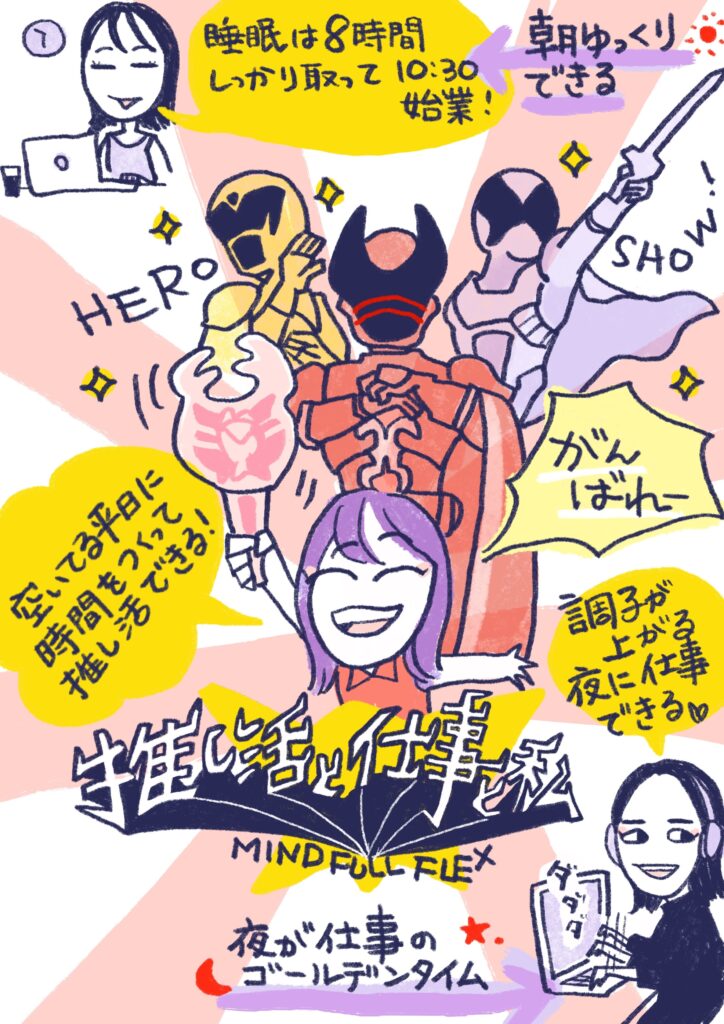

推し活、生理で一時離脱……。マインドフルフレックスのリアルな使い方

現在、マインドフルフレックスは具体的にどのように使われているのでしょうか?

大西

一番多いのは、ご家族のためですね。お子さんの病気で保育園にお迎えに行く、病院に連れていく、とか。家族にはペットも含まれます。

あとは推し活。理由は問わないので休むときには聞きませんが、後日「○○のライブに行ってきた」と話してくれると嬉しいですね。「そうやって使っていいんだ」とみんな真似してくれるので。

たとえ「推し活」でも堂々と休めるんですね。

大西

そうですね。女性の場合は、生理がつらい時に一時的に離脱して、3時間ぐらい寝てご飯を食べて、少し落ち着いた夜に再稼働する、とか。

そういう対応を自律的に行ってくれると、結果として生産性が上がるので、会社としてもありがたいです。

良い影響も出ているんですね。

大西

圧倒的にポジティブな影響が大きいですね。たとえば、「本当は子どもを迎えに行かなきゃいけないのに休めないから、また妻と喧嘩した」という状況は、どうしても気がかりですよね。

そういう時にさっと対応することで、逆に仕事に集中できて生産性があがり、成果につながっています。

大西

もちろん、自分で調整するのはハードな面もあります。

でも、「働き方が合わない」という理由で辞めていくメンバーはほとんどいません。

優秀な人材が辞めないというのは、会社にとっても大きな資産ですよね。

大西

いま役員をやっているメンバーも、共働きでお子さんを2人育てていて、「この働き方じゃないと、とてもじゃないけど続かない」と、マインドフルフレックス制度の意義を感じてくれています。

採用面でも、「この制度があるから働きたい」と言ってくださる方も多くて。いま採用活動に労力やコストがかかる時代ですが、当社はおかげさまで良い方に巡り合えていますね。

経営者の意志と、「縁の下の力持ち」をチームで評価する仕組み

逆に、マイナス面はないのでしょうか?

大西

労働契約には負荷がかかっていますね。半年に1回の1on1で、個別に契約の切り替えや更新をきめ細やかにやっているので。

新しい方を採用するときも、「どんな働き方をしたいですか?」と質問するところから始まります。契約期間や報酬体系もそれぞれ異なるので、細かく個別に詰めていく必要があります。

個別に労働契約をカスタマイズする……。それは大変そうですね。

大西

マインドフルフレックスは、「会社という器に人が合わせる」という旧来型の働き方ではなく、「個人の生き方に合わせて、会社という器が形を変える」というコンセプトなんです。

もちろんすべてを受け入れられるとは限りませんが、それも含めて話し合います。たとえば、「夫が転勤になる」という場合も辞めるありきではなく、「働き続けるならどういう選択肢があるか?」という話をするので、とにかく労力はかかります。

いろんなケースがあるんですね。

大西

マインドフルフレックスは「自由」ではなく、「自律」の制度だと思っていて。

この制度の中で心地よく働いているメンバーには、高い自律性が求められます。

セルフマネジメント的な要素がありそうですね。

大西

なかには、「会社で個性を出したり自分で考えて決めたりする=やってはいけないこと」という考え方の癖がついている人もいるんですよね。

ですが、当社では年次や職能にかかわらず、当事者意識を持って発言したり、自分自身の考えをまとめたりすることを求めています。

そうじゃないと、マインドフルフレックスは成り立たないですね。

大西

いろんなことを自分で決めて取り組んでいける、それは厳しくもあるけど楽しいことです。

その姿勢によって、仕事だけでなく人生を変えられるんだ、という気付きにつながればいいなと思っています。

前職は9~18時の固定でオフィスへの出社が必須、毎日ダッシュで保育園のお迎えに行くような、時間に追われる生活でした。そういった制約からフルパワーで働けず、「きっと能力が低いからこの立場、この給料なのだろう」と自己評価を下げてしまっていました。

また、子どもの病気で休むときなど、自分でコントロールできないことで謝らなければならないのが精神的に辛かったですね。

でも今は、出社とリモートワークを自由に選択可能だし、スケジュールも自己管理できます。急な休みによる謝罪のストレスがなくなったことが、精神的な安定につながり、自分を卑下するような落ち込みも減りました。

仕事とプライベートの垣根なく、すべて自分次第でコントロールできるようになったことで、人生の主体性を強く感じています。夫とも理想的な役割分担が実現できていますね。

さくら事務所グループ SNS動画担当マネージャー

中山夏美さん

マインドフルフレックスのような制度を導入したいと考えながらも、「本当にうまくいくのか?」と悩んでいる人は多いかもしれません。

何かアドバイスはありますか?

大西

こういう制度って、経営者の意志1つだと思うんですよね。なぜこれが必要なのかという背景を示し続けること。多少の課題があってもブレず、やると決める意志が絶対に大事です。

あと、労働時間や働き方という評価軸ではなく、あくまで「成果や自律性、当事者意識、チーム全体を成功に導いたか?」といった項目を評価する制度や仕組みを作ることも大事だと思っています。

長時間働いている人を評価しがちですが、そうではない、と。

大西

ゴールを決めた人だけが評価される仕組みだと、こういう制度は崩れていくと思っているので。「縁の下の力持ち」的な人をきちんとチームで評価する基準を持っておくことが必要です。

あとは、小さく部分的に試してみて、形になりそうなものを制度化する、とか。最初から失敗やハレーションを織り込んでおき、小さく始めることが大切ですね。

【編集後記】

休むときに承認がいらない。いちいち申請をしなくても良いという、思い切った制度設計に、まず純粋に驚かされました。印象的だったのは「大切な仲間と長く働きたい」「長く勤めてもらいたい」という情緒的な思いだけでなく、人材確保や生産性向上の観点からも、マインドフルフレックス制度は合理的に必要なものだというお話でした。

いま、個人の自由な働き方が推奨される一方で、管理や評価の仕組みに課題を感じている企業も少なくありません。そんな中で、社員一人ひとりの「ありたい働き方」に合わせて、会社のあり方そのものを柔軟に変えていく。そして、自律を支える制度としてそれを形にしているさくら事務所さんの姿勢に、心から共感しました。(株式会社オカムラ WORK MILL 編集員 / Sea コミュニティマネージャー 宮野 玖瑠実)

2025年8月取材

取材・執筆:村中貴士

撮影:品田裕美

編集:鬼頭佳代(ノオト)