目指すは、ものづくりを軸とした“ファクトリーツーリズム”という観光の仕組み。職人の技術を資源に東かがわ市で生まれた「CRASSO」への思いとは(後編)

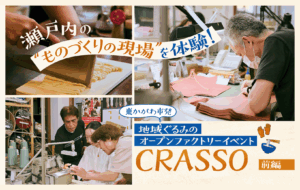

普段はなかなか見る機会の少ない“ものづくりの現場”。さまざまな業種の工場を同じタイミングで開放し、瀬戸内の地域を巡るオープンファクトリーイベントとして注目を集めているのが「CRASSO(クラッソ)」です。

2023年6月に香川県の東かがわ市からスタートした「CRASSO」は、回を重ねるごとに規模が拡大。2025年8月に開催される「CRASSO2025」では、小豆島をはじめ、高松市・三木町、さぬき市など、大きくエリアを広げる予定です。

ただの工場見学に留まらず、それを軸とした観光の仕組みを実現したい――。そんな思いが秘められた「CRASSO」は、地域内外の企業や訪問者を巻き込んだイベントに成長。

この取り組みは、どのようにして始まったのでしょうか。「CRASSO」の事務局長である田中英城さん、実行委員長である田中克紀さんに、立ち上げのきっかけをはじめ、現在の課題や今後の展望などをお聞きしました。

自分たちの意志と行動で、衰退に「待った!」をかける

田中さんたちはご兄弟で「CRASSO」の立ち上げから関わっているとお聞きしました。まずは、お二人のお仕事から教えていただけますでしょうか。

英城

東かがわ市にあるタナカ印刷株式会社の代表取締役を務めている弟の英城です。

当社は1906年の創業で、2025年で119年の歴史があります。2015年に私が5代目を継いだのですが、実は兄が4代目なんです。

克紀

兄の克紀です。現在、私は東京を拠点に、国内外でビジネスコーディネートを行う株式会社バリューアップシステムズという会社を経営しています。

お二人とも企業の経営者なのですね。最初の「CRASSO」開催は2023年6月でしたが、きっかけは何だったのでしょう。

英城

全国各地で深刻な人口減少が社会問題となっていますが、私たちが暮らす東かがわ市も2040年には2万人を切ると予想されており、地域の活力がなくなりつつある現状がありました。

克紀

帰省の度、商店街ではシャッターが降りたままの店が増えていたほか、同級生が廃業という話も耳にしていました。地域の未来に不安があったのは確かですね。

英城

私自身も気にはなっていたものの、一企業や一個人の努力でどうにかできる問題ではありません。時代の流れだから仕方ないか……とあきらめていたんです。

その考え方が変わったのは2022年でした。東かがわ市の上村一郎市長の「地域づくりは行政だけでできるものではない」という言葉に感銘を受けて。自分たちにもできることがあるんじゃないかと思うようになったんです。

なるほど。そこから地域を元気にするためのアクションを起こす方向へと舵を切ったのですか?

英城

そうですね。ちょうどコロナ禍の出口が見え始めていた時期で、香川県中小企業家同友会東讃支部でも「これから何ができるだろう?」と考える機会があって。地域の未来へ向けた発表をする担当になったんです。

そこで大きなヒントになったのは、地元メーカーがコロナ禍を乗り越えるために始まった「セトウチメーカーズ」。江本手袋株式会社など、地元の繊維メーカー8社で結成した職人集団です。

今回、江本手袋株式会社さんで見学と体験をして、職人さんたちの高い技術に感銘を受けました!

英城

そうですよね。私自身「セトウチメーカーズ」で手袋などの工場見学をお手伝いするまで、恥ずかしながら熟練の職人たちの素晴らしさを理解できていませんでした。

でも、実際に間近で見てみたら、感動するくらいすごいんですよ。

生地を裁断して縫製する「縫い手袋」は、本当に高度な技術でつくられていますものね。

英城

その感動を一般のお客さまに届けることができたら、大きな変化が生まれるんじゃないだろうか。地場産業に活気も出てくるし、地域のファンも増えるはず。人口減少のマイナスを打ち消す動きになると考えました。

地域を盛り上げるきっかけは、すでに地域の中にあった、と。

英城

そのアイデアを仲間に話したところ「それだ!」と賛成していただいて。2人で、ああでもない、こうでもないと話し合いながら、当初の思いつきを具体的な形にしていったんです。

ギリギリまで準備した発表は、多くの方に関心を持っていただきました。行政サイドにも聞いていただいた結果、東かがわ市と連携する未来も見えてきて。このときのアイデアが「CRASSO」の原型になったんです。

地域をまるごと楽しむ新たな観光の仕組みを提案したい

「CRASSO」というネーミングも秀逸だと思います。口に出したときの響きも綺麗ですし、何よりも覚えやすい。

英城

克紀

ガラス工芸で有名なヴェネチアのイメージがあったんですよ(笑)。ものづくりに取り組む職人の技術に光を当てた地域づくりを瀬戸内でもやりたいと思って。

克紀さんは、英城さんから「CRASSO」の構想を聞いて、どのような印象を持ちましたか?

克紀

可能性はありそうだと感じました。最初、頭に浮かんだのは、子ども向け職業体験テーマパークのキッザニアのイメージ。

でも、地域の現状を考えると、さすがに同じようなものは難しい。となれば、工場そのものを楽しんでもらうべきだろうと

なるほど。

克紀

ただ、東京などいろいろなところで、工場見学や体験は実施されています。単なる“オープンファクトリー”の開催だけを頑張っても、おそらく弟が望むような結果は出せないだろうと考えていました。

英城

そうですね。構想段階で中心メンバーである田部さんや兄と話しているときから、工場見学と体験だけでは限界があるのは見えていました。“工場”だけにこだわると、ものづくりの会社しか関わることができません。

そうなると、ものづくりだけに限定するのはもったいないですよね。

英城

わかりやすさを優先して“オープンファクトリーイベント”と銘打っていますが、「CRASSO」の本質はそこを軸とした観光の仕組みづくり。つまり、“ファクトリーツーリズム”という新しい地域の楽しみ方の提案なんです。

地場産業の工場見学や体験に、宿泊・飲食・交通といった観光の要素を組み合わせる。地域を巡るスキームが構築できれば、さまざまな業種の方が協業できるはずです。

ただ、思いついた割にはなかなか道筋が見えなくて。

発想としては面白そうだし、可能性もある。でも、進めていく方法がわからない……。アイデアからアクションへの橋渡しが問題だったのですね。

英城

はい。いろいろ悩んでいたときに、田部さんの知人の方から「福井県鯖江市で開催されるイベントが参考になりそうだ」という話をお聞きして。実際に皆で行ってみたんです。それが「RENEW(リニュー)」でした。

鯖江を舞台とする日本最大級の産業イベントですよね。体験してみていかがでしたか?

英城

“見て、知って、体験する”というキャッチフレーズがぴったりのイベントで、すごく楽しかったんです。小さな工場をいくつも回って、職人さんと話をして……。眼鏡の有名な産地である鯖江の魅力がよくわかりました。

「CRASSO」を実現するためのお手本になったんですね。

英城

その後で「RENEW」の仕掛け人であるTSUGIの新山直広さんをお呼びして勉強会もしました。これらの経験を通じて皆のイメージが固まっていった気がします。

そこで気づいたのは、特別な何かを用意する必要はないんということ。熟練の職人さんたちが普段どおりの仕事をするだけで、それがエンターテインメントになる。「自分たちが目指しているものは間違っていないんだ!」と勇気をいただきました。

TSUGIの新山さんといえば、京都の大学を卒業後に鯖江へ移住された方ですものね。“外の目”を生かして地元の活性化に取り組む一面がある気がします。

英城

実は兄に実行委員長をお願いしたのは、そういう“外の目”を持っているからなんですよ。地元の人間だけの組織では、どうしても考え方が内向きになってしまいがち。それでは未来に向けた発想が生まれにくいんです。

克紀

しがらみに縛られず、フラットな立場から判断を下していくメンバーは必要ですね。場合によっては、地域の関係性を飛び越えなければ実現できないものもありますから。そこは役割を分担できていると思います。

ファクトリーツーリズムという地域の楽しみ方は、まだまだ概念として伝わりにくいんです。わかってもらうには、やはり体験してもらうのが一番。地域のファンをつくるきっかけをどんどん提供していきたいですね。

瀬戸内・四国を訪れる理由の一つに「CRASSO」を

2023年、2024年は年に2回ずつ開催されてきた「CRASSO」ですが、主催者であるお二人から見て、地域に何か変化の芽は見られましたか?

英城

オープンファクトリーの効果だと思うんですが、さまざまな企業の社員さんが、自信を持って生き生きと自分の仕事について語る姿が増えてきました。そうすると、彼らの所属する会社そのものが変わっていきます。

外に自分の技術を見せることで、自信がつくのかもしれませんね。

英城

面白いのは、同業他社の職人同士の交流が生まれたことです。互いに工場を見学したり、技術を学び合ったり。

地域に元気な会社が出てくると、遠巻きに見ていた企業も「CRASSO」に興味を持つようになるんですよ。周辺のエリアからも注目されるなど、一歩ずつではありますが、良い方向へと進んでいる手応えを感じています。

克紀

「CRASSO」の開催期間中は、東京や京阪神から大企業の方々も訪れるため、商談につながっていく展開もありました。これは単独の会社見学や体験ではありえないスケールメリットだと考えています。

英城

会社見学や体験を通じてファンになっていただくこと。地域で見聞きしたものを周囲の人々へ語っていただくこと。それが結果的に関係人口の輪を広げていく道筋になるのではないでしょうか。

また、地域の小学校や中学校からも多くの子どもたちが参加してくれています。目をキラキラさせて職人さんの仕事ぶりに夢中になる光景を見るだけで、地域の未来のためになっているのかなとも思いますね。

なるほど。「CRASSO」の開催により、地域のいろいろなところに、少しずつ新たな動きが生まれているのですね。

一方、回を重ねて見えてきた課題には、どのような点が挙げられるでしょう。

英城

一番の課題は、ファクトリーツーリズムという本質を考えたときに、受け皿が整備できていない点ですね。これからは、宿泊・飲食・交通といった地域を巡るための要素を組み合わせなければなりません。

たとえば、どのように組み合わせていくのでしょうか?

英城

飲食の面でいえば、「CRASSO」に出展いただいている東かがわマルタツ手打ちうどんが最適なモデルケースです。地域の“食”を楽しんでもらう新しい取り組みとして、ほかの飲食店からも注目を集めつつあります。

英城

また、ホテルや旅館が少ない問題に関しては、2025年8月7〜11日までの5日間、Airbnbにご協力いただき、東かがわ市で「イベントホームステイ」を実施する予定です。

地域の方々の家に宿泊することで、新たな交流から思いがけない魅力の発見につながるかもしれませんね。

克紀

そうですね。ただ、宿泊・飲食・交通、すべての面において、まだ「CRASSO」は始まったばかり。今後はどの方面も充実させていきたいと考えています。

特に大切なのはエリアの拡大。開催を重ねるごとに三木町、高松市、そして小豆島とエリアが拡大しましたが、将来的には四国全体に広げていきたくて。

何をするにせよ、一つの市町村、一つの県だけで展開するのは限界があります。複数の魅力あるエリアを巡るスキームができれば、それがもっとも面白いと思うんです。

出展者が増えてくると、理念の共有が大変になるのではと思いますが、そのあたりはいかがでしょう。

英城

機会があるごとにしつこく説明するようにしています。あくまでも私たちが目指しているのは、オープンファクトリーを軸とした観光の仕組みづくり。それは地域の活性化や持続的発展のためなんです。

克紀

そこだけは守っていただくべき大切なところですね。後は自由に楽しんでやってもらっています。

工場見学や体験の内容も、各社それぞれに工夫を凝らしていますし、特色が出ているのではないでしょうか。

英城

地域の衰退がきっかけでしたが、今は私が一番「CRASSO」を楽しんでいるかもしれません(笑)。

旗振り役が楽しんでいるのは、とても重要なポイントだと思います(笑)。最後に読者の方々へメッセージをお願いします。

英城

旅をする理由はいろいろあると思います。それは風景かもしれないし、食事かもしれない。名所・旧跡の場合もあるでしょう。瀬戸内・四国を訪れる理由の一つが「CRASSO」になれば嬉しいですね。

克紀

優れたものづくりに光を当てることで、それらをつくる職人が誇りを持ち、地域が活気づいていく。ファクトリーツーリズムという仕組みが、新しいつながりを生むと思いますので、まずは足を運んでみてください。

2025年6月取材

取材・執筆=重藤貴志[Signature]

写真=ささゆり

編集=桒田萌(ノオト)