このまちで会ってほしい人がいる。彫刻のまち・井波で宿「Bed and Craft」を開いた理由(山川智嗣さん・前編)

職人の手ほどきを受けながら伝統文化に触れられる宿「Bed and Craft」。工房に足を運び、実際の道具や工程を体験する、そんな贅沢な非日常を味わいたい人が増えているといいます。

この宿がある富山県南砺市の井波は、約8000人が暮らす地域。木彫りや漆塗りなどを手がける職人が現役で活躍し、工房が120軒ほどあるものづくりの文化と技術が息づくまちです。

そんな井波で、2016年に「Bed and Craft」を開業したのが山川智嗣さん。お話を伺うと、伝統文化の継承と地方創生を両立するヒントが見えてきました。

山川智嗣(やまかわ・ともつぐ)

富山県生まれ。明治大学理工学部建築学科卒業。日本一の木彫刻のまち富山県南砺市井波にて「お抱え職人文化を再興する」をコンセプトに、ものづくり職人と新たな価値を創造するクリエイティブ集団・コラレアルチザンジャパンを運営。日本初の職人に弟子入りできる宿「Bed and Craft」は、2024年ミシュランキー「セレクテッド」に認定。「世界を動かす45歳以下のカルチャープレナー(文化起業家)30組」(Forbes Japan)に選出。ジャパンツーリズムアワード観光庁長官賞、グッドデザイン賞(岩佐十良審査員特別賞)など受賞。

ものづくりでゼロイチを実現するため富山にUターン

今日は、「Bed and Craft」にお招きいただきました。どこを見てもこだわりを感じる設えに、気持ちが引き締まりますね。

山川

井波を中心に、富山の職人さんが手がけた作品で揃えています。この空間に合わせて特注で制作をお願いしたものも多いです。

素敵です。山川さんは、どのような経緯で富山に戻ってくることになったのですか?

山川

私は富山市婦中町出身で、東京の大学を卒業後、カナダ留学や上海での仕事を経て、2016年5月にものづくりへの興味から南砺市井波に移住しました。

当初は、上海と2拠点を行き来しながら、徐々に事業を展開していきました。

本業が建築家ということもあり、当時はゼロから1を生み出せる環境を探していたんです。そんなとき、職人が集う地域として井波が頭に浮かびました。

山川

井波が木彫刻のまちになったのは、戦国時代に火災で消失した古刹・瑞泉寺を再建させるために派遣された京都から宮大工が、地元の大工にその技を伝えたのが始まりなんです。

その技術は磨かれながら受け継がれ、今も寺院の装飾や彫刻、住宅の欄間、祭りに使われる道具の制作などにも井波の木彫り職人は関わっています。

世界の大都市を渡り歩いて、あえて井波を選んだのですね。

山川

東京には知り合いも多く、何かを始めるには恵まれた環境でした。けれど、大量生産・大量消費が主流の都市でものづくりに取り組むイメージがなかなか湧かなかったんです。

たとえば、工場に発注する場合、最低ロット数がすごい数になりますし、大手メーカーに「照明を1つだけ作ってください」と頼んでも、まず無理ですよね。

このまちを訪れる人をもてなすために。全ては自宅の2階から始まった

井波で暮らし始めてすぐ、宿の運営を始めたのですか?

山川

いえ。よく「最初から壮大な事業計画があったのでは?」と聞かれるのですが、まったくそんなことはなくて。

最初は、ただ好きな井波で暮らして、仕事をしていただけだったんです。

「Bed and Craft」の一号棟は、もともと山川さんのご自宅だったそうですね。

山川

当時、私たち夫婦と上海から連れて帰った猫も一緒に住めるペット可のアパートを探したのですが、まったく見つからず。「もう一軒家を借りるしかないな」と思い、物件を探していたところ、この建物に出会いました。

貸してもらえないかと尋ねると、「買ってくれ」と言われて、とても驚きましたね。

実際に、購入されたのですか?

山川

はい。出身地でもなく知り合いもいない土地だったので不安もありましたが……。「これも何かの縁かな」と、思い切って購入を決めました。

この建物で暮らしはじめると、海外の友人など多くの人が遊びに来てくれて。

山川

そのうち、来てくれる人をきちんとお迎えできる場所にしたいと思うようになりました。

約200㎡の広い建物なので、1階は自分たちの住まいとして使い、2階をリノベーションしてパブリックな空間として開放することにしました。

山川

ちょうどその頃は、日本で民泊が話題になりはじめて。ただ、単なる民泊ではなく、訪れた人がこのまちの魅力を感じてもらえる場所にしたいと考えましたね。

職人の技術から人間性までを感じてほしい

「Bed and Craft」の一番の特徴である「職人に弟子入りできる宿」というコンセプトについて教えてください。

山川

木彫刻家・田中孝明さん、漆芸家・田中早苗さんというご夫婦との出会いが大きなきっかけです。

おふたりの人間性に強く惹かれ、「このまちに来る人にもぜひ会ってほしい」と思ったんです。

職人への弟子入り体験や、建物のデザインをされているご夫婦ですね。どのように協業していくことになったのでしょうか。

山川

話を聞いてみると、たまに個展やワークショップを開催しているそうで。それなら「ぜひ、うちでも」とお願いしたところ、快く引き受けてくれました。

そこから、弟子入り体験をきっかけに田中さんご夫婦に会いに来てもらえる宿泊プランが決まり、自然と「職人に弟子入りできる宿」というコンセプトが固まった感じですね。

たったひと組のご夫婦との出会いからコンセプトが生まれたんですね……!

山川

本当に「人」がベースなんですよね。

井波のまちを歩いてみるとわかるのですが、看板を出していないところを含めて工房は120軒ほどあります。

でも、真剣に作業している職人さんたちに、観光客からはなかなか声をかけづらいんです。

確かに、ハードルが高いですね。

山川

本当にその通りで。「何を作っているんですか?」と気軽に聞ける雰囲気ではないですからね。

すごい技術だと思っても、どうしても「黙って見ていよう……」となってしまう。交流が生まれにくいことをもったいなく感じていました。

声をかけにくい気持ち、わかります……。

山川

でも、実際にものづくりを体験すれば、自然に職人と会話が生まれる。この発想が、今の「Bed and Craft」の原点です。

一般的な体験型の観光は、1人の先生に対して30人以上の生徒がいることが多いですよね。ゆっくり話せないまま、「楽しかった」だけで終わってしまうと記憶に残りませんし、「また行きたい」とは思えません。

そのため、「Bed and Craft」は少人数制で、本当に作品を作っている工房を訪ね、職人と直接話しながら手ほどきを受けてもらうことにしました。

山川

そもそも彼らは私たちとはまったく違う人生を歩んでいて、彫刻師という職業に就いていること自体が興味深いですよね。

このコンセプトは、すぐにお客さんに受け入れてもらえましたか?

山川

最初は、仕事にも慣れて経済的余裕ができてきた20〜30代の女性がいらっしゃることを想定していました。

でも、実際に来てくれたのは外国人のお客さんたちでした。ちょうどインバウンドブームで、東京や大阪の観光地ではなく、「ここにしかない」というものを求める人たちがいたんです。

外国人のお客さんの反応はどのようなものでしたか?

山川

今でもよく覚えているんですが、宿泊者第一号はカナダ人の方には、「こんな場所で宿をやるなんて気が狂ってる」と言われて(笑)。田舎すぎる、と思ったんでしょうね。

でも、それを逆に面白いと感じてくれる方からは、「日本のジュエル(=宝石)を見つけた」と言っていただいたり。

今はどうですか?

山川

最近は傾向が変わってきて。井波は、どちらかというと渋い雰囲気がありますよね。コロナ前は、わざわざお金を払って田舎に来る人は少なくて。旅行といえば、箱根のような観光地にある少しゴージャスな宿に人が集まる傾向がありました。

でも、今はおいしい食事や気持ちいいお風呂だけでなく、「ここでしかできない体験」を求める人が増えています。そうした流れもあって、女性のお客様も少しずつ増えていると感じています。

職人技の設えをひとりじめできる、1日1組限定の宿

宿のコンセプトやデザインはどう決めるのでしょうか?

山川

現在は、7つの建物を運営しており、「一棟一職人」をコンセプトにデザインしています。

たとえば、「Bed and Craft」の原点とも言える田中さんが手がけた「TATEGU-YA」は、木々が香る井波らしい空間に仕上がっています。

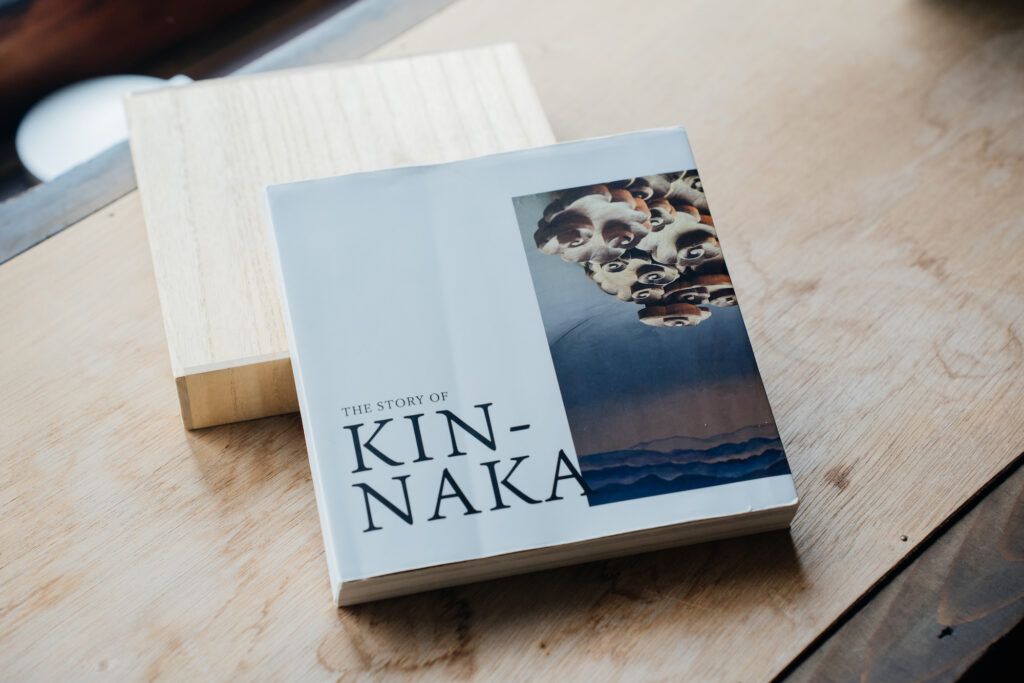

「KIN-NAKA」を手がけたのは、彫刻家・前川大地さん。たくさんの作品がありますが、吹き抜けのシャンデリアは圧巻です。

山川

「KIN-NAKA」の隣にある「MITU」は、ご夫婦での旅でも人気の宿です。

山川

この部屋は、陶芸家・前川わとさんの作品を置いています。陶芸家さんなので、器はもちろん、装飾なども見所です。

すべてのお部屋に泊まってみたくなりますね……!

山川

実際、リピーターの方も多いですよ。記念日やプロポーズのために再訪される方もいらっしゃいます。

本質的な美しさがある場所なので、大人の記念旅行にぴったりなのかもしれません。

宿泊された方は、どのような感想を持たれるのでしょうか?

山川

「彫刻や陶芸作品の中で共に暮らすの、意外にいいかも」と気づいてもらえることが多いです。

滞在をきっかけに「これからお店を開く予定があるので、ぜひこの方の作品でデコレーションをお願いしたい」という依頼をいただくなど、すばらしいご縁が広がっています。

まちと宿を体感し、ファンになってもらう

宿泊の中で、実際に職人に弟子入りできるタイミングはいつですか?

山川

一泊二日の場合、宿泊した翌朝の10〜12時半までの間に木彫のスプーンや漆の箸作りのワークショップを体験していただきます。

山川

宿と工房は徒歩で行ける範囲。移動の間にも、まちの雰囲気も感じられますよ。

素朴な疑問なのですが、たった1回の体験で、そこまで職人の世界の魅力を感じられるものでしょうか?

山川

3時間の中で、技術はもちろん、職人の生活や考え方についても深く話をします。参加者から何を質問してもらっても構いません。

ですから、かなり親しくなりますし、リピーターの中には、親戚のような関係になった方もいるほどです。

そんなに!

山川

はい。以前宿泊したカップルが、結婚して子どもが生まれた際、子ども用のベビースプーンを作りに来てくれたり、妻の誕生日に旦那さんがサプライズで夫婦箸を作りに来てくれたりしました。

一度来て気に入って、大切なタイミングで泊まりに来てくれる方がいるんですね。

山川

はい、ラウンジに併設の木屑を使った燻製を中心とした創作イタリアンレストラン「nomi」や客室で、プロポーズの演出をお願いされることも少なくありません。

こんなに多くの方の思い出の場所になってしまうと、絶対にお店をやめられないですよね(笑)。

確かに……!

山川

今、日本では和室がある家が減っています。すると、井波の木彫りがもっとも使われている欄間(通風・採光のため格子)のある暮らしができる人も少ないんです。

だから、井波での宿泊体験を経て、職人の技術や作品を今の自分たちの暮らしに取り入れるきっかけにしてほしいですね。この9年で、そういった想いが少しずつ形になってきたと感じています。

もちろん井波の街を好きになって帰ってもらえたら、という想いも大きいです。

2025年3月取材

取材・執筆=岩井なな

撮影=大木賢

編集=鬼頭佳代/ノオト