自分らしく働くために、私たちに必要な「気づき」の力とは?―DAncing Einstein・青砥瑞人さん

「メンタル」という言葉を、誰しも一度は使ったことがあるでしょう。昨今の働く現場でも、メンタルヘルスやメンタルケアなどと、心に関するアプローチの重要性が叫ばれています。けれどもその実、「メンタルとは何か? 心とは何か?」という根本の問いと向き合うことを、私たちは疎かにしがちです。

そんな疑問を突き詰めて、海外で神経科学を修めるまでに至った、DAncing Einstein代表の青砥瑞人さん。彼は今、その知見を教育現場や企業に応用して「よりよい学び、よりよい働き」を生み出す取り組みを、さまざまな場所で手がけています。脳への理解、心への理解を深めることは、私たちの行動や労働にどんな変化をもたらしてくれるのでしょうか。

中編では青砥さんの企業での取り組みにフォーカスながら、これから働いていく、生きていく上で、私たち一人ひとりが向き合わなければいけない課題にまで、言及していきます。

脳神経科学は、いかに企業の役に立つのか?

WORK MILL:青砥さんは教育現場に入り込むためにDAncing Einstein(以下、DAE)を立ち上げられたとのことですが、現在は企業のHRに関わるプロジェクトも多数手がけられています。企業向けのアプローチを始めたのには、何かきっかけがあったのでしょうか。

青砥:DAEを立ち上げてから程なくして、とある企業さんから相談を受けたんです。その内容が「社員研修に脳トレを取り入れるのは、本当に効果があるのか?」というものでした。その頃、ちょうど世界的にHR業界で「脳トレ」の必要性が議論され始めていた時期だったんですよ。

ー青砥瑞人(あおと・みずと) DAncing Einstein Co., Ltd. Founder & CEO

日本の高校は中退。その後、アメリカのUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)の神経科学学部に入学し、2012年に飛び級で卒業。2014年10月に「DAncing Einstein Co., Ltd.」を設立。以降、脳神経科学の研究成果を教育や企業の人材育成の現場に生かすプロジェクトを多数手がける。脳×教育×ITをかけ合わせた「NeuroEdTech」分野の第一人者で、ヒマさえあれば医学論文を読み漁る脳ヲタク。

WORK MILL:そんな流れがあったんですね。

青砥:その相談に対して、僕は脳神経科学の観点からいろいろと意見を言いました。よく「ワーキングメモリーを鍛えると仕事の効率が上がる」といった理由で脳トレのゲームが推奨されていたりしますが、もし企業で取り組むとしたら、実際の業務に影響を与え得るファクターを整理しなければなりません。ここには「トランスファーエフェクト」と呼ばれる要素が絡んでいて、端的に言ってしまえば、ゲームをやりこんで向上するのは、あくまでゲーム上のパフォーマンスでしかない。リアルな職場で応用できる能力を伸ばしたければ、ちゃんとそこに繋がるようにゲーム自体を設計しないと意味がないんです。

WORK MILL:感覚的なのですが、言われてみると「確かにそうだよな」と思えます。

青砥:そういったアドバイスをしたら、先方もすごく納得してくれて。それから「青砥さんは脳神経科学をもって学校教育にコミットすると言っていますが、それをHRなどの“人の成長”に関わる領域で応用するとしたら、どんなことができますか?」との問いを投げかけられました。当時の僕は仕事もほとんどなくて時間があったので、脳神経科学の見地に基づいた研修プログラムなどについて言及した30~40枚ほどの提案書をつくって、すぐに先方に送ったんです。それを向こうが気に入ってくれて、「試しにうちの会社でやってみてください」という話になって。

WORK MILL:どんな取り組みをされたのですか。

青砥:そこで最初に投げられたミッションが「40代~50代の部長クラスの社員6人のパフォーマンスを、脳神経科学的なアプローチで引き上げること」でした。約4か月にわたり、1回6時間ほどのワークショップ形式の講座を6~7回行ないました。内容としては、まず皆さんに現状どんな課題意識を持っているかヒアリングをして、その課題解決に役立ちそうな脳のメカニズムを、脳神経科学の観点からレクチャーします。それから「いまお話した内容を、あなたの現場でどのように生かしていけそうですか?」と考えてきてもらう。それに対して、また僕がフィードバックやレクチャーを行なう・・・という流れを繰り返していきました。受講者の皆さんからすると、社長からのトップダウンで命令されて、よくわからない若造のやる研修を受けにきているような状況です。最初は向こうもモチベーションなんて全然ないから、こちらもすごくやりづらくて(笑)

WORK MILL:学生を相手にするのとは、まったく勝手が変わってきそうです。

青砥:こうしたアプローチをするならば、若ければ若いほど変化は現れやすいです。でも「若くなければ変われない」ということはありません。実際、講座を重ねていくにつれて、部長さんたちもどんどん真剣に取り組むようになってくれて。研修中、部下やクライアントを対象に彼らの360度評価も実施していて、そこでの評価も大きく向上していました。

WORK MILL:脳神経科学の知識を知ることで、彼らの現場での行動が大きく変わっていったのですね。

青砥:そうですね。僕もあらためて「脳を知ることで、人は変われる」という確信を持てました。そして、この研修がきっかけとなって、さまざまな企業の人材教育に関わるようになっていったんです。

人が生まれてから死ぬまでの、あらゆる段階の成長に寄与したい

WORK MILL:現在、DAEで企業向けのアプローチをされている中で、どんな領域に手応えを感じられていますか。

青砥:どんな職場でも「仕事をする上で最低限学ばなければならないナレッジ」ってありますよね。そういった知識的なインプットを効率化させることについては、脳神経科学の知識がとても役に立つなと感じています。あらゆる人間の活動において、インプットは重要な要素です。インプットなしにアウトプットはあり得ません。また、インプットの質を高めて時間を短縮することで、よりアウトプットに時間を割くことができます。企業の文脈に置き換えれば、「インプットの効率を高めることで、生産性を上げられる」と言えます。

WORK MILL:脳神経科学的に学び方を見直していくと、これまで行なっていた研修のあり方が根本的に変わってきそうですね。

青砥:おかげさまで、そうした「会社の研修の抜本的に設計し直す」依頼が、最近ではたくさん来るようになりました。当面の間はこうした企業案件で確かな実績を積み重ね、DAEの社会的な信用を育てていくつもりです。そうすることで、国や行政レベルのプロジェクトにも入っていける可能性が生まれてくると思うので。

WORK MILL:企業でのプロジェクトも、本筋である「脳神経科学×教育」の分野に繋がるプロセスとして捉えられていると。

青砥:正直に言うと、はじめは「大人相手にアプローチしてもな…」とか思ってました(笑)。でも、現場でいろんな人と関わっていく中で、少しずつ意識が変わっていって。最近は「お腹にいるときから死ぬまで、あらゆる段階ごとの、あらゆる人の成長に寄与していこう」という観点で、事業に取り組むようになりました。自分のやりたいことを突き詰めていくと、最終的には「できるだけ皆にハッピーでいてほしい」という思いに行き着くんです。人の脳の在り方はすべて解明されているわけじゃないけれど、わかってきたこともいっぱいある。それらをどんどん活用しながら、広く人類のハッピーに貢献できたらいいなと考えながら、DAEの活動を展開しています。

「皆さん、自分のこと、ちゃんと見てますか?」

WORK MILL:いま、多くの企業は“働き方改革”の方針の下で、現場のさまざまな課題解決に向き合っている最中だと感じます。さまざまな企業の関わり合いを持つ中で、青砥さんは「昨今の企業組織が解決するべき課題」とは、どのようなものだと感じられていますか。

青砥:当たり前ですが、企業ごと抱えている問題の質は大きく異なります。細かい事例を挙げていけばキリがないのですが…企業という枠も関係なしに、現在を生きる人々が根本的に向き合うべき大きな課題があるなと、最近とくに感じています。

WORK MILL:と言うと?

青砥:働いている人たちも、学校にいる子どもたちも、多くの人たちが“自分を見ていない”。そこに僕は、かなり危機感を覚えていて。

WORK MILL:自分を見ていない?

青砥:どんなにインプットの効率を上げて生産性を高めたとしても、結局「自分がどうなりたいのか」がわかっていないと、人はハッピーになれないんです。そして、それをわかり得るのは、自分自身のほかにいません。

自分の在り方は「僕にとっての成長とは?」「私にとっての幸せとは?」などの自問自答を重ねて模索しなければならない。にもかかわらず、自分を見て、自分について考えることをしていない人たちが、日本には非常に多いなと感じています。自分に対するメタ認知が欠如してしまっているんです。

WORK MILL:それは、どうしてなのでしょうか。

青砥:日本の教育課程の中で、意思決定のベクトルを大人が握っていることが多いからかなと感じます。順調な学歴を歩んでいる人ほど、その傾向が強いですね。「親や先生の言うことに従う」という学習スタイルが定着してしまっているために、自分で考え、自分の意志で何かを決めることに慣れないまま、社会に出ざる得なくなっているのでしょう。人は「自分のことは自分が一番よくわかっている」と思いがちですが、それは多くの場合、錯覚にすぎません。意識的に考えようとしない限り、自分についての理解が深まることはないのです。たとえば、自宅を出てから最寄りの駅までの道のりって、おそらく今まで何千回と歩いていますよね。その間に、何本の電信柱があるか、覚えていますか?

WORK MILL:いえ、数えたことがありませんでした。

青砥:そうですよね。毎日見ているから、情報としては脳に届いているはずだけど、大抵は覚えていない。「学習する、記憶する」という行為には、エネルギーを使います。人間は無意識のうちに膨大な情報を受け取っていて、それをすべて記憶していこうとしたら、たちまちエネルギー不足になってしまう。だから省エネのために、脳は「要らない≒意識を向けない情報」を学習しないようにできています。そして、この電信柱の話とまったく同じことが、「自分自身について考えること」についても言えるんです。

WORK MILL:それは…「負荷が大きいから、脳が考えないようにしている」ということでしょうか。

青砥:その通り。「自分自身について考える」とは、決まった答えのない問いに向き合うことであり、脳的にはとてもエネルギーを使う行為です。それゆえに、意識的に考えようとしない限り、実は自分のことって考えられないし、学習できないんですよ。けれども“自分”って、いつも一緒にいるじゃないですか。一緒にいる時間が長いから、わかった気になりやすい。そこは他人と同じで、コミュニケーションをとって歩み寄らない限り、“自分”のことは自分にだって理解できないんです。

WORK MILL:なるほど。

青砥:「自分がどうありたいか」という問いの答えに、万人に共通する正解はありません。同じ人間の中でも、ライフステージや周りの環境の変化に影響を受けながら、その時々で答えは変わっていくでしょう。だからこそ、私たちは常に「自分がどうありたいか」と自身に問い続けていく必要があるんです。

気づきの力が、多幸感と働きがいをもたらす

青砥:今後の労働環境において、誰かに指令されてやるような単純作業は、人工知能がやってくれるようになりますよね。すると、働く現場で人間に求められるのは「人にしか発揮できない人間らしさ≒自分らしさ」になってきます。

WORK MILL:それも「自分がどうありたいか」という、自分との対話の先に見えてくるものですね。そうした、自分と向き合うこと、自分とのコミュニケーションを上手にやるためのコツって、何かあるのでしょうか。

青砥:あるんですよ。それは、「サリエンスネットワーク」を鍛えることです。

WORK MILL:サリエンスネットワーク?

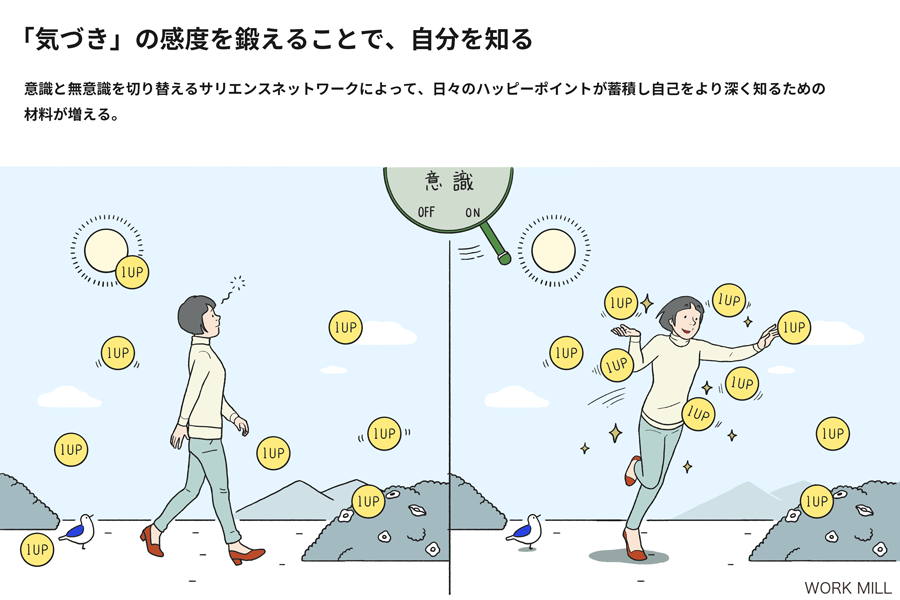

青砥:人間の脳にはいろいろな思考のネットワークがあるのですが、大きく3つに分けられます。1つ目は、無意識下でもオートマチックに情報処理や指示出しをする「デフォルトモードネットワーク」。2つ目は、自発的に意識を向けた時に活発に働く「エグゼクティブネットワーク」。そして、この2つの対極的な要素を持つネットワークの切り替え役を担うのが、3つ目の「サリエンスネットワーク」です。脳神経科学の分野ではここ5年ほどで発見され、研究が盛んになっている対象で、“気づきのためのネットワーク”とも言われています。私たちは普段の生活の中で、ふと何かに意識的な状態になる瞬間がありますよね。それまでは気にしなかった電柱が、何かの拍子に急に視界に入ってきたりする。この「無意識から意識への切り替え」を意識的に使いこなせるようになると、物事の見え方や考え方が変わってきます。

WORK MILL:それはどのように?

青砥:たとえば、朝すごく天気が良い日があったとして、それに気づかない人は何も感じないでしょう。一方で、「うわあ、今日はめっちゃ気持ちのいい天気だな!」と気づける人は、その分ハッピーな気持ちになれる気がしませんか? 実際に後者の方は、体内でセロトニンが分泌されていて、気持ちのいい状態になっているんです。このような「何かに気づける、意識を向ける瞬間」が増えていくと、その数だけ学びや喜びを得られる機会も増えていく。サリエンスネットワークを意識的に働かせることによって、1日の中のハッピーポイントが増えていくんですよ。

WORK MILL:幸せを感じられる瞬間を見い出すことが、得意になっていくのですね。働いている中でも、ただ作業的に業務をこなすのではなく、「ちょっと上達したかも」「これは楽しいな」といった気づきを意識的に持とうとすることで、より働きがいが生まれてくるように感じます。

青砥:サリエンスネットワークを意識的に働かせて、気づきの表面積を増やしていくと、それだけ心の振れ幅も大きくなります。自分が何に関心を持っていて、何に感動するのか―気づきの力を鍛えていくことで、「自分らしさ」について考えるための材料が増えていく。そうすると、自ずと「自分ってどんな人間なんだろう?」と意識的に考えられるようになっていくはずです。

中編はここまで。後編では、青砥さんがリモートワークを円滑にするために行なっている取り組みや、ひらめきを得るための工夫など、働く現場で活用できる脳神経科学の知見を、さらにひもといていきます。

2019年2月6日更新

取材月:2018年10月