コロナ禍後の「オフィスのあるべき姿」とは — メディア横断ラウンドテーブル

この記事は、ビジネス誌「WORK MILL with Forbes JAPAN ISSUE06 Creative Constraints 制約のチカラ」(2021/04)からの加筆・修正しての転載です。

私たちは、なぜオフィスという場で働くのか。そして、コロナ禍のあとに立ち上がる「オフィスのあるべき姿」とは。集まって働くことの歴史から、オフィスにまつわるテクノロジーの潮流まで、島津 翔(『日経クロステック』副編集長、『さよならオフィス』著者)、塩田健一(月刊『商店建築』編集長)、藤吉雅春(『ForbesJAPAN』編集長)、山田雄介(『WORK MILL』編集長)の4人が語り合う。

人が集まって働く場の起源

藤吉:島津さんの著書『アフターコロナ』は、ボッカッチヨの古典『デカメロン』から導入される展開が面白かったです。

島津:ありがとうございます。中世のイタリアをペストが襲ったとき、フィレンツェ郊外の別荘に逃げた男女たちが夜な夜な物語を創作する内容ですが、それまでの文学が神話や宗教上の題材を扱ったのに対し、『デカメロン』は市井の人たちの言葉で物語を紡いだ「世界初の近代小説」と言われています。

ボッカッチヨは実際に起きたペスト禍のなか、「登場人物が自ら物語る」という物語中物語を「制約」とすることで新しい表現を生み出しました。これは今日の私たちにとっても勇気が出る話です。いま、1つの場所に集えない、会議はオンラインでしなければいけないといった制約にあふれていますが、それをバネにしてオフィスや働き方に関して新たな発明が生まれるのではないかと。

塩田:私は島津さんの『さよならオフィス』を大変面白く読みました。キーワードに「人間性」が出てきます。普段の私はカフェ、レストラン、美容室、ホテルなどを取材していますが、あらゆる商業施設で「いかに人間的な空間とデザインをつくれるか」がテーマになってきています。

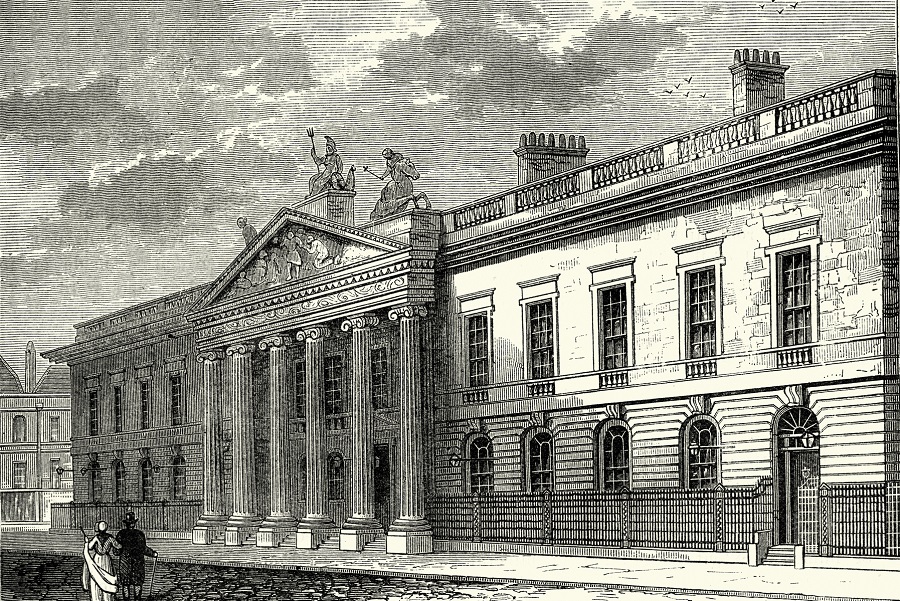

島津さんの本の序盤に「オフィスの起源」の話題があります。人が船でグローバルに動いて貿易するようになった18世紀、ひとつの場所で書類を大量に処理するようになったのが始まりだと。株式会社の名のもと集まって働き始め、その名残で私たちはいまだ同じ場所に集まって働いているとの説にうなずきました。

島津:かつての社会は、モノをつくる場所と価値をつくる場所が同じでした。農村社会では田畑や納屋で働いていたわけです。モノづくりの場が工場に移ると、今度はそこで働くことになりました。

一方、貿易は外でつくられたモノを横に流すことで価値を生むので、つくる場所と価値を生む場所が異なるわけです。1700年代の東インド会社がオフィスを初めてつくったのは、モノをつくる場所と働く場所が分離した転換点でもあります。東インド会社は、オフィスで「集まって働く」ことで効率を上げました。これが当時の価値だったわけです。時代が移ると価値も変わります。ただし、「何かの価値を生み出せる場所」がオフィスなのは変わりません。いま思い起こさなければならないのは「集まって働く場所が価値をつくり出す」という原点です。

塩田:その時代の価値やビジネスを生み出してきたのがオフィスなので、かたちはどうなるのであれ、その機能自体は変わらないと考えます。しかし、これから「価値の交換」の仕方が変わり、オフィスも空間的に分散していくと思うのです。いま、まさにワーカーが分散したり、個人がYouTubeで発信したり、組織でなくても1人で価値の交換が行えるテクノロジーやコミュニティができています。

山田:いまは経済資本主義から脱却した「ステークホルダー資本主義」のような価値観までが問われています。地球環境に対して、どういう価値を生み出せるかという課題もある。

島津:最近の取材ではESGやSDGsといったテーマは避けて通れません。EUもコロナ禍からの経済的復興を環境対策に託す「グリーンリカバリー」という話を盛んにしています。日本も「カーボンニュートラル宣言」をしたので、オフィスや商業建築、住宅など、あらゆる不動産関係の姿勢が問われます。移動することや働くことでのCO2排出もある。この課題を解決するためのサービスがたくさん出てくるだろうと思います。

「余白」が生み出す新たな価値

島津:塩田さんに、商業建築の今後をぜひお聞きしたいです。コロナ禍で、飲食店やエンターテインメント産業など「1つの床に1つの用途しか乗っていないビジネス形態」のリスクが浮き彫りになりました。これまでの不動産の世界では一定面積の価値を最大化するためフロアをどんどん増やしていき、それが超高層になりました。つまり、用途を物理的に縦に積み増してきた。

しかし、今後は縦に積むだけの単一用途ではリスクが大きいかもしれない。オフィスというのは基本的に夜間は使われないので、かなりもったいないと思っていました。昼はオフィスだけれど、夜はバーにしますといったタイムシェアの概念があり得るでしょうか。1つの不動産に対し、時間ごとに複数のレイヤーが乗っている建築や用途が出てくる兆しはありますか?

塩田:単一機能にはかなりリスクがあるので、1つの床に機能を複合させる二毛作、いわゆるタイムシェアは増えざるをえないでしょう。変化の兆しは見えます。例えば、美容室で手前が半分バーになっているとか、雑貨屋になっている業態です。あるいは、ミラーやカット台が可動式で休みの日はそれらをどけてイベントしたり、撮影スペースとして貸し出したり、コロナ禍におけるリスク回避のためにも別の収入手段を設ける例は増えました。今後はそういったフレキシブルな「余白」のような空間が増えていくと思うのです。特定の機能を割り当てず、どのようにでも使える空間ですね。

山田:余白の例に近いですが、私たちはオフィスに「部室」と名づけた空間をつくっています。オフィスに多目的な場所をつくる事例は頻繁にあるのですが、多目的室という名義だと「何に使っていいかわからない」となり、逆に使われないんですね。そこで、部署の責任で自由に使えるスペースを与えると、会議室に使ったり、倉庫に使ったり、それぞれ用途に部署ごとの特色を出しながら使われることがわかりました。

藤吉:学校の部活動でいう「部室」とはなかなかユニークなネーミングです。

山田:部室という言葉だと、ある空間に共通の目的や理念をもった人たちが何となく集まり、体験を共有するイメージが描きやすい。変に横文字にするよりも共感しやすいという発想です。ゆくゆくは他企業にも使ってもらえる場所になり、オフィス内だけでなく、街なかや商業施設などにも埋め込まれる未来を考えています。

塩田:ミースが「ユニヴァーサル・スペ―ス」の概念で提唱した空間のニュートラルさだけでなく、そこに何らかのテイストやカルチャー、さらに深く言えば「人が生きることの原動力」になるもの。おいしいコーヒーでも、自然のなかのキャンプでも、最高の音楽でもいいですが、それらが入ったコワーキングオフィスやシェアオフィスを、自由な働き方の受け皿としてつくれるのではないでしょうか。

働く場と組織へのエンゲージメント

藤吉:余白に価値を見いだせる人たちは発想が柔軟です。オープン・エーの馬場正尊さんは街を歩いていると「あ、いい余白を見つけた」という感じで気づくそうです。もしかすると野生動物の生存本能と同じかもしれない。どんな環境であってもそこに価値を見いだし、自分が生きるためのスペースをつくる。私たちが失ってしまったものひとつが、そうした空間に対する感性なのかもしれません。

山田:感性に関する話題では「コンフォートゾーン」と「ストレッチゾーン」というキーワードが気になります。コンフォートゾーンは、快適性や機能性で心理的な安全性を担保し、効率的に作業できる場。それがいままでのオフィスだとすると、そこから踏み出してストレッチゾーンへ行くと、新しい刺激を受けたり、体験ができたりする。だから企業はコロナ前からイノベーションセンターやコワーキングスペースをつくっていたのだと思います。

島津:まず、私はこれまでのオフィスをコンフォートゾーンだとは感じていません。厳しい上司に「原稿まだ?」と急かされ、慌てて原稿を書くような生活を送ってきました(笑)。事実、オフィスに行くと仕事が前に進む経験は皆さんあると思います。

人と会うことのストレスはよい方向に働くときもあると思うんです。誰かと会うことで、自分が半歩前に出ることができる。そういった「同時性コミュニケーション」がないオンラインの世界だと、その「いいストレス」が感じにくいのです。

私がリモートワークで困っているのは、そんなストレスを誰も私にかけてくれないこと。「もう少し頑張れよ」「ここまでやらなきゃ駄目だろう」と言ってくれる人がいないことです。こうした問題にひとりのオフィスワーカーとして直面しています。いまオフィスに行ったところで、そもそも人がいませんし。

塩田:常駐しない従業員に固定デスクを与えるのは、やはり経済的に無駄なコストが生じます。そのスタイルが合うか合わないかは別として、多くの企業が急速に「フリーアドレス」化を進めています。

島津:私の会社もそうです。これまでそれぞれの編集部ごとに「島」があり、そこが自分たちのテリトリーでした。フリーアドレスになった結果、やはり帰属意識がどんどんなくなっています。

塩田:フリーアドレスは「自由」という言葉でミスリードされがちですが、ハイブリッドで見極めながらやるべきでしょうね。社内で常にフリーアドレスだったり、完全に在宅でオフィスに通わなくなった方が大きな孤独感を感じてはいけません。

藤吉:帰属意識というものは、出版社の経営陣である私にとっても大きなテーマです。先日、小堀哲夫さんが設計した日華化学のNICCAイノベーションセンター(福井県)を訪問しました。この建物は全部のワーカーの仕事が見えるんですね。

働き方を透明化しているのですが、いい意味で「緩やかな監視」だと思えたんです。表現は悪いものの、“マフィアのような帰属意識”というか。決して悪口ではありません。日本の北陸地方やイタリアの地方都市がもつ「内発的発展」のパワーに大きく影響するからです。

イタリアのボローニャなどで製造業が発展してきた過程には特徴があります。例えば、靴職人の弟子はいつか独立を促されますが「君は紳士用でなく子ども用の靴をつくりなさい」などと言われ、競合してはいけない“おきて”がある。その一方、夕方6時になるとみんなカフェに集まり、社長もスタッフも、学者も市長さえも地位に関係なく、オープンテラスで飲みながらアイデアをどんどん出す。あらゆる産業がそうやって発展しています。移住してきた都会の人は「保守的で監視されているようだ」と嫌がりますが、実は透明化もされていてフェアなんです。

塩田:帰属意識という話は、組織へのエンゲージメントという話題につながると感じます。私たちを企業と結びつけるのは、会社のミッションやカルチャーへの共感かもしれないし、一緒に働く意識かもしれません。そのうちのひとつに「自分はここで働き、仕事を通して成長していける」という実感もあると思うのです。コロナ禍も影響して「離散型の働き方」が主になると、新人育成などは特に難しいです。言葉にならないノンバーバルな教育をどうフォローすべきなのでしょう?

藤吉:やはり、オフィスとは「教えあう場」なんですよ。後輩からも先輩は学んでいる。子どもへの教育でいちばん成績が伸びる方法は、ふたり1組で教えあうことだそうです。勉強ができずに自信のもてなかった子が、友だちから教わることで「自分もできるんじゃないか」と育つ。教える側も頭が整理されていき、さらに理解が進むんですね。オンラインではそれが難しくて「また編集長が1人でしゃべっている」と受け取られるので、私も大いに悩んでいます。

アフターコロナのオフィス像を描く

山田:数年前に人間の心理的な特性とオフィス環境を研究しました。心理学者ユングにより大衆化された「外向型」「内向型」というふたつの特性があります。外向型は他人と会ったり、賑やかな場所でパワーを得て自分のパフォーマンスを出していく。カフェのような騒がしい場所が、かえってクリエイティブになれるんです。内向型は逆で、自然のなかのように刺激の少ない静かな環境でパフォーマンスを出しやすい。

つまり、その人の特性によって最適な空間が変わるのです。「9時から5時はオフィスに集まり、パフォーマンスを発揮してください」という一律的なお膳立てはなくなり、時間と場所の制約が開放され、その先は「個人が働き方をつくる時代」になると思います。そのリテラシーを私たちは培っていくことになるのでしょう。

塩田:いまのオフィスに起きているもうひとつの大きな変化に、個別空間の増加があります。20人が入れる会議室を仕切って1人で集中できるようにしたり、Web会議用の部屋に小分けしていく流れです。これらは感染対策も兼ねたウィズコロナのワークプレイスの姿ですが。

島津:いま「オフィステック」といわれているような分野では、オフィスの密集度を検出するようなサービスが出てきています。サービスとしてのオフィス、私は「ワークプレイス・アズ・ア・サービス」と名付けましたが、その分野のプレイヤーもどんどん生まれている。働き方に関して投資資金を集めているのは「どうコラボレーションするか」「どうやってみんなの考えをビジュアル化していくか」というITツールの開発企業です。

そのトレンドで抜け落ちているのは、「どうやって1人になった個人がクリエイティビティを発揮できる環境をつくれるか」だと思っていたので、山田さんのお話はとても興味深かったです。テクノロジーを武器にオフィス環境を前に進めるようなプレイヤーが出てきて、そのマーケットがどれくらいの規模になり、どんな投資家が出てくるか。アフターコロナのオフィスの姿が見えてくると、どんどんエコシステムが生まれますから、それを追いかけていきたいと思っています。

塩田:テクノロジーの進化で「自由なスタイルで働ける」というのも大事ですが、島津さんが指摘した「モノをつくる場所と離れたオフィスは、価値を生む場所である」という話が印象的です。あらためて「自分たちが提供したかった価値とは何だったか?」から話さないと、それぞれの企業に合った理想のオフィスにたどり着けないと気づかされました。

藤吉:こうした座談会で生まれるものこそが「集うことの価値」であり、これに尽きると感じます。私のように昭和の価値観をもった人間は、空間を提供さえすればそこに帰属意識ができる刷り込みがずっとあったので反省しました。

山田:オフィスという空間は、ポジティブな監視をされるにせよ、教育効果を得るにせよ、何かしらの理由を求めて「人に会いに行く場所」なのでしょう。人と会う、人と触れ合うための場を、組織や個人が今後どうデザインしていけるのかという大きな課題が見えた議論でした。皆さんありがとうございました。

プロフィール

―島津翔(しまづ・しょう)

1981年、新潟県生まれ。『日経クロステック』副編集長

東京大学大学院工学系研究科で内藤 廣に師事。日経BP入社後、『日経アーキテクチュア』『日経ビジネス』「デジタルメディア開発」を経て、20年4月から現職。テクノロジー領域横断型企画を担当。主著に『不正の迷宮 三菱自動車』『現代建築解体新書』『アフターコロナ』『さよならオフィス』がある。

―塩田健一(しおた・けんいち)

1978年、東京都生まれ。月刊『商店建築』編集長

2006年より、同誌でカフェ特集など毎月の店舗取材を担当するほか「コンパクト&コンフォートホテル設計論」「CREATIVE HOTEL& COMMUNICATION SPACE」などの増刊号も制作。17年2月より現職。月刊『商店建築』21年4月号は「いま、『働く場所』」特集。

―藤吉雅春(ふじよし・まさはる)

1968年、佐賀県生まれ。『Forbes JAPAN』編集長、リンクタイズ取締役

『週刊文春』『文藝春秋』などでの執筆活動を経て、2014年『ForbesJAPAN』創刊に参画。19年3月より現職。著書『福井モデル―未来は地方から始まる』は15年「新潮ドキュメント賞」最終候補。韓国語版が韓国出版文化産業振興院「大学生に推薦する20冊」に選出。

―山田雄介(やまだ・ゆうすけ)

1978年生まれ。『WORK MILL』編集長、一級建築士

学生時代を米国で過ごす。横浜国立大学で建築学を専攻し、人が生活において強く関わる空間に興味をもつ。住宅メーカーで住環境のプロデュース企画を担当後、オカムラ入社。働く環境の研究に従事しながらオフィスコンセプト開発、国内外のワークトレンド調査、講演などに携わる。

2021年6月16日更新

2021年3月取材

テキスト:神吉弘邦