市民主体の街を、小さな場所からつくる。多拠点暮らしの経験からたどり着いた京都での場づくり(都市デザイナー・杉田真理子さん)

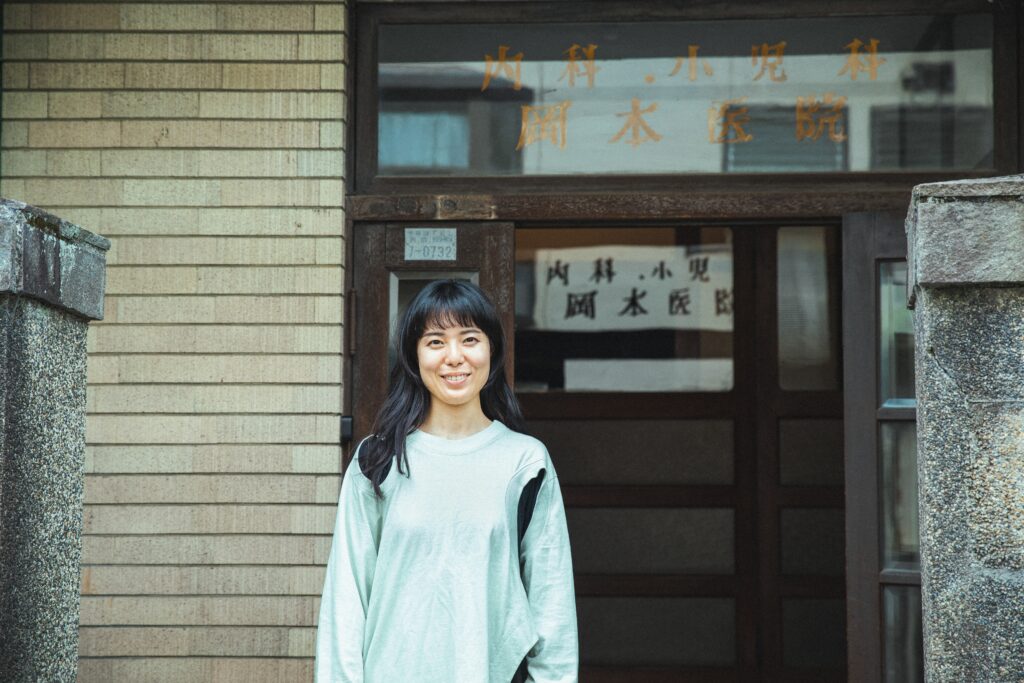

2024年、京都・浄土寺にオープンした「Bridge Studio」。かつて小児科医院として使われていた洋館を活用し、国内外のアーティストやクリエイター、研究者を受け入れる拠点になっています。

運営しているのは、都市デザイナーの杉田真理子さんです。1年の多くを海外で過ごしながら、都市・建築・まちづくり分野での企画・ディレクションを行う杉田さん。京都は2019年に移住してきたばかりで、浄土寺エリアを拠点に新たな街づくりに挑戦しています。

杉田さんが理想とする、小さな場所から考える都市のあり方とは。「Bridge Studio」における取り組みとあわせて伺いました。

アーティストが行き交うBridge Studioとは

現在運営されている「Bridge Studio」について教えてください。

杉田

アーティストやクリエイター、建築・まちづくりに関する実践者があつまる、プラットフォームのような場所です。

杉田

アーティストが制作に取り組めるシェア・アトリエや、展示などを行えるイベントスペース、建築やまちづくりに関連する蔵書やアイテムを収めたライブラリを備えています。

杉田

アーティスト・イン・レジデンスの制度を使って滞在制作をしているアーティストもいますし、シェアスタジオは会員制のコワーキングとしての機能もあります。先日はイベントスペースが「KG+」という写真展の会場にもなりました。

さまざまな人たちが行き来しているんですね。

杉田

そうですね。今はアルゼンチンの建築家が滞在制作をしていますが、以前は都市計画や建築のリサーチ目的で来日したスイスの研究者が、展示やワークショップを行いました。

シェアスタジオの方は、テキスタイルデザイナーや竹細工職人も利用していて、ほんとうに幅広いですね。

一緒にリサーチを行うとか地域にむけてワークショップを開くとか、最後になんらかの形でアウトプットして帰っていきます。

古い洋館を守りたい。アーティスト・イン・レジデンスに活用

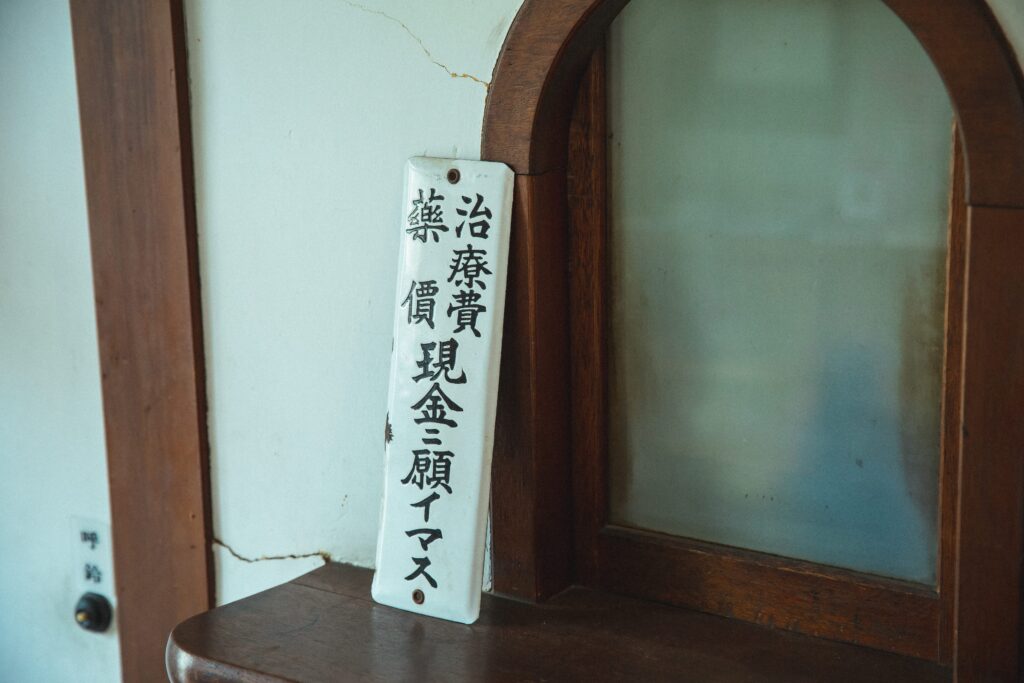

そもそもBridge Studioは、元々は医院だったとか。

杉田

はい。1934年に建てられた元小児科医院で、和と洋が並立したこの時代ならではの面白いデザインです。

自宅が近所にあるので、この素敵な建物の前を通るたびに気になっていて。「いい建物だな」と思うと同時に、これがいつか更地になってしまうのならばもったいないな……と。

杉田

私自身、「京都の風情ある町家が、開発の名の下で失われていくのを眺めるのは、都市計画を学んだ身としてつらい」と思っていました。そして、この建物を同じ目にあわせたくないなと思って……。

確かに、京都は空き家も増えていますが、それをうまく活用できる方法はないか……と考えたわけですね。

杉田

はい。洋館自体は25年ほど空き家だったと聞いて、思い切って家主の方に「活用させてほしい」とお手紙を書いたんですよ。

直談判されたんですね!

杉田

はい。その結果、承諾いただいて。本当にうれしかったですね。

杉田さんは、都市デザイナーとしてはどのようなお仕事をされているのですか?

杉田

Bridge Studioとfor Citiesの活動はどのように繋がっているのでしょう?

杉田

Bridge Studioとfor Citiesは別々の業態で行っていますが、私のなかでは一貫性があります。

for Citiesは、建築や都市、まちづくりに関わる国内外のプレイヤーとつながりを持ち、共にこれからの都市をリサーチしたり、活動をつくりたいと思い設立しました。

海外も含めさまざまな地域で活動してきましたが、ひとつの場所に対するコミットがなかなかできなくて。私は今、京都市の都市政策の基盤となるビジョン策定などにも関わらせて頂いていますが、よりひとつの街にコミットし、ローカルな文脈で活動する拠点として、京都の「Bridge Studio」があります。

オーナーシップを持って働きたかった

そもそも杉田さんは、京都がご出身ではないんですよね。いつごろ移住してこられたのでしょうか?

杉田

2019年ごろです。それ以前も、大学時代に留学を経験したり、都市デザイナーとして国内外問わずさまざまな都市で暮らしたりする機会も多く、移動ばかりの人生で。

その中で、文化と文化の境界を、自然に意識しながら生きてきました。

現在も、「Bridge Studio」を運営したり、京都での活動の発端となった自宅兼事務所の「Bridge To」を地域やアーティストに開いていることも、そうした経験が反映されていそうですね。

杉田

そうかもしれません。もともと、学生の頃から建築にも興味があったんですよね。徐々に、それがコミュニティや都市へとに関心が移って行きました。

そしてベルギーで、都市に関する研究を行ったそうですね。

加藤

はい。ブリュッセル自由大学大学院で、モロッコなど非西洋圏出身の移民が集中的に居住するエリアの都市計画をテーマに研究しました。半年間のセメスターごとに、デンマークのコペンハーゲンなど諸都市を巡ってリサーチを行いました。

地域の価値観や、そこに住む人々の考え方、また時代のあり方は、都市や建築のあり方にダイレクトに影響を与えるんですよね。

おもしろいですね。

杉田

修士課程を修了後は、東京の会社に就職し、そこでもコミュニティや場づくりに関する仕事につきました。

でも、会社員として働いたのはすごく短くて。会社の規模で関わるプロジェクトは大きくて、そこにやりがいも感じていましたが、もっと自分自身がオーナシップを持ちながら働くにはどうしたらいいのだろう、とずっと違和感を覚えていたんですね。

もっと小さなプロジェクトを、コツコツとやってみたい。そう思って3年ほどで退職しました。で、東京を出て、アメリカに向かって……。

再び、海外に出る生活を始めたんですね!

杉田

はい。アメリカへは夫と2人で巡り、一都市に数週間滞在して、「どこだったら住んでみたいかな」と「街の試着」をしていました。

そんな日々を過ごしながら根無し草のようになってきたところで、そろそろしっかりした拠点が欲しくなって探し始めました。2人ともフリーランスでどこでも仕事ができたので、場所には縛られないので。

なるほど。さまざまな国を訪れてきたからこそ、定住地も欲しい、と。

杉田

そこで、国内外問わず心地いいと思った都市に対して、「なぜ心地良いと思ったか」と2人で言語化する作業を繰り返しました。

家賃相場、生活費用、文化、クリエイティブなコミュニティがあるかどうか――2人で色んな価値基準を書き出して、「どこなら心地がいいかな」と相談しあった先に、京都が浮かんだんです。

マイクロデベロッパーになって共創の場を

自宅と事務所を兼ねた「Bridge To」や、この「Bridge Studio」など、場所を運営する上でロールモデルはあったんですか?

杉田

知人に1階をギャラリーに、2階を住居にしているメキシコ人の夫婦や、自宅の一角をギャラリーにしているイギリス人の夫婦がいて。

いつか自分もパブリックとプライベートとが溶け合うような、こんな風に生きてみたいと思ったんです。京都という街も、元々は衣食住が一体になっていた歴史があり、プライベートとワークの場が限りなく溶け合う街だから、そこに親和性があるなとも思ったんです。

なるほど。

杉田

あと、場所だけでなく、私のやりたい都市デザインのモデルとして、憧れの人もいます。

アメリカ人作家のジェイン・ジェイコブズです。1970年代にニューヨークで大規模な再開発が行われようとしていたとき、市民が憩う場やつながれる場の維持に努める市民運動を起こした方です。

街の開発って、ただマンションを建てたり、高速道路を作ったりするだけではないと思うんですね。それを無理に進めたら、人間不在の街になってしまう……。彼女はそれをを阻止した人物。市民を中心とした街づくりを大切にしてきた人です。

確かに、ハードをつくるだけでなく、もっとほかの方法で街の価値を高めることはできそうですね。

杉田

そうなんです。たとえば、街に小さな“居場所”をたくさん作る。たとえばこの浄土寺は、私と同世代でクリエイティブな活動している方や、個性的な個人店が多いし、お互いの顔が見えやすくて近所同士で関係性が作りやすいんですね。

地域に開いた、みんなが利用できる公園や公民館みたいなところも多いです。これらの小さな市民の居場所が、このエリアの価値をつくっているように思います。

「Bridge Studio」は、その事例の一つになりますね。

杉田

はい。さらに、最近では大工さんにこの街に滞在していただいて、地域の方たちと行うものづくりワークショップを始めました。「アーティスト・イン・レジデンス」ならぬ「ダイク・イン・レジデンス」です。

おもしろそうですね!

杉田

京都は人のつながりが生きている地域だからこそ、そのつながりを活かして、手を動かせるスキルのある人を育てて、古い町屋や建物を保存していくといいのではと考えたんです。

小さな場所から徐々に大きな街をつくり出し、その場づくりに参加する人も同時に増やしていく。素敵な活動ですね。

杉田

こんな活動ができるのも、自分が自由に使える場があるからこそ。場があるって、とても幸せなことだと思うんです。いろんなアイデアが湧いてきます。

これからも京都を拠点に生活される予定ですか。

杉田

そうですね。学生時代から今に至るまで、海外での生活も長かったですが、やはり居場所となる場所が欲しくなったんですよね。それが京都でした。

京都にいると、自分がやりたいことと街が合っている気がします。これからも私にしかできないことを仕事に、ローカルに根差しつつも多拠点の生活を楽しんでいきたいと思います。

【編集後記】

取材当日は、5月とは思えないほどの猛暑日。汗を滲ませながら駆け込んだ取材チームを、杉田さんはにこやかに迎えてくださいました。こだわりの茶器で美味しいお茶を、少しずつ丁寧に注いでもてなしてくださり、ふっと肩の力が抜け、ゆったりとした空気の中で取材が始まりました。

取材後には、杉田さんのご提案で近隣の「哲学の道」を歩き、本屋に立ち寄るなど、浄土寺エリアの雰囲気をゆっくりと味わう時間も。「暮らす」と「働く」がゆるやかに混ざり合いながら、心地よく生きていくことができそうなまちだと感じました。

初対面では柔らかさと安心感を漂わせながら、自分自身の生き方を自らの手で切り拓く“軸”の強さも持つ杉田さん。その姿に、ひとりの女性として純粋に「こうなりたい」「私も人生をまっすぐに、丁寧に生きていきたい」と思わせていただきました。(株式会社オカムラ WORK MILL 編集員 / Sea コミュニティマネージャー 宮野 玖瑠実)

2025年5月取材

取材・執筆=國松珠実

写真=木村華子

編集=桒田萌(ノオト)