生成AI時代にこそ必要な「意志」のお話(戦略デザイナー・佐宗邦威)

戦略デザインファームBIOTOPEを経営し、戦略とデザインを掛け合わせて価値を作り出す「戦略デザイナー」として、企業のビジョン策定やイノベーション支援の仕事をしている佐宗邦威さん。戦略デザイナーの目には、世界がどのように映っているのでしょうか。佐宗さんが仕事や普段の暮らしの中で見えたこと・考えていることを、手帖を見せてもらうようにカジュアルに公開していくビジネスエッセー連載です。

ここ半年くらいで、生成AIの質が一気に上がり、自分の周りでも生成AIを使う人が増えてきた実感がある。僕の会社は、お客さんの意志を引き出し、それを元にビジョンや戦略、組織文化、ブランドを作っていく仕事をしていくので、いわゆる、生成AIが一番得意な客観的なファクトを集めて論理的にまとめていく、というのはど真ん中ではないため、仕事の本筋はそれほど変わらない。

たとえば、具体的に、とある組織のビジョンを引き出すワークショップのデザインをChatGPTにお願いしたとしても、そこまで精度の高いものが出てくるわけではないため、プロフェッショナルとしてはそれを採用して実行するというのはちょっと違うのではないかと思っている。

一方で、生成AIが仕事に生きる場面も当然ある。複数の生成AIのDeep Researchなどを使って、プロジェクトで扱っているテーマについてどんな議論がされているのかを俯瞰してみていくのは非常に効率がいいし、コンセプトやコピーなどについてどう表現するか、については、ブレストの際のパートナーとして使わせてもらっている。

実際に生成AIが作ったアイデアをそのまま採用することはないけれど、イノベーションが、既知のアイデアの新結合だ、というシューンペンターの考えを採用するのであれば、単純に結合する既知のアイデアの組み合わせが劇的に増えるので、ブレストを行う際のパートナーとして使うのは合理的な使い方のように思う。

生成AIを使う弊害が見えてきた

とはいえ、急激に日常の仕事で生成AIを使うことが増えてきた中で、その弊害も感じるようになってきた。生成AIは、ものすごく短い時間と労力で、60点くらいのものを作ることに適している。

しかし、こちらが何も意志を入れずにただ、質問をして聞いていくと、その人の意志やその人が過去やってきた文脈が完全に抜け落ちた魂のない文章の塊でもある。

「打ち合わせの叩き台として、生成AIに出してもらったのがこれなんですけど……」みたいなところから始まる議論が増えるに従って、ちょっと冷める自分がいる。そして、実際に生成AIに生成された文章を叩き台に議論をするのは効率も良くない気もしている。

その背景には、二つの理由がある。一つ目は、やはりそれがその人の言葉ではないと、その文脈が抜け落ちているから。「今まで議論してたことが、なんでこの言葉になるんだっけ?」というような細かいところでいちいち思考が止まってしまい、スムーズに議論ができないケースがかなりある。

「ここで使っているこの言葉ってどういう意味ですか?」というやりとりをする中で、結局生成AIが書いた文章は捨て去られ、ゼロからもう一度会話をして文脈を作り直す、というようなケースも多い。こういうケースがあることを考えると、人はいかに文脈によって物事を理解しているかということに気付かされるし、文脈をスムーズに紡ぐ作業が、人と人の共創をスムーズにさせているのだと気付かされる。

そして、二つ目は、生成AIで出された叩き台に、その人の意志がこもりにくい傾向があるということだ。たとえ、自分自身の意志があり、考えている人でも、軽く叩くとたくさんの文章が出てくる生成AIの前にだんだん、自分の意志を込めるという筋肉が退化していきそうな気がしている。

最近でも、生成AIを使って作った多くのコピーのドラフトを前に議論をすることがあったが、相手も自分自身が何を言いたいのか、逆によくわからなくなったのではないかと思うケースが増えている。

生成AIの罠はどこにある?

昔P&Gでブランドマーケターの仕事をしていた時、似た経験をしたことを思い出した。当時、ファブリーズというブランドを担当していたがデータ分析をする際に、「必ず自分の仮説を持ってから、データにあたれ。そうしないとデータの海に溺れるぞ」と言われたものだ。

実際、データは無限に切り口があるため、細かい分析を色々試しているうちに、自分が何を検証しようとしているのか、それが、ブランドの戦略にどう生きるのかがわからず、迷子になってしまうということはままあった。

生成AIについても、同じことが起こっているのではないか。生成AIは、ほんの1〜2行の短い文章を入れるだけで、膨大な内容の情報を出してくれる。その簡単さがゆえに、だんだん自分自身が何を入力するかを考えずにとりあえず入れてみて考える、という行動になりやすい。

しかし、それは罠なのだ。多くの「それらしい」生成された情報を見ていると、だんだん自分が何をしたかったのかがわからなくなってくる、ということが起こりやすい。つまり、生成AIがつくる情報の海に溺れやすい環境になってきているのではないかと思う。

最近、僕が勉強したイリノイ工科大学のデザインスクール主催の「Shapeshift」という生成AIとデザインをどう統合するかというテーマのイベントで登壇させてお話させていただいた。

最近デザインスクールでも、生成AIをどのようにデザインプロセスに入れるのかは大きな課題で、そして明確な答えも出ていないため、これからチャレンジしていくぞ、という意志も込めて、イベントを実施したのだという。(このイベントの内容は興味深い内容だったので、また改めて機会を設けて共有したい)

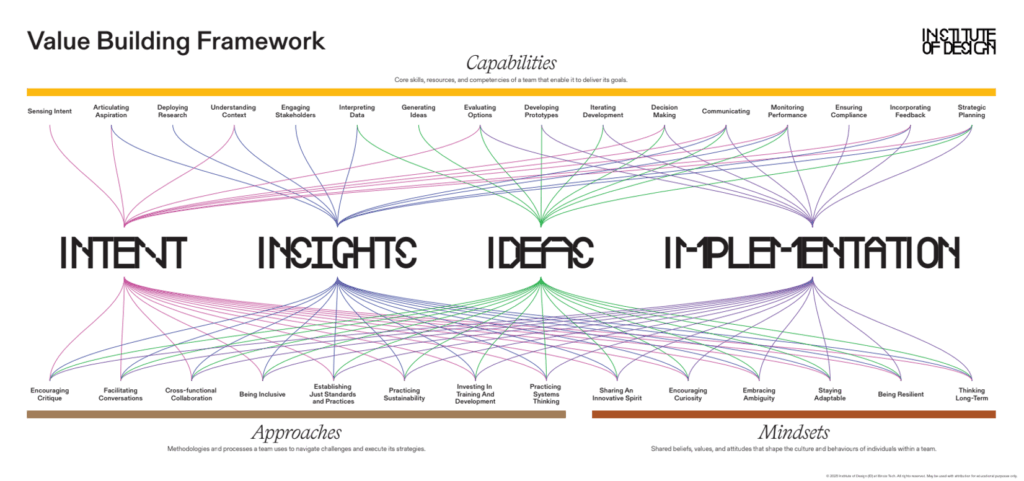

その母校が最近まとめているデザインのフレームワークが、Intent(意志)、Insight(洞察)、Ideas(アイデア)、Implementation(実装)という4段階のフレームワークだった。(以下参照)

これを見た時に、偶然かもしれないけど、改めてこれからの時代に大事なことが隠されていると思った。最初のステップが、Intent(意志)であるということ。「意志から始めよ」ということだ。

私たちの世界に生成AIが入ってくれば入ってくるほど、気づかないうちに自分の意志が情報の海に薄れていってしまう、というケースは増えていく。なぜなら、その方が楽で、人間は往々にして楽な方向に流れがちだからだ。

ビジネスの世界ではAIの導入に必死だし、なぜかわからないけど「AIを使えないと自分の仕事がなくなってしまうんじゃないか」といった言説もよく聞く。そういう環境の中で、とりあえず「AIを使うことを善」だと思って使う人もこれからもっと増えると思う。そんな時代だからこそ、AIを使う前に、自分自身の意志を確認すること、これは大事なんじゃないかと思う。

自分の意志を明確にするためにできること

では、この意志をどう明確にするのか?

いくつかヒントはある。まず自分自身の考えていることや、違和感を日記にジャーナリングのような形で書いていくこと。そこで、なんとなく自分自身が違和感を覚えた理由を考えてみること(違和感は、自分自身の意志の裏返しだったりする)、そして、ノートを前に自分なりのまとめやフレームワークを自分で書いてみて、それを元に生成AIと向き合う、など。

意志から始めれば、途中のプロセスで生成AIを使って広げたり深めたりするのはいいと思う。一方で、それを最終的に形にする際には、自分自身の手を動かすことでそこに魂入れをする。そういう作業をして初めて、生成AIと人間は協業できるんじゃないかと思う。

最後に、カンヌの受賞経験もある映画プロデューサーから聞いた言葉でこのエッセイを締めくくりたい。

「生成AIは、物語のシナリオを書いてもらうときにすごい使えますよ。百通りくらい出してもらうと、それでダメなシナリオのパターンがわかるんです。生成AIに出てこないものじゃなければ、世の中に新しくインパクトのあるものにはなり得ないですからね」

アイキャッチ制作:サンノ

編集:鬼頭佳代/ノオト