「わたし起点」でできることを取り戻していくために。ライフとワークの境界に宿る「ライフプロジェクト」の探し方(公共とデザイン・石塚理華さん×学習環境デザイナー・山内佑輔さん)

仕事の中で、もっと自分を表現していいのかもしれない。そんな想いを抱いているときに見つけたのが、「ライフ」と「ワーク」の境界に目を向ける「ライフプロジェクト」ワークショップ。

ワークショップの内容は、普段は言語化しづらい「もやもや」を身体表現や創作活動、対話を通じて探り、「わたし」起点の活動を見つめ直すというもの。組織や企業、そして学生に向けても実施しているそう。

開発・運営を手掛けたのは、公共とデザイン・石塚理華さん、学習環境デザイナー・山内佑輔さん。「わたし起点」のアプローチが必要だと思ったのはなぜ? そして、企業が「ライフプロジェクト」の取り組みを実践するには? 石塚さんと山内さんにお話を伺います。

「ライフ」と「ワーク」の関係性を見つめ直す

今日はよろしくお願いします!山内さんは、以前VIVISTOP NITOBEの実践を通して、余白や無駄、あそびの大切さを語ってくださいました。

山内

今日もよろしくお願いします。

僕が専門としている図工や美術のナレッジは閉ざされやすいと思っているんです。だからこそ、他の領域の方々と交わり、コラボレーションすることで、おもしろさや価値がより違う人にも伝わるといいなと思い、今回のプロジェクトを始めました。

今回、お二人が実施した「ライフとワークの間からライフプロジェクトの種をさがす」ワークショップとはどのようなものでしょうか?

石塚

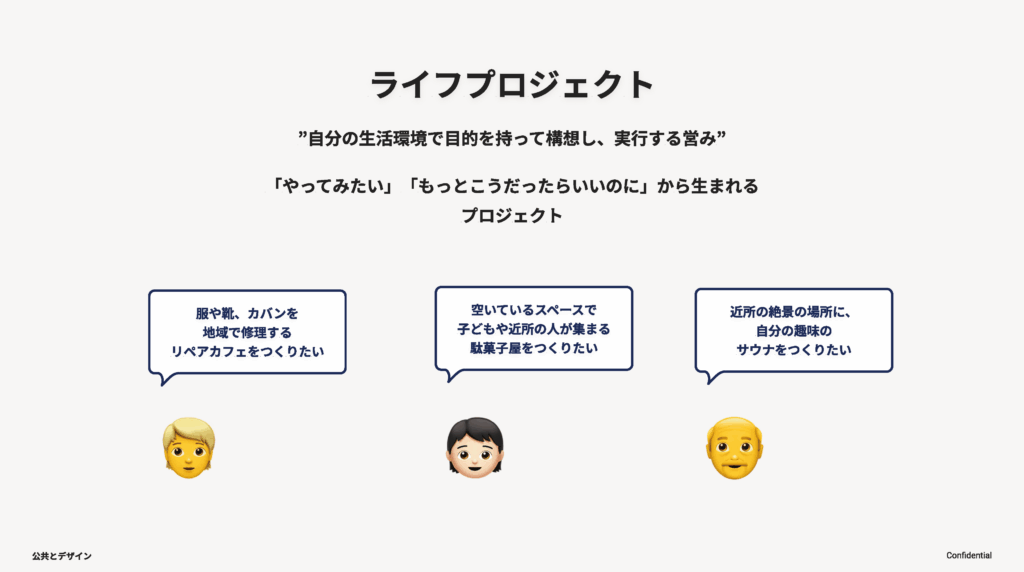

まず「ライフプロジェクト」は自分の生活環境で、目的をもって構想し、実行する営みのことです。

「やってみたい」や「もっとこうだったらいいのに」という「わたし起点」の好奇心や関心から生まれます(※)。

石塚

今回は、ローカルとしての“職場”において、「ライフ」と「ワーク」の関係性を見つめ直し、その種を見出すワークショップです。最近では、日本生活協同組合連合会のみなさんを対象に実施しました。

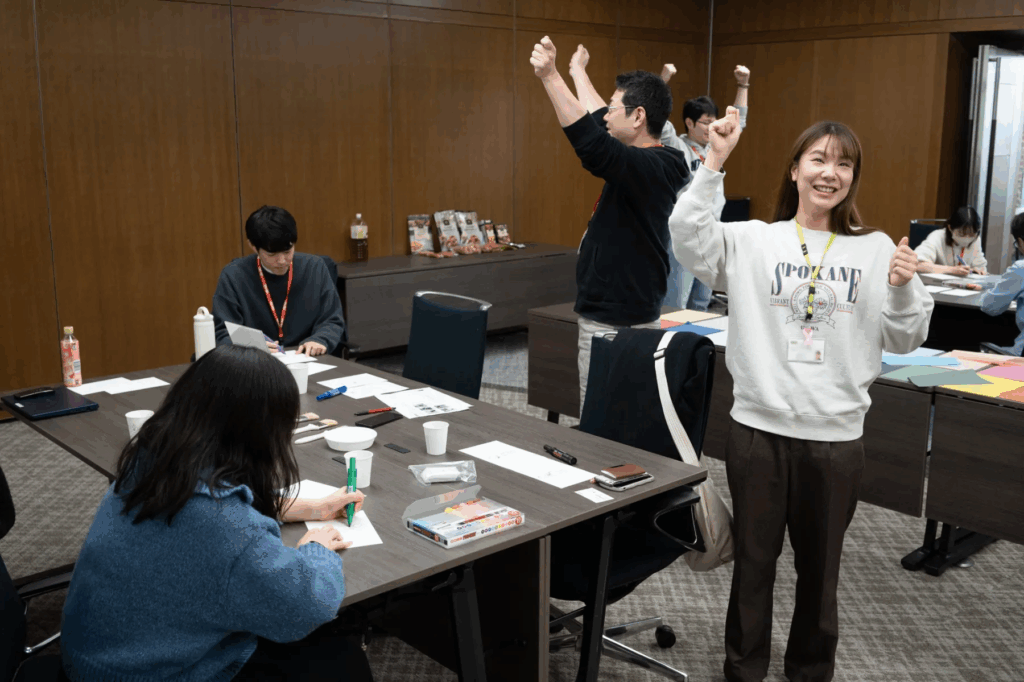

身体表現や創作活動を用いた対話によって、言語化されにくい感覚を表現し分かち合う場をつくりました。その中で、職場においてのライフプロジェクトを探っていくという内容です。

「わたし起点」のライフプロジェクト、見つけたいです!

言葉ではなく身体表現などで感覚を分かち合うとはどういうことなのでしょうか?

山内

「ライフ」と「ワーク」の関係性を見つめ直す上で、じっと座って考えていても見つからないこともありますからね。身体表現を入れながらほぐしていくんです。

たとえば、「ライフ」と「ワーク」それぞれの「最高の瞬間」を振り返って、身体でポーズを取って表してもらうプログラムを入れました。

30秒で考えて、すぐにポーズを取る。切羽詰まるので、なんか体が動いたら、もうそれで進めていくしかないんですよ。そうすると、いい意味で笑ってくれるんですよね(笑)。

あそびを大切にする山内さんらしい……!

山内

大人の方々を対象とするときには、その場に笑いが起きる雰囲気づくりも大切にしています。

石塚

そのポーズを他の参加者が見て、イラストを描いたりもしました。絵の上手さは関係なくて。棒人間でもいいので、描いてみる。

また、お花紙という柔らかい色紙を使って、モヤモヤを色で表現する時間も入れていました。

山内

最後には、そうやって作っていったものを見ながら、改めて言葉を作ってもらいました。

普段の仕事や言葉を使った会話だけでは出てこない発想が出てきますよね。僕は、これを「造形対話」と名付けたいと思っていて。

「造形対話」?

山内

対話をするにあたって、間に挟む何かがあることで、コミュニケーションが取りやすくなり、普段の思考では出てこないものが出てくる。

だから、この場でつくったものは「作品」ではなく、対話のための道具。今回のように学校教育ではない場で、僕は美術教育のアプローチを取り出して採用しています。

石塚

わたしたちの活動では、「バウンダリーオブジェクト」という表現も使います。

人と人との間にあるものが、異なる他者をつないでいく役割を果たす。そういう意味で、何か作ったものを挟んで話すのはとても有効だと考えています。

言葉は上滑りしてしまう

ただ座って一人で考えているだけでは、「ライフプロジェクト」は見つからないものでしょうか。

石塚

公共とデザインでは、さまざまな社会課題に取り組むプロジェクトをやっています。

たとえば、2時間で何らかの社会課題の解決策を考えるワークショップをするとします。そうすると、みなさんが“それっぽい社会課題の話”ができるんですよね。特に社会人と一緒にやるワークショップでは顕著です。

でも、それを本当に心から生活において課題に思っているかと言うと、わかりません。

というと?

石塚

私たちが宮崎市と実施したプロジェクトでは、高校生から大学院生までが混ざったチームを作って、「半年後にどんな宮崎市になってほしいか」を考えたんです。

学生さんたちに「今、街に何が足りないですか?」と聞くと、「伝統工芸をもっとやったほうがいい」「地域活動をした方がいい」と答えたりするんですよ。

それはもちろん大事なのですが、大人が言ってほしいことを言っているようにも感じて。

山内

そうですね。僕も最近、近い出来事がありました。今年度、高校1年生になった生徒たちの初めての探究学習の時間で「何やりたい?」と聞いたんです。

そうしたら、「気候変動の問題に取り組みたい」「プラごみの問題を解決したい」と言っていて。

大事だと思っているのは本当だろうけど、最初が「わたし起点」でないから、言わされている状態になってしまうんです。

わかるような気がします。

そこから、どのようにして「わたし起点」を引き出していくのでしょう?

山内

こちらからのアプローチのしかたを変えました。「自分がいま何を知っているのか書き出してみよう」と、「知っていること」から考えてもらったんです。

そうすると、「歯の磨き方」「散歩のしかた」など、みんながどんどん書いていきます。ある生徒は「くつろぎ方」と書いていました。それに対して、みんなが「えっ?」「どういうこと?」と関心を持って盛り上がって。

その子は、いろんな人に「どうやってくつろいでいますか?」とヒアリングをして、「自分がどうすればよりくつろげるか」をテーマに検証することになりました。

「わたし起点」ですね!

山内

人は誰かから暗に求められている「良いこと」を言おうとするし、かっこつけようとする。でも、言葉は上滑りしてしまうんですよね。

今は、インターネットでたくさんの情報を調べられるし、AIによって言葉は簡単に生成されています。だからこそ、「これをやりたい」という目標が大きくなりすぎてしまいがちな気がしていて。

共感します。

山内

だからこそ、「わたし起点」でできることを取り戻していく作業が必要なんです。

僕がものづくりを大事に思っているのは同じ理由で。ものづくりって、どれだけ言葉でイメージしても結局は手元のものしか作れないんですよね。

「おもしろがってくれる他者」の存在が大事

石塚

企業の共創プロジェクトでも、似たことが起こります。

周りから求められていること、評価されることを出しても、新しい意見でもないし、今まで言われていたことをもう一回言葉に置き直しただけになってしまうんですよね。

その議論から企業や地域の中でプロジェクトが始まっても、その人の人生と本質的には関係のないので、続かなくなってしまうこともあります。

ついつい“それっぽい”ことを言いたくなってしまうのはわかります……。

石塚

宮崎市のプロジェクトでは、興味深い学生さんがいました。あまり自分のまちについて好きではなかったと語っていた学生が、プログラムを通して「宮崎にこんなに楽しいとこがあるなんて全然知らなかった」と言うようになって。

大学のゼミや周りの友達にも自分から「宮崎にはこんなにいいところいっぱいあるんだよ」と共有する側になっていました。

なぜ、そんな変化が生まれたんでしょう?

石塚

まさに「わたし起点」を大事にしたプロジェクトを組んでいたからではないでしょうか。そのチームでは、それぞれの学生さんが好きなテーマを決めて、宮崎を紹介する小冊子(ZINE)をつくるというプロジェクトでした。

そのうちに「自分が行ったことのないところがこんなにあったんだ」「チームの人が教えてくれたお店、全然知らなかった」と発見し、あらためて街に出会い直していました。

山内

あと、やはり「おもしろがってくれる他者」の存在が大事なんだと思います。

「おもしろいね」「いいね」と周囲から言ってもらえる環境があることで、一人で内省を行うだけでは得られない気づきが浮かび上がります。

小さなプロセスを承認してくれる人って、普段はなかなかいないんですよね。

会社やブランドを体現する人はどこにいる?

今回実施した「ライフプロジェクト」ワークショップでは、どんな反応がありましたか?

石塚

「ライフ」と「ワーク」の距離について、いろいろな発見があったようです。思っていたより意外とつながっていることに気づく人もいましたし、反対に「自分はきっぱりと分けているんだ」と言う人もいましたね。もちろんきっぱりと分けて、プライベートの時間で「ライフ」の活動をするのもいいですからね。

おもしろかったのは、普段は仕事の関わりがないけれど同じグループになったメンバー同士で仲良くなって、街歩きに出かけた方々がいたこと。そういうところにも発展するんだなと、私にも気づきがありましたね。

山内

効率化を求められるビジネスの世界では、こうしたプログラムは無駄や寄り道だと思われるかもしれません。

でも、その無駄や寄り道による可能性を僕は信じています。研修は、非日常の空間で異なる視点の学びを得るためにあると思うので、こうした営みは一見無駄でも、実は有効だと思っています。

ところで、「ライフプロジェクト」はいわゆる会社の仕事の中でも見つけられるものなのでしょうか?

石塚

もちろん、会社の中で見つかる人もいるでしょう。少なくともなにかしらに共感することがあるからその会社で働き続けていると思うので。でも私は、ライフプロジェクトをビジネスの文脈に載せすぎていいのかと、いつも悩みながらやっています。

たとえば、雑草を収集して並べるのが好きな人がいたとして、ビジネスにはなりづらいかもしれない。でも、それもその人のライフプロジェクトです。

ライフプロジェクトを考えていく上ではビジネスだけにとらわれず、まずは素直に「わたし起点」で考えた方がよさそうですね。

でも、「自分のライフプロジェクトは今の会社の中でできるかもしれない」という気づく社員もいるのかもしれません。

そうやって生まれてくる従業員の「ライフプロジェクト」を、会社側はどう受け入れればいいのでしょうか?

石塚

短期的な利益や効率化には、すぐにつながらないかもしれません。

でも、「ライフプロジェクト」にむすびついた仕事は、働く人々の熱量を上げていくきっかけになりうると思っています。

なるほど。

石塚

今後、日本の労働人口は減っていきます。そうなると、会社はどんどんスリム化していって、業務委託の人材でまわしていける仕事も増えるかもしれません。その環境で、会社が会社として成立していくためには、会社やブランドを体現する人が必要になってくるはずです。

その観点で考えてみると、会社の中で「ライフプロジェクト」を行うほど熱量のある社員は、働く本人だけではなく会社にとっても、会社の理念を体現する人として、あるいは、エンジンのような存在として、長期的に非常にいい存在になると思います。

2025年5月取材

取材・執筆=遠藤光太

撮影=栃久保誠

編集=鬼頭佳代/ノオト