全国の共創キーパーソンが集結!共創のリアルを語り合う「ワイガヤサミット」 WORK MILL10周年イベントレポート(後編)

2015年の立ち上げ当初から共創活動に取り組み、その価値や意義に真摯に向き合ってきたWORK MILL。

「WORK MILL 10周年 & 『ゼロからの共創』出版記念イベント」の第二部として、「全国共創担当者が大集合!ワイガヤサミット」を開催しました。

今回は日本各地で大活躍する4人の「共創の巨人」と、大阪・名古屋・福岡で活動するWORK MILLのコミュニティマネージャー3人が一堂に集結!

共創がどのように所属する組織とつながっているのか、そのリアルを語り合いました。

それぞれの共創との出会いは?

宮野

本日は、全国の企業や自治体で活躍されている共創パーソンをお招きしました。

まさに、ワイワイガヤガヤと共創をテーマにお話を伺っていきたいと思います。

宮野

今回、オカムラの小林さんには新米コミュニティマネージャーならではの率直な視点で、皆さんに質問を投げかけてもらいますね。

小林

はい、よろしくお願いします!

私は2024年にオカムラが福岡で運営する共創空間・Open Innovation Biotope “Tie”のコミュニティーマネージャーになったばかりなので、今日は初心者マークです。

宮野

まずは、皆さんが共創活動に関わることになったきっかけについて教えてください。

ちなみに私の場合、自分から手を挙げて部署異動したことがきっかけです。

私は「SNSにうっかりコメントした」ことですね。

私が運営している「公務員人材開発研究会」は元公務員のキャリアコンサルタントの方と共同主催しています。

2017年、その方がFacebookに「公務員の人材育成について勉強できる機会を作りたい」と投稿していたのを見かけて。

内藤

私が「一緒にやりたいです!」とコメントしたところ、そのまま共同主催することが決まりました。

もしあのコメントがなければ、今日ここにいなかったかもしれませんね(笑)。

内藤

小林

コメントしたのはどうしてですか?

人材育成を学びたいという気持ちとともに、共創の場づくりに関わりたい気持ちがありました。

私自身、他の自治体の職員の方に異業種の交流イベントに誘ってもらい、はじめは興味本位で参加していたんです。何度も参加する中で、多くの学びとつながりが生まれたので、私も場をつくり誰かに貢献できればと思いました。

ただ、活動を始めた時は今のような活動につながるとは、全く想像していませんでした。

内藤

私は「えーっ!! おもしろそう!」です。

及部

もともと新規事業の部署に所属していて、スタートアップ企業の方々と事業共創をやっていたんです。

そんな時、「イノベーティブな人材を育成する施設をつくるプロジェクトがあるけれど、及部君どう?」と人事部から声をかけてもらったんです。

純粋に面白そうだったので、プレイヤーと支援側の両方に取り組むことにしました。

及部

私は「なんか社内に共創の本を書いているやつがいるらしい……。と白羽の矢を立てられた」です。

吉備

以前はイノベーションの場を持つ組織が集まる一般社団法人へリサーチャーとして出向したんですが、出向先から戻ってもこの知識やつながりを活かす場所はないなと思っていたんです。

そんな時、社長が代わり、イノベーションデザインセンターができることになり、『パーパスモデル-人を巻き込む共創のつくりかた-』(学芸出版社)という本を書いていたこともあって声をかけていただきました。

吉備

私は「社内のゴッドファーザーに見つけられた」です(笑)。

ある自治体が文化施設をつくる事業パートナーを募集して。当時の私は、プロジェクトに携わりたいと思い、社内でいろんな人に相談をしていたんです。

木村

そのプロジェクトは結果的にうまくいかなかったのですが……、その行動を社内のゴッドファーザーみたいな人が見ていてくれて。

それで、今運営している「PLAT UMEKITA」の事業計画の話が出た時に、「木村って奴がいるぞ」と思い出してくださったことがきっかけです。

木村

宮野

みなさん、けっこう白羽の矢が立ったタイプが多い印象ですね。オカムラ側はいかがでしょう?

2017年にオカムラの共創空間が大阪で立ち上がることになって。「(bee立ち上げの際にリーダーで決定していたオカムラ社員の)岡本さんの指名から!」です。

岡本さんが「一緒にbeeをこれから運営していきたい人」として声をかけてくださり、この活動に関わっていくことになりました。

大西

当時の私は内勤で、まさか自分が選ばれると思っておらず、驚きましたね。

大西

私は「移転プロジェクトのメンバーになっちゃったから」がきっかけです。

河田

Cue(当時の名称:フューチャーセンター)ができると聞いた時は、「何をしたらいいの?」と結構後ろ向きで……。不安だった気がします。

それでも、プロジェクトメンバーとして関わらざるをえなくなり、少しずつ共創について知っていきました。

河田

宮野

みなさんバラバラなエピソードに見えつつも、「この人と一緒に仕事がしたい」と社内メンバーから思われる人柄というのが共通していますね。

「共創の巨人」たちが真っ直ぐに進んでいくための軸と行動の進め方

宮野

続いては、共創を進めていくうえで、これだけは大事にしていることは何ですか?

私が大切にしているのは、「できる!! こっちの方がイイ!!と信じる力」です。

「絶対にこっちの方がいい!」と思ったら、あのルールがあるからダメ、前例がないからダメ……と諦めず、何回でも訴えます。変えられないものはない、と信じています。

そう言い合える仲間を増やすためにも、信じる力が必要だと思います。

吉備

「人と社会視点」と書きました。「共に創る」ことは、一人だけではできません。そのため、人への感謝や良いところを見つける、一緒に働きたいと思われる存在になることを大切にしています。

そして、私は社長や役員のために働いているのではなく、社会が良くなることと社員を幸せになることを大切にしています。だから、「人と社会視点」。そうじゃない場合は、共感するまでやらないくらいの気概です(笑)。

及部

宮野

2人とも、なかなかパワープレイですね(笑)。

私は「自然体と仲間」です。主催者の「やりたい」ではなく、参加者が「本当にやりたいこと」を大切にしています。

いろんな方と向き合う上で、まずは自分自身が無理をせず、ペースを守り、自然体でいる。そして、そういう自分でいられる仲間と一緒にやっていくのも大切だと思っています。

内藤

「まず自分が楽しむ」です。

前職はイベント屋だったのですが、ある時すごくつまらない顔をしながらイベント準備のために机を並べていたところ、上司から「お前が楽しくないとお客さん来ないよ」と怒られて。共創するパートナーも同じだと思います。

木村

その時の経験が、軸になっています。

やっぱり、そこにいる人が楽しそうにしているから周りに人が集まってくるのだと思いますね。

木村

宮野

理論ではなく、人や楽しさといった柔らかさが最初に出てくるのが印象的ですね。

一方で、会社からは「経営的にどうなの?」など、結果を求められることもあるかと思います。どのようにバランスをとっていますか?

私は戦略的に対処していますね。会社のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)と、自分がやろうとしていることがどれほど合致するかを丁寧に説明することを心がけています。

会社に反することをやっている訳ではなく、会社が目指す世界観の実現のために行動していると伝え、納得してもらえています。

及部

宮野

なるほど。ちなみに、組織を巻き込んで物事を進めていく時、最初に何をしますか?

「がっつり企画書を作るタイプ」「役員に直談判タイプ」「勝手にやっちゃえタイプ」などが想像できると思うのですが……。当てはまるものはありますか?

私はどれも違いますね。最初にするのは「誰を味方につけるべきかを探る」ことです。

自分の想いがあまり刺さらない方にあたるより、別のキーパーソンを動かした方がいい場合がありますから。

及部

私は「じわじわ、ぽつぽつ」です。同じ公務員で言葉は共通するものが多くても、理解や考え方が大きく異なることがあります。

そんな時は、日頃から小出しにしながら、少しずつ具体化して提示するなどしています。そこから、相手の思いが自然と表出する状況をつくります。今までの仕事では、そうやって進めてきました。

内藤

小林

共創を進めていく上で、情熱型と理論型の人がいて、それぞれの方向からいろんな進め方があり、面白いですね。

「共創」がなければ、「自社肯定感」喪失……?今とは違う未来

宮野

ありがとうございます!

では、最後のテーマです。「もし自分の組織に共創がなかったら……」を想像してみてください。今と何が一番違うと思いますか?

もし共創がなければ、仕事へのモチベーションを今ほど保てていなかったな、と思います。

もともと内勤で、当時は社外の人と話す機会もあまりなかったんです。でも、共創活動を通じて、顧客やパートナーとも対話できる。それが楽しいし、コミュニケーションスキルも身に付いていくのを実感しています。

大西

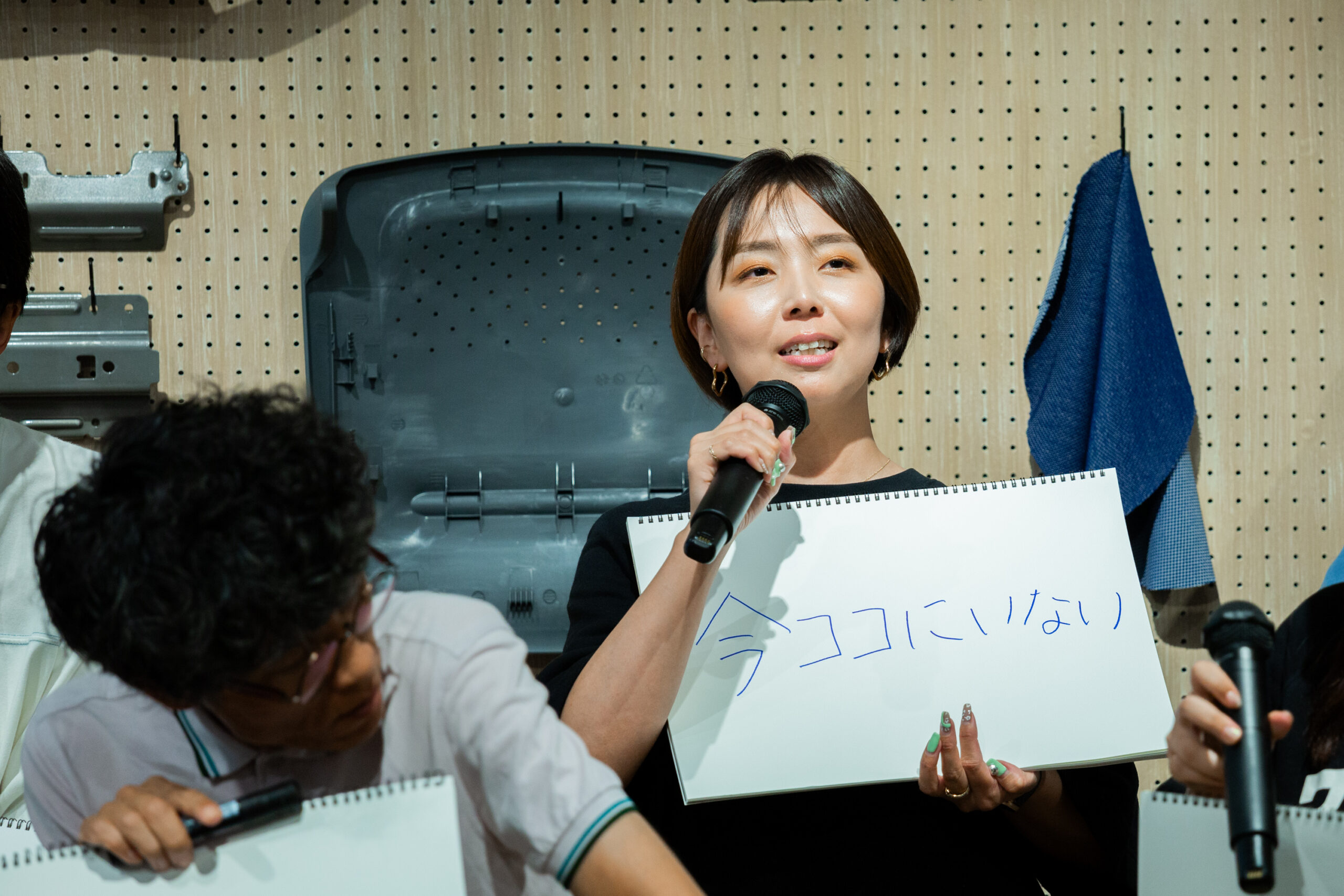

私は多分、「今ココにいない」と思います。

実を言うと、私はもともと音大で声楽を本気で勉強していたという経緯もあり、入社当初はオフィス家具にイマイチ興味を持ちきれていなかったんです。

河田

ですが、共創活動を通じて、会社や製品のこと、社会について前向きに考えられるようになっていきました。

共創がなければ、「仕事が面白くない」と思って会社を辞めていたかもしれません。

河田

宮野

共創がなければ、ここに座っていなかったかもしれないんですね!

私もまさにそうです(笑)。あと、共創という考えがなければ、組織の中で日の目を見なかったアイデアや課題意識がたくさんあると思います。

そして、日建設計と出会わなかった社外の方たちもたくさんいるはず。だからこそ、10年後の日建設計のビジネスモデルが全然違うものになっているかもしれません。

吉備

私は、個人ではなく組織はどうなるのかと考えて、「国の補助がないと倒産」と書きました。

私は、共創は「良いことを共につくること」であり、経営そのものだと思っています。上司と部下、部署同士が共創しなければ、何も生み出せませんよね。

つまり共創が組織を作っているので、共創がなければ会社は倒産していたと思います。

及部

私は「隅っこで枝豆を食べています」ですね……(笑)。

自分は人と接するのは好きな一方で、怠惰で不安定な一面もあるんです。だから、もし共創がない会社であれば、自分からはなにも動かない、居酒屋などでの宴席にたとえると隅のほうで黙って、人の話を聞きながら枝豆を食べている人間になっていたかもしれません。

木村

「自分自身が成長していなかった、人生どうなっていたか」と書きました。

共創活動を通して、自分自身が成長したことを実感しています。プライベートで行っている共創活動が、たとえば人材育成という形で、仕事につながっていく。

また、本業の事業でも柔軟に共創に取り組めるようになりました。共創との出会いは人生最大の転機でした。

内藤

宮野

ありがとうございました! みなさんのようなノウハウやスキル、マインドがあれば、たとえ組織に属さなくても大活躍されると思うんです。

でも、あえて組織の看板を背負い、外に向けてご自身を活かしている……。その選択こそがすごく価値あることだなと感じました。

逆に言えば、組織はスタッフのこうした活動や、共創人材の輩出にもっと前向きになり、ぜひ応援の姿勢を示してほしいと思っています。本日はありがとうございました!

2025年8月取材

取材・執筆=西村重樹

撮影=栃久保誠

編集=鬼頭佳代/ノオト