目指す未来の「合意」を取る。曖昧な指示をやめよう(澤円)

仕事でもプライベートでも、やりたいことは山のようにある。同時に、周りからのいろいろな頼まれごとにも向き合っていくと、いつの間にか予定はいつもパンパンに。この働き方、暮らし方は思っていたのと、ちょっと違う気がする……。そんなときに必要なのは、こだわりや常識、思い込みを手放すことなのかもしれません。連載「やめるための言葉」では、圓窓代表取締役・澤円さんと一緒に「やめること」について考えていきます。

エンジニア時代の「あるある」オーダー

ボクはもともとITエンジニアでした。ITエンジニアをしていると、非ITクラスタの方々から、いろんな頼みごとをされるものでした。

そして、その中で少々困るオーダーが……

「集客フォームを、なるはやでちゃちゃっと作ってくれる?」

「このドキュメント、いい感じに仕上げてもらえる?」

「なんか、わたしのパソコンあんまりちゃんと動かないんだけど……」

なんか思い当たる節がある方、少なくなさそうですよね(苦笑)。

ぶっちゃけ、エンジニアではない人たちと話すときは、相手の解像度がこの程度であることは日常茶飯事でした。ITの世界はどうしても専門用語が多くなりがちですし、ほかの分野の専門家からすれば宇宙人と話している気分になるかもしれません。

ボクもおそらく、専門外の領域においては同様のことが起きるでしょう。法務関連の用語とかちんぷんかんぷんなので、専門家にお願いするときには「法律的にヤバいとことかないですかね?」という、なんか学生との会話のような状況になりそうです。

このような「曖昧な依頼」や「曖昧な指示」は、受ける側も少々困ります。これが、マネージャーからメンバーに対する指示だった場合にはなおさらです。

「『言っている意味が分かりません』って聞き返すとこの人怒りそうだなぁ……」

「これ、もしかしてボクが全部わかっているって前提で依頼してるとしたら、聞き返すとがっかりされるかな……?」

こんな風に、曖昧さを解消するという行為ができないパターンもあるからです。とはいえ、曖昧な状態でことを進めるのは、仕事において非常に効率が悪いですし、場合によっては大きなリスクにもなりえます。

曖昧な指示の発生は、指示を出す側の伝え方に課題があることが多いですが、受ける側も「曖昧さの解消」に関与することでより円滑な業務が可能になります。したがって、両者が歩み寄る姿勢が大切です。

ということで、「曖昧な指示」がどのようなメカニズムで発生し、どうすれば最悪の事態に発展しないのかを考えてみましょう。

曖昧になってしまうメカニズム

曖昧な指示が生じる要因にはさまざまなものがありますが、大きく分けると「組織的要因」と「コミュニケーション要因」に分けられます。

・組織的要因:マニュアルやプロセスの未整備、新しい技術やツールの導入による認識のズレ

・コミュニケーション要因:指示を出す側と受ける側の認識の違い、前提知識の合意不足

今回は特に「指示を出す側・出される側双方による合意形成」に着目してみたいと思います。

前段では、ITエンジニアの話を例に出しましたが、「相手がどこまで理解しているのか」を探るという機会がないと、指示は曖昧になるし、作業者も曖昧な状態で試行錯誤することになります。

そのため、「曖昧さの解消」を何かしらのタスク実行に入る前に行う必要があります。

こう書くと、本当に当たり前のことにしか見えないのですが、なぜかこれができない場合があるわけで、この記事の執筆依頼にもつながっているんですよね(笑)。なかなか、社会というものはシンプルにできていないようです。

この問題を考えるにあたり、アドラー博士の名言を思い出してみましょう。

「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」

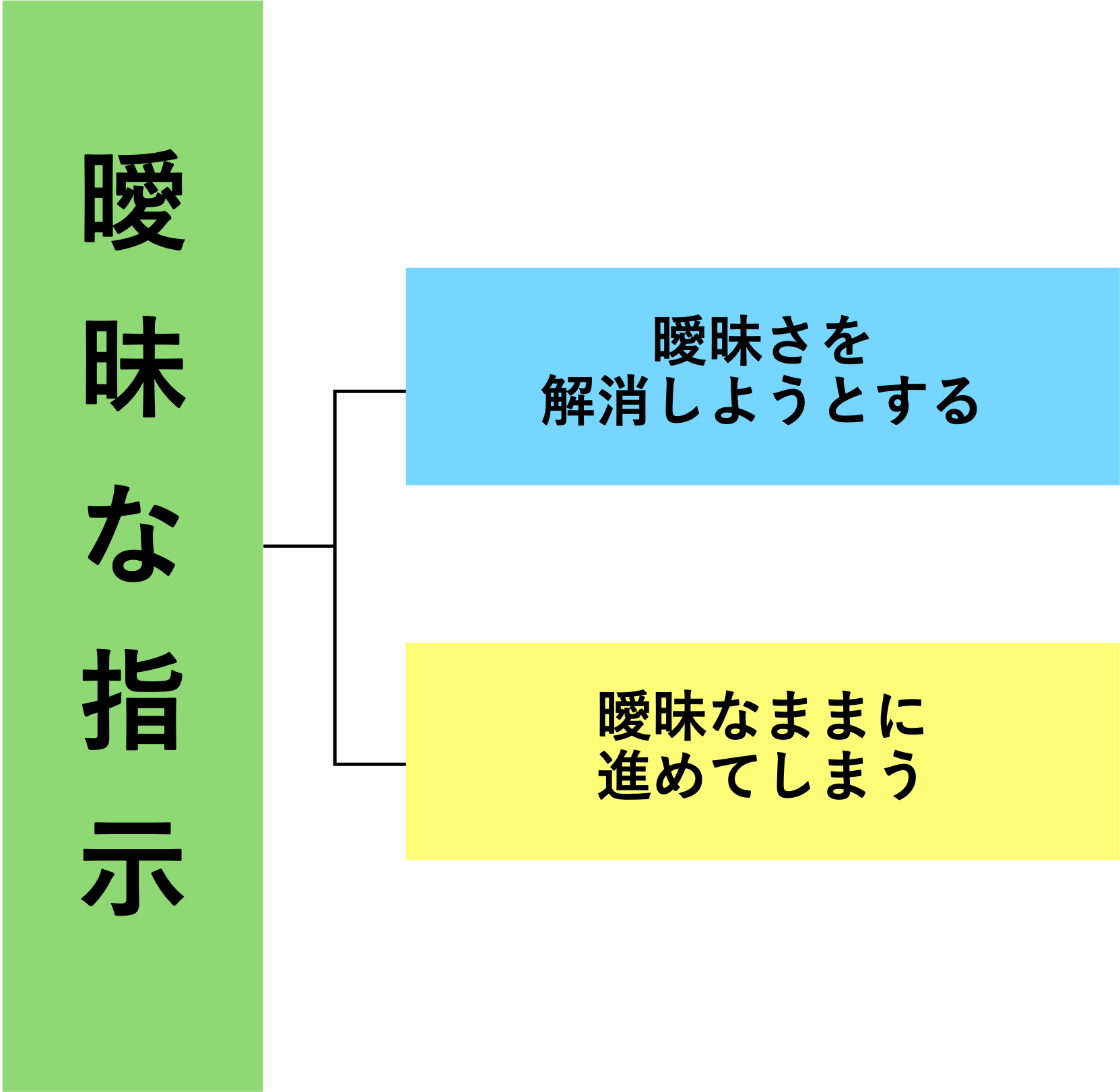

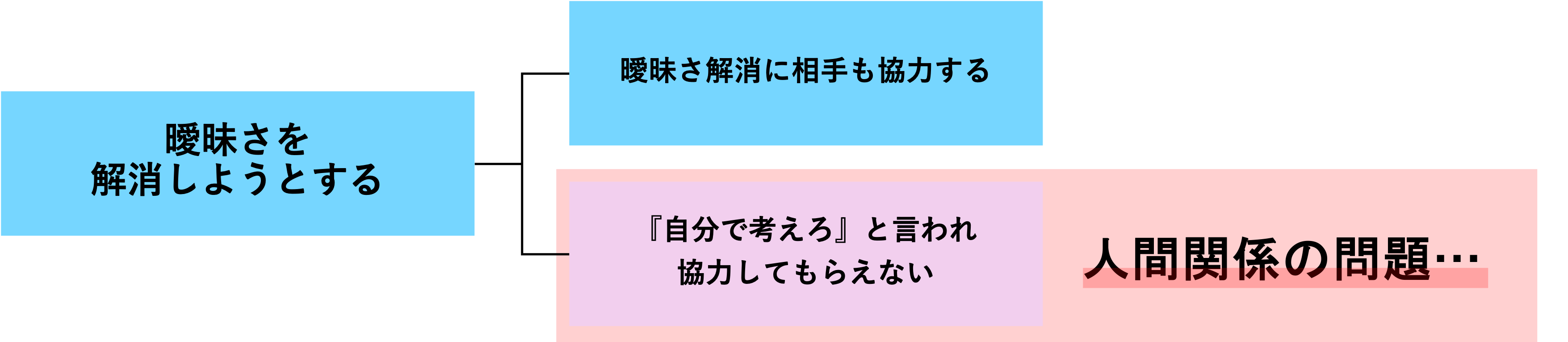

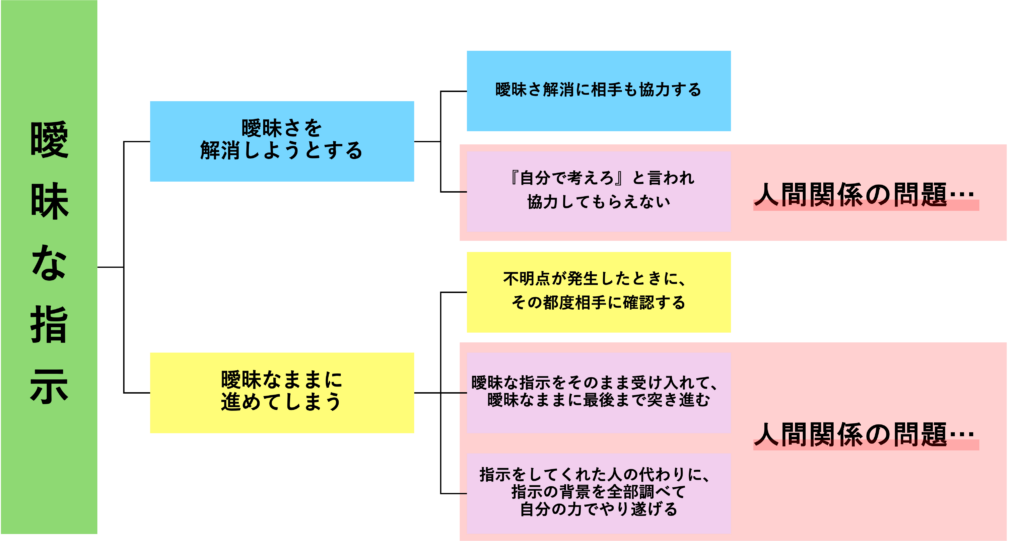

うん、これです。曖昧な指示に潜む問題は、人間関係に着目するのも一つのアプローチになりそうです。曖昧な指示が発せられた時、二つの選択があります。

1 曖昧さを解消しようとする

2 曖昧なままに進めてしまう

ここで、「1 曖昧さを解消しようとする」を選択したとき、その先に二つのパターンがありそうです。

1-a 曖昧さ解消に相手も協力する

1-b 『自分で考えろ』と言って協力してもらえない

1-aと1-b の違いは、まさに人間関係が絡みますよね。健全な人間関係が確立されていれば、1-bのようなやり取りは起きえないですよね。

この際、どちらに非があるかなどは脇にやっておいて、この人間関係の問題をどうにかしようと考えた方がよさそうです。

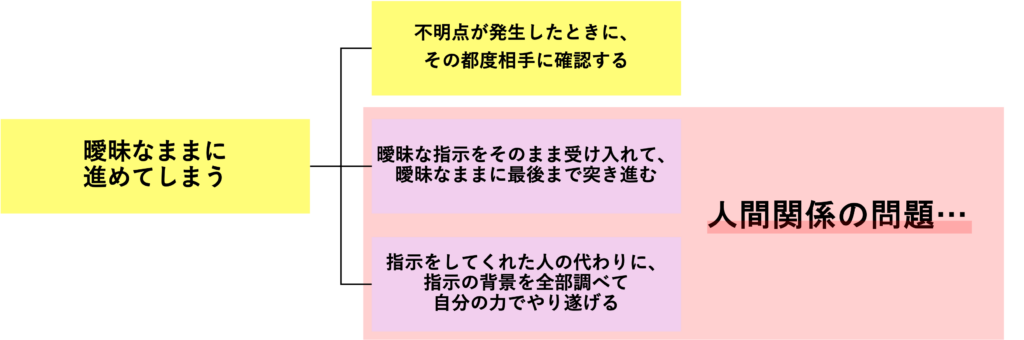

また、「2 曖昧なままに進めてしまう」の場合には、その後の展開がいくつも考えられます。とりあえず今回は3パターンに絞って考えてみます。

2-a 不明点が発生したときに、その都度相手に確認する

2-b 曖昧な指示をそのまま受け入れて、曖昧なままに最後まで突き進む

2-c 指示をしてくれた人の代わりに、指示の背景を全部調べて自分の力でやり遂げる

2-a ができる人間関係であれば、無問題ですね。

2-b と2-c は、どうやら人間関係に問題がありそうです。

2-b は、

「相手が怒るかもしれない」

「相手に「そんなことも自分で考えられないのか」ってバカにされるのが悔しい」

「人間的に好きじゃないからコミュニケーションしたくない」

こんな背景が垣間見えます。

ただ、そのまま突き進んで最後の最後で大炎上!というのは、誰も幸せになりませんね。

2-cの場合は、確かに失敗する可能性を小さくできますけど、あまりに効率が悪そうです。作業の進捗も遅れそうですし、何よりくたびれる。くたびれる、というのは継続性に対して非常に大きなリスクになりえますし、クオリティが一定しないという問題にもつながります。さてさて、どうしましょう?

目指す未来を一致させる

突然ですが、超大原則に立ち戻りましょう。仕事は、社会貢献のためにします。社会貢献とは、人間社会の未来をよくするための取り組みです。

すなわち、「どんな未来を作るか」を考えて行動することが、仕事なのです。曖昧な指示が降ってきたときは、その指示そのものの解像度を上げるだけではなく、「どのような未来になればみんな満足なのか」を考えることが大事です。

未来の姿さえ合意できていれば、そこからバックキャスティング(=理想の未来を決めて、そこから逆算して今やることを考えるやり方)ができます。

大事なことは「合意」です。前段の「1-a」以外のパターンでは、最初に合意をとる部分が見当たりません。

なので、「合意を得るにはどうすればいいのか」を考えるのが、指示を受ける側には求められますし、指示をする側も「未来の姿を合意したか」を自問自答する必要があります。

仕事は、とにかく「合意しながら進める」というマインドセットが不可欠です。相手がどれほど苦手だったり嫌いだったりしても、合意をなしに仕事をすることは、リスク以外のものではありません。

これはマネージャーからメンバーを見た場合も、メンバーからマネージャーを見た場合も同じです。相手のせいにして合意を怠ることは、一流のビジネスパーソンになるためにはあってはならないことなのです。

「コミュニケーションが成立しない相手と合意をするのは無理ゲーだ!」とお感じの方もいますよね。気持ちはよくわかります。

そんな時、OODAループ(Observe/Orient/Decide/Act)という考え方が曖昧な指示の解消にも応用できます。

Observe(観察):指示を出す人の傾向を観察し、どのような伝え方をしているか分析する。

Orient(状況判断):その指示が曖昧になりがちな背景を把握し、解決のためにどのような質問が適切かを考える。

Decide(意思決定):曖昧な部分をクリアにするための質問を決め、具体的な聞き方を選択する。

Act(行動):適切なタイミングと方法(直接確認する・文書で確認するなど)で質問し、明確な指示に変えていく。

このように、OODAループの各ステップを意識することで、曖昧な指示を受け流さず、主体的に明確化する動きを取ることができます。

曖昧な指示が生まれたときは、出した方にも出された方にも曖昧さを解消する責任が発生します。自責のマインドを持ちつつ、曖昧な指示撲滅に向けてがんばってまいりましょう!

アイキャッチ制作=サンノ

編集=ノオト