独立時計師は「時間」とどう向き合っているのか? 菊野昌宏さんの仕事から考えるプロセスの価値

情報量が溢れ、多くの人が「タイムパフォーマンス」を意識する時代。でも、効率ばかり求めて時間を気にする生活にちょっぴり疲れているような……。

大事なことを見落としてしまう前に、改めて時間について考えてみませんか? 今回は日本初の独立時計師としてご活躍されている、菊野昌宏さんに「時間」との向き合い方についてお伺いします。

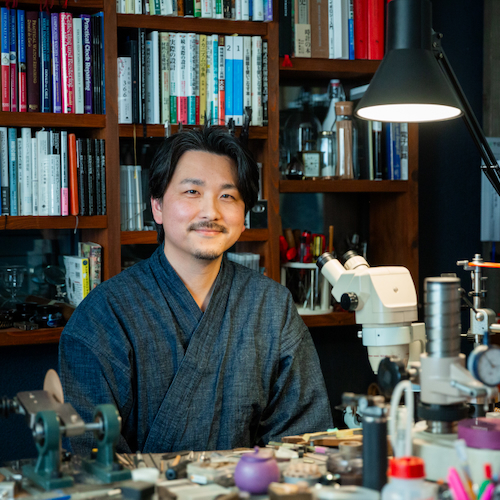

菊野昌宏(きくの・まさひろ)さん

1983年、北海道出身。高校卒業後、自衛隊へ入隊。除隊後、時計を学ぶためにヒコ・みずのジュエリーカレッジに入学。卒業後、研修生としてアシスタントをしながら時計作りを本格始動。2013年、スイスの独立時計師協会の正会員となった。

ネジから文字盤まで、全部ひとりで製作

本日は工房にお邪魔しております。早速なのですが、まず「独立時計師」のお仕事について教えてください。

菊野

独立時計師の厳密な定義はないのですが、企業に属さず時計を作っている人やチームのことを言います。今は世界に100名ほどいるのかな?

今のように大量生産される以前の江戸時代にも時計はありましたから、先人たちの活躍も含めると、定義が難しくて。

独立時計師の皆さんは、どうやって時計を製作されているのでしょうか?

菊野

時計師によって、金属を削ってパーツから製作する人、既存のパーツを使って製作する人とさまざま。

僕の場合は、パーツから全部ひとりで製作しています。

全ておひとりで、ですか!?

菊野

ネジや針など小さなパーツは、細い金属を削ってつくるんです。パーツごとに設計図を作っています。最近はCAD(図面作成ツール)を使うことも。

たとえば、「MOKUME」の文字盤は3種類の金属を組み合わせてあります。色の異なる金属を重ねて、叩いて削るのを繰り返すことでできあがるんですよ。

どこからアイデアや技法が思い浮かぶのでしょうか?

菊野

「MOKUME」の文字盤は、日本の伝統工芸「木目金(もくめがね)」という刀のつばなどに使われていた技法を参考にしています。

菊野

あと、歴史を知ることも好きなので、本からヒントを得ることも多いですね。

工房にはいろんなジャンルの本があるのも納得です。

日本には独立時計師協会の先輩がいない中、菊野さんはどのように道を切り拓かれたのでしょうか?

菊野

直接作り方を指導してくれる先生はいなかったので、国内外の書籍を読んだり、気になる時計を分解したり、見様見真似の独学です。

専門学校の研修生になって、初めて作ったのがこの時計です。

菊野

もともと扇状に針が動く時計があって、その仕組みが面白いなとアレンジを加えたものです。この時計の歯車は既存のものを使ったんですけどね。

あえて自衛隊に入隊

菊野さんが独立時計師になるまでを振り返ってみて、転機になった出来事を教えてください。

菊野

やはり自衛隊への入隊を決めた時ですかね。当時の僕は、大学への進学や就職がピンと来ていませんでした。ただ「このままじゃダメだ」という気持ちもあって。

「学生になったとしてもきっと遊んで終わるだろうな〜」と思っていたので、今までやったことのない世界にあえて飛び込んでみようと入隊したんです。

大きなチャレンジですね。

菊野

幼い頃からものづくりが好きだったので、自衛隊の「武器科」に興味がわきました。そこなら自分も楽しめるのではないか、と。

ただ運動も苦手だし、集団生活もできることならしたくないと思っていたので、今までの自分とは真逆の世界でしたね。

真逆の世界は、苦しく感じませんでしたか?

菊野

大変なこともありましたが、体は鍛えればその分筋肉がついて、足も速くなるんですよ。小さな成功を積み重ねられたのはいい経験になりました。

ある種、いろんなことを強制的にやっていく中で、自分の好きなこと・嫌なことが明確になっていったのも大きかったです。

「運動はやっぱり好きじゃないな」「集団生活でワイワイするのは意外と悪くないな」とか。

なるほど。

菊野

訓練期間が終わり、武器科の配属になったんですが、なんとなく物足りなさを感じていて。そんな時、上官がしていた腕時計を見て、時計の面白さを知りました。

もっと深く知りたいと時計雑誌を読んでいくうちにワクワクしている自分に気がついて。もっと「自分の好き」に正直になろうと独立時計師の道へと進むことを決心したんです。

世界にひとつのフォトブックで時計づくりの「プロセス」を共有

自衛隊での経験を通じて「好き」を見つけられたんですね。現在はどれくらいのペースで時計を製作されているのでしょうか?

菊野

完全受注生産で、年に1本。多くても2本できるかな?

2025年時点では、新規オーダーを受け付けていません。自分のスタイルとして「自由に時計を作っていきたい」ので、バックオーダーは抱えません。

経済的なことを考えたら、10年先まで予約が入っている方がいいのはわかっているんですけどね。

バックオーダーがないってことは……同時進行ではなく、1本を1年かけて作っていくんですか!?

菊野

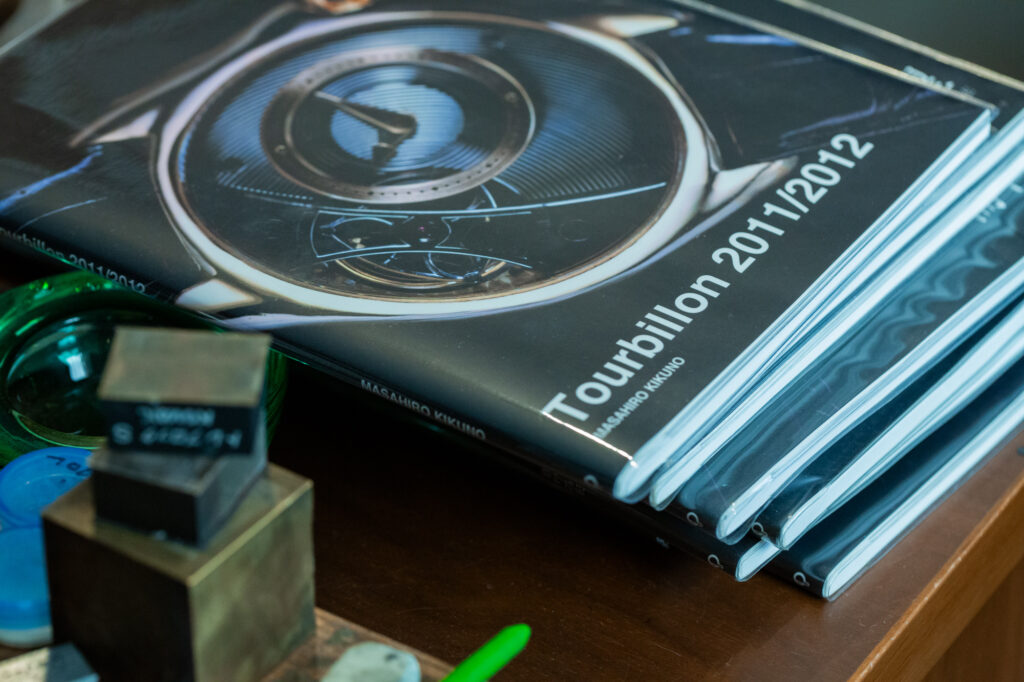

そうです。また時計ができあがるまでのプロセスを写真集にまとめてお客様にお渡ししています。

作りながら自分で撮影していて、僕の手元が写っている写真だけは妻に撮影してもらっています。

写真集に載っているパーツが目の前の時計に使われていると思うと、すごく愛おしい気持ちになります。

菊野

ありがとうございます。

完成品って誰がどう作ったかわからないので、プロセスをみてもらいたくて。子どもの成長アルバムみたいに記録として残してお渡ししよう、と。

僕自身も楽しみながら製作しているのですが、時計を作るのに夢中で「あっ、撮り忘れた」という時もあります(笑)。

菊野さんの1年間が小さな時計の中に込められていると思うと、そこにも価値を感じられますよね。

菊野

同じ時計を機械で作って、大量生産することも可能かもしれません。

でも、「人の手で削って組み立てて作った」というプロセス自体が価値になると僕は思っているんです。

プロセス自体が価値に?

菊野

はい。ゼロから手で作り上げたプロセスは、数値化できない。さらに手の技術って、その人にしかできないことなんですよね。

設計図のデータは残せても、同じ時計でも作り手によって完成品は変わります。それが面白いし、ワクワクするんですよ。

寿命という“限り”があるからいい?

菊野

人間ってどう足掻いても100年くらいで死んでしまう。つまり、僕がどれだけ頑張っても、あと100本も時計は作れないんですよ。それがいいんじゃないですかね。

菊野

人生で考えたら、人間の結果は「死」。だとしたら、その中で「どう生きるか」のプロセスを大切にした方がいいと思いませんか?

確かに、現代って「いかに迅速に結果を出すか?」と考えて、プロセス部分を短縮してできるだけ時間をかけないようにしている感じがしますね。

タイムパフォーマンスを意識しているけれど、生き急いでいる、というか。

菊野

社会の仕組み上、稼がないと生きていけないから仕方ない面もあるでしょう。とはいえ、「何をパフォーマンスとするのか?」は考えてみてもいいと思います。

僕の場合はシンプルで。自分が楽しく、幸せに生きることが大切だと思っているんです。だからこそ、従業員を雇わず全てひとりでやるという働き方に辿り着きました。

自由に時計を作りたいというお話もありましたね。私も菊野さんのように自由に働きたいです!

菊野

あ、それはよく言われるんです。「菊野さんは自由でいいね」って。

でも、もしお金があって、納期もなかったら1個も時計は完成しないと思うんですよね。だらだらしちゃって一生終わらない(笑)。

デッドラインと予算があるから、仕事は完成するんです。矛盾しているようですけど、人ってそういう生き物なんですよ。

納期と予算……。これは会社員の働き方も一緒ですね!

菊野

目の前のことに夢中になっていたら、仕事が終わっていた、が理想ですよね。スケジュールをガチガチにしてその通りに進行するのは、ストレスになっちゃいますから。

詰め込み過ぎずに、やる気があるときに、やる。それくらいのゆるさも大切ですよ。

すべてのプロセスに意味がある。価値がわかれば、仕事は楽しい

菊野さんがこれからやってみたいことを教えてください。

菊野

最新技術も取り入れながら、新しいことに挑戦し、新しい時計の価値を生み出していきたいです。

時間はスマホで見られる時代。正確な時刻に価値を感じる人は少ないと思うんですよね。手作業や職人の技術に価値を感じてもらえるようになったらいいな、と。

ワクワクしちゃいますね。

菊野

その方が楽しいですからね。肩書きやお金も増えすぎると、動きにくくなります。

経済的な確実さよりも、やりたいと思ったときにサッと動ける自分でいたい。

自分の時間、自分の生活が第一なんですよね。これも家族の協力あってこそ。妻にも感謝しています。

時間に追われる現代人が菊野さんのようにワクワクを優先して生きるには、どうしたら良いと思いますか?

菊野

う〜ん……。自分の得意なことが、誰かの喜びになるって考えがあるといいのかもしれませんね。

時計を作っているときって無駄なパーツはひとつもないんですよ。同じネジを5本作ったとしても、時計には全て必要なパーツ。

全ての仕事に意味がある。自分の仕事が全体のプロセスにどう関わっていくか考えてみると、ワクワクできるのではないでしょうか?

プロセスを見直してみるっていいですね。

菊野

会社員や農家さんでも、どんな仕事にも結果を出すまでのプロセスは必ずあるはず。どんなプロセスを経て、この結果にたどり着いたのか?

そんな文脈を意識するようにしたら、いろんなことにありがたみを感じるし、自分自身の価値にも繋がってくると思いますよ。

【編集後記】

時計といえばスマホ任せになりがちな日々ですが、菊野昌宏さんが作る時計を目にして、久しぶりにアナログ時計の魅力に触れました。小さなパーツが緻密に組み合わされ、チクタクと音を立てて時を刻む姿には、愛おしささえ感じます。

「効率」が求められる今の時代、菊野さんが大切にするのは、その過程すべてが価値となるものづくり。ふと、私たちも仕事の中で「プロセスを魅せる」ことをもう少し意識してみてもいいのかもしれないと思いました。効率が少し悪くても、そこに心を込めれば、きっと誰かの心に響くはずです。そしてその「味わい」こそが、他にはない特別な価値として輝くのだと思います。

(株式会社オカムラ WORK MILL 編集員 / Sea コミュニティマネージャー 宮野 玖瑠実)

2025年1月取材

取材・執筆=つるたちかこ

写真=栃久保誠

編集=鬼頭佳代/ノオト