思考停止しがちな日本人が、いまこそ考えるべき「わたしのワーク・ライフバランス」

WORK MILLエバンジェリストの遅野井が、気になるテーマについて有識者らと議論を交わす企画『CROSS TALK』。今回は株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長の小室淑恵さんをお迎えしました。

前編では日本の中小企業・大企業の直面する課題を紐解きながら、働き方改革の本質的な意義の共有こそが、その成功に不可欠であること。そして着実に進みつつある現状が浮かびあがってきました。後編では、中央省庁の働き方改革から男性の育児参画、そしてワーク・ライフバランスの本質にまで話が及びます。

長時間労働は果たして「会社」だけのせい?

遅野井:私自身、外資系企業に勤めて思ったのは、日本企業よりもむしろ極めてウェットで、性善説によって制度が成り立っているんだな、ということ。「あなたのことを信じていますよ」というのが前提にあるから、パソコンを持ち出して外で作業してもいいし、プロセスを問わず成果を見てくれる。一方、日本企業では「従業員は何かをしでかすかもしれない」という性悪説の中で制度設計されている。だから、従業員たちが企業を信用していないのも、マインドとしては無理もないと思うんです。

ー遅野井宏(おそのい・ひろし)WORK MILL エバンジェリスト・編集アドバイザー

ペルー共和国育ち、学習院大学法学部卒業。キヤノンに入社し、レーザープリンターの事業企画を経て事業部IT部門で社内変革を担当。日本マイクロソフトにてワークスタイル変革専任のコンサルタントとして活動後、岡村製作所(現 オカムラ)へ。これからのワークプレイス・ワークスタイルのありかたについてリサーチしながら、さまざまな情報発信を行う。株式会社オカムラ はたらくの未来研究所 所長。

小室:ある種、思考停止というか…「指示待ち型」ですよね。とある企業で働き方を考えるワークショップを行ったんです。自分たちが疑問に思うことをテーブルに上げて、それに対するソリューションも考えて、小さく試して、それがうまくいきそうだったら他のチームにも勧めましょう、といった内容で。すると、「僕たち『指示待ち文化』だったので、こういう方法がいちばん苦しいです…」と言われて。そんな「指示待ち文化」って胸張って言われるとは思いませんでしたからね(笑)

ー小室淑恵(こむろ・よしえ) 株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長

2006年に起業し、働き方改革コンサルティングを約1000社に提供。主催するワーク・ライフバランスコンサルタント養成講座は全国に約1600人の卒業生を輩出。政府の産業競争力会議民間議員、経済産業省産業構造審議会委員、文部科学省中央教育審議会委員、厚生労働省年金部会委員、内閣府仕事と生活の調和専門調査会委員などを歴任。最新刊は『プレイングマネジャー「残業ゼロ」の仕事術』(ダイヤモンド社)。

遅野井:上司から言われるならまだしも(笑)

小室:そう。でも、そういう強い指示が降ってくる職場で、自分達から発信してもなかなか通らなかった職場環境なら、残業を「上司に言われたから」「お客様がいるから」と外的要因のせいにするのも無理はないんです。ただ、そこで「カエル会議」という付箋を使って自分達の働き方をカエルためのワークショップを行って、自分達で話し合って職場における残業要因を出していくと「もっと自分達がこれを変えたほうがいいのでは」と、自分たちにも残業に至る内的要因があることに、ハッと気づいてくれて。

遅野井:ほんの少し思考のサイクルが上向きに変わると、変わっていきそうですね。

小室:日本企業はどうしても最初から組織一丸となって大きくやろうとするけど、それは本当にハードルの高いこと。それなら、小さな成功体験を積んで、少しずつ外へ働きかけていったほうがうまくいくんです。

たとえばある建設業では「1年間は12か月もあるのに、工事の納期の8割方は年度末の3月に集中している」こと。そうすると3月はもう尋常じゃない働き方を余儀なくされるわけです。でも「発注側に改善要望を出したら、うちへ注文してくれなくなるかもしれない」とひたすら我慢する。なんとかして乗り切っても4月には人がドッと辞めていってしまう。優秀な人材から順にいなくなってしまい、さらに生産性が落ちる、、という。

遅野井:あぁ…うちの業界でも起こりえますね…。

小室:この建設業は、経営トップが意を決して取引先に直談判に行きました。そうしたら実は発注者サイドも3月は納品チェックを大量に行わなければならなくて、そっちはそっちで死にものぐるいで仕事せざるを得ない状態になっていました。「だったら計画的に発注をして、納期が3月に集中しないようにしましょうよ。」と取り決めることが出来、8割集中していたのが、5割、3割、と年々減少しています。これまでのサイクルを見直して、お互いにwin-winの落としどころが見つかったんです。…まぁ、発注者というのは国土交通省さんなんですけど(笑)

遅野井:いやぁ…ドキッとしました(笑)。でも日本のビジネス慣習上、多くの企業が年度に縛られて、納期に向けた無理を生じさせていますよね。残念ながらうちの業界もそういった側面がありますし、そうなると「戦略的にオフィスへ投資しましょう」なんて話になりにくい。

小室:たしかに。年度末に残った予算を取りに行く営業をしたりしますもんね。「残りの100万を我が社に。なんとか特別に間に合わせて納品しますから」みたいな(笑)。そうなるともう、お互い泥沼の仕事ですよね…。

遅野井:そうですよね…そこを変えていかないと。

小室:私たちの会社って、年度予算(営業目標)は設定してないんです。あくまでも「このくらい行くといいね」みたいな数字をベースとアップで持っているくらいで。でもこの12年間ずっと増収増益なんです。

遅野井:すごい。

小室:無理して年度末に取りにいって、翌月に凹んでる企業が多いですが、3月に人手が足りなくて4月は余ってる状況作っちゃうなんて、人材不足時代に一番ナンセンスですよね。人材資源を安定して投入するには、なるべく凸凹をつくらないで安定したほうがいいわけです。本質的に何が重要なのかを考えて経営層が選択していけば、変わっていけると思うんです。

遅野井:しかし、チラッと省庁の話も出ましたが、彼らもまた非常に過酷な労働環境にあると言えるかもしれませんね。

小室:そうなんです。実は企業の労働時間を取り締まる労働基準監督署の所轄である厚生労働省が中央省庁のなかでいちばん残業が多いんです※1。(笑)。ただ、私も何年か「霞が関の働き方改革を加速するための懇談会」の座長を務めてきて、劇的に変わってきているとは思います。いちばん大きかったのは、今年4月から360度評価を導入したこと。それまでは、管理職の評価基準に部下の時間あたり生産性が指標として入っていなかったこともあり、「部下を使い倒して自分が成果を出す」みたいな人が出世する構造になってしまっていたんです。けれども360度評価を導入したことで、どんなに上司から覚えめでたい人でも、部下の労働時間を適切に管理できず、メンタル疾患においやってしまうような管理職は露呈するようになりました。総務省などがさきがけて導入して、全省庁にも導入になりました。

遅野井:それはかなり大きな意思決定ですね。

小室:ここ1、2年、あまりにもモラルの欠如や、ガバナンスの崩壊が国民の目からも分かるようなことが頻発しましたよね。月間200時間の残業が「良くあること」と語られるような、普通の暮らしぶりとはかけ離れた状態で、果たして家族に誇れる仕事ができるのかどうか、霞が関の中でもおかしいと声を上げる人が増えてきました。国家公務員のメンタルヘルスを理由とした休職は、民間の3倍※2 にも上ります。しかも、責任感が強くてなかなか言えない人もいるはず。そういった方が次々と体調を崩して離脱していくんです。

遅野井:優秀な方も多いでしょうし、国としては大きな損失ですよね。

小室:そうなんです。国会で大臣が無事に答弁できるための回答づくりで、膨大な残業をしています※3。1回の国会にかかっている官僚の残業代は、私の試算では約20億円です。その残業代も税金から出ているわけですから。そういった現状を本当に変えていきたくて、省庁の働き方改革もここ数年ずっとお手伝いしているんです。

※1 東京新聞_働き方改革推進してますが… 残業ワースト 厚労省5年連続

※2 Business Insider Japan_官僚のメンタル休職者は民間の3倍。国会対応、政治家の理不尽に翻弄される

※3 BuzzFeed_国会議員が官僚に強いる「ブラック残業」 午前3時から答弁をつくることも

ビジネスにも影響する男性の育児参画と教育問題

遅野井:ワーク・ライフバランスを考えるうえで、私自身、子どもふたりの父親ということもあって、男性の育児参画にも関心があります。小室さんがコンサルティングしている企業の意識変革は進みつつあるのでしょうか。

小室:厚生労働省の発表では、2017年度の男性育休取得率は5.14%で過去最高だった※4とされていますが、実は企業が独自に設定している有給休暇を使って休んでいる男性社員も含めると、ほぼ100%育休を取得している企業というのも増えてきているんですよ。特に保険業界などは男性の育児休業取得促進に熱心ですね。でもよく考えたら、保険ってライフステージによって適した商品が変わっていくのに、今まで男性はそれを実感せずしてどうやっていままで売ってきたの、という感じですが(笑)。やはり、生活者としての実感が仕事にも活かせると考える人は増えてきたと思います。

遅野井:そういう意味では私の場合、もう二人とも中高生なので、生まれた時には男性が育休を取る事例なんてほとんどなかったんです。私も育休を取らずに来てしまいました。

小室:その頃はしかたないですよね。でも、第二子誕生を機にはじめて育休を取る父親は多いんです。ひとりなら、夫と妻でラグビーみたいに「パス!」「はい、パス!」と受け渡していくこともできなくはない。…まぁ、実質的には「子どもはママにパスされっぱなし」みたいなことも多いんですが(笑)。けれども二人目が生まれたら、そうはいきません。ママに頼りきりというわけにもいかず、パパは何をすべきなのかということが問われる。「一人目のときは大変だった」と妻に恨み節を言いつづけられ、さすがに二人目で信頼を取り戻さなきゃ…と切実な状況で、なんとか育休を取ろうとなるようです。そこではじめて子どもの世話の仕方を覚えて、遅ればせながらようやくパパになる、みたいな。

遅野井:ただ、男性の育児参画の話って、どうしても子どもが乳幼児〜未就学児くらいを想定していることが多い気がするんですよね。

小室:確かに。でもそれって大きな誤解ですよね。ちょうど昨日、夫とも話してたんですけど、「未就学児のケアがいちばんラクだったよね」って(笑)

遅野井:ですよね。そもそも小学校に入ってからのほうが長いにもかかわらず。

小室:本当に。特に日本社会の罪深いところは、中学生や高校生くらいの子どもがいる家庭にも転勤を命じてきたことですよね。子どもがある程度大きくなってくると、「もう大丈夫だね」みたいな感じで、残業を頼んだり、転勤で単身赴任させたり…。でも思春期になると考え方も複雑になってきて、その心の機微も受け止めないといけないのは、本当に難しいこと。そんな時期に転勤で父親が不在になると、単身赴任から帰ってきても、子どもとまともにコミュニケーションが取れなくなりますよ。

遅野井:去年、我が家はちょうど娘の受験だったのですが、「面接があるから」と仕事を調整して行ったんです。合格発表のときも会議中に席を外して、電話を受けて。日ごろから仕事の中でも、職場のメンバーに状況を共有し父親としてこういった子育て関与の方法があるんだよ、と後輩たちにも一つのモデルとして示しているつもりなんです。

小室:全部妻に任せきりで、「塾に入れておけば大丈夫」となりがちですよね。

父親が、子育てに関わっていくと日本の教育の課題にも気づかされるはずですよね。子どもの授業参観へ行ったときに衝撃を受けたんですが、とにかく子どもたちを全員同じ行動をさせる、静かにさせる、整列させることに必死です。朝礼は暑い日も寒い日も直立不動で整然と並んで、先生の話を聞く。理不尽なことに耐える訓練ばかりです。

いざ社会に出て「多様性だ」「斬新な発想を出して」なんて言われても、もう出ません。理不尽な長時間の労働環境でも、それに耐えぬくべきなんだと思ってしまい、それに順応できない自分がダメなんだと、メンタルをやられてしまう──。その社会構造が頭の中でつながったとき、本当に怖くなりました。

遅野井:海外の教育事例などを見ると、大きな温度差を感じてしまいますよね。

小室:先進国の大半では、小学校の頃から自分で時間割を考えるんですよね。自分の能力と目指したい方向性に対して、どのように時間を使うべきか徹底的に自分で考えて、必要な教材を持って教室へ向かう、といったふうに。時間を自律的に使う訓練をしながら成長していくわけです。

遅野井:教員側にも思考停止があるのかもしれませんね。

小室:今、中学校の教員の6割が過労死基準時間を超える残業をしています。帰宅してからもずっと採点作業。そんなところに文科省がどれだけ「アクティブラーニング」や「チーム学校」など新しい教育方法や概念を追加していっても、教員たちは「また上から面倒なことが“降って”きた」と感じてしまう。

遅野井:その構造はまさに日本の企業と従業員の関係性にも重なるところがありますね。現場が上層部に対して根強く不信感を抱いているから、新しいことをはじめようとしても、その真意が伝わらない。

小室:まさに。いま、日本では不登校の子たちも増えていますけど、オランダではイエナプラン教育を取り入れて、不登校をゼロにした学校※5もあるんです。そこでは、先生と話したい人、調べ物をしたい人、PCを使って作業したい人など、7人ずつくらいにわかれて、それぞれやりたいことを進めるんです。学年という概念もないので、自分の能力に合うと思ったクラスへ行けばいいし、障がい児も同じクラスで授業を受けます。日本ではやはり、ノーマルなクラスがあって、それが合わない人は別クラス。企業でもそうですよね。長時間労働ができるメインの人、育児や介護する時間が必要なサブの人に分けて、メインの人中心に制度設計されている。真のダイバーシティって、キャリアをそうやって分類するのではなく、同じチームとしてできるようにすることなんじゃないでしょうか。

※4 日本経済新聞_男性の育休取得5.14%、過去最高 17年度

※5 東洋経済_不登校児をゼロにした元中学校長の「非常識」–子どもを育てる学校マネジメントとは何か

ワーク・ライフバランスを考えつづけることこそがその本質

遅野井:私も10年前、小室さんの本ではじめて「ワーク・ライフバランス」という言葉を知りました。ご自身の社名としても掲げていらっしゃいますが、この10年ですっかり定着しましたよね。一方で、最近では「仕事か生活どちらも充実させたい」とか、「仕事と生活の二項対立ではなく、より包括的に考えたい」といった声も聞かれます。いま、改めてワーク・ライフバランスの本質をどのように捉えていらっしゃいますか。

小室:どうしても「バランス」という言葉につられて、2:8なのか5:5で釣り合ったほうがいいのか、10あるものを取り合うようなイメージで考えられてしまう。「ワーク・ライフバランス」という言葉は全世界共通に通用する言葉で、アメリカにも学会がありますのでその言葉を使ったほうが世界と議論が出来るので便利ですね。正しく意図を表現するなら「ワーク・ライフハーモニー」や「ワーク・ライフシナジー」がいいですね。

「ワーク・ライフバランス」という言葉から、ワークに注目する人もいれば、ライフに注目する人もいる。おそらくその前者から派生したのが「働き方改革」なんですよね。日本の課題として、ワークが変わらなければライフが変わらないという状況だったから、働き方改革に焦点が当たって、政府主導で一気に推し進められることになったわけです。

遅野井:働き方改革がこれだけ多くの人にとっての関心事になったいま、改めて問われるワーク・ライフバランスの価値とは、一体どんなものなのでしょうか。

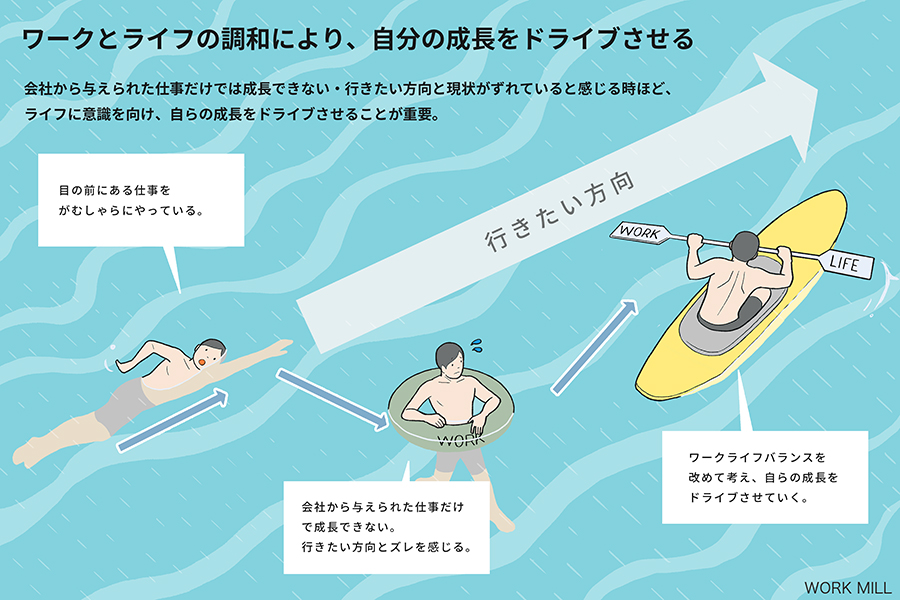

小室: 自分の目指す、自分が成長したい方向に向かって、日々の時間を使えるようになること、ではないでしょうか。

たとえば、「企画の仕事がしたい」と考えている人が秘書職に配属されたら、どんなにその仕事を頑張っても企画のスキルは身につかないかもしれない。本気でその仕事がしたいならば、なんらかの形で自主的に企画力を磨く方法を見つけなければなりません。いつも、自分の目の前にある仕事をがむしゃらにやるだけでは、自分の行きたい方向へ行くことはできないんです。「なりたい自分」になるためには、少しでも主体的に自分の身につけたい能力を獲得できる機会も付加していかなくてはならないんです。ワーク・ライフバランスの価値はをそれを可能にすることですね。

遅野井:そのためには、「自分がどうしたいのか」を改めて考える必要がありますね。

小室:行きたい方向と現状がずれている人ほど、意識してライフを自分で取りにいかなければ、永遠にそこへたどり着くことはできません。会社から与えられた仕事だけで成長できないと思うのなら、自分なりにワーク・ライフバランスを改めて考え、ワークとライフを調和させていく。そうやって自らの成長をドライブさせることが大切なんだと考えています。

一方で「育児」は思わぬ方向からさまざまなインプットが生まれて、驚くような発見があって、思わぬ自分へ成長させてくれることもありますね。

2018年12月11日更新

取材月:2018年9月