経営陣によるチームリーダー経営が終わり、全員リーダー経営の時代に ー 唐澤俊輔さん

「いい会社」をつくりたい。

これは、組織開発に関わる誰もが、常に思うことでしょう。では「いい会社」とは、どんな会社を指すのでしょうか。

2020年にAlmoha LLCを立ち上げ、スタートアップ企業を中心に組織開発やカルチャー醸成の支援に取り組む唐澤俊輔さんは、「いい会社とは、従業員の期待値と現実の環境にギャップが少ない会社」といいます。そして「ギャップを生まないために、組織のカルチャーを言語化する必要がある」と。

これまで、日本マクドナルド、メルカリ、SHOWROOMで組織開発に取り組み、カルチャーづくりに奔走してきた唐澤さん。なぜ、組織開発においてカルチャーを重視するのでしょうか。

本企画は、前編と後編に分けてお送りします。後編のテーマは「企業の未来を左右する、カルチャーモデルの重要性」について。終身雇用制度の崩壊や新型コロナウイルス感染症の到来など、めくるめく時代が移り変わる今、組織にとってはよりカルチャーの形成が重要になり、一方で従来のやり方でのカルチャー醸成が難しくなってきた面もあります。この状況を打破するための一手とは――。

採用の難易度が上がる今、突破口になるのはカルチャーモデル

WORK MILL:前編では、唐澤さんが「企業にとってカルチャーづくりは、就活の自己分析のようなもの」とおっしゃっていたのが印象的でした。

唐澤俊輔さん(以下、唐澤):先ほどは、組織は自己分析し、どんなカルチャーかを明らかにすることが大切とお伝えしました。一方で、求職者も同じように「自分はどんな性質か」「どんな状況のほうがパフォーマンスが上がるのか」と自己分析し、正しく認識しなければなりません。

ー唐澤俊輔(からさわ・しゅんすけ)

大学卒業後、2005年に日本マクドナルド株式会社に入社し、28歳にして史上最年少で部長に抜擢。経営再建中には社長室長やマーケティング部長として、社内の組織変革や、マーケティングによる売上獲得に貢献、全社のV字回復を果たす。2017年より株式会社メルカリに身を移し、執行役員VP of People & Culture 兼 社長室長。採用・育成・制度設計・労務といった人事全般からカルチャーの浸透といった、人事・組織の責任者を務め、組織の急成長やグローバル化を推進。2019年には、SHOWROOM株式会社でCOO(最高執行責任者)として、事業成長を牽引すると共に、コーポレート基盤を確立するなど、事業と組織の成長を推進。2020年より、Almoha LLCを共同創業し、人・組織を支援するサービス・ツールの開発を進めつつ、スタートアップ企業を中心に組織開発やカルチャー醸成の支援に取り組む。

唐澤:ルーティンワークや定型的な仕事を得意とする人もいるし、ゼロからイチを生み出すマニュアルのない仕事を得意とする人もいます。どちらも世の中には必要な存在です。重要なのは、自分がどんな人間なのかを見極めて、自分に合う組織を探せるか、なのです。

採用は、組織と人の価値観のマッチングといえます。よりよいマッチングを行うためには、企業と求職者がお互いに努力するべきでしょう。

WORK MILL:求職者は「安定志向」「挑戦志向」などさまざまなタイプに分類されますが、組織もいくつかのタイプに分類されるのでしょうか?

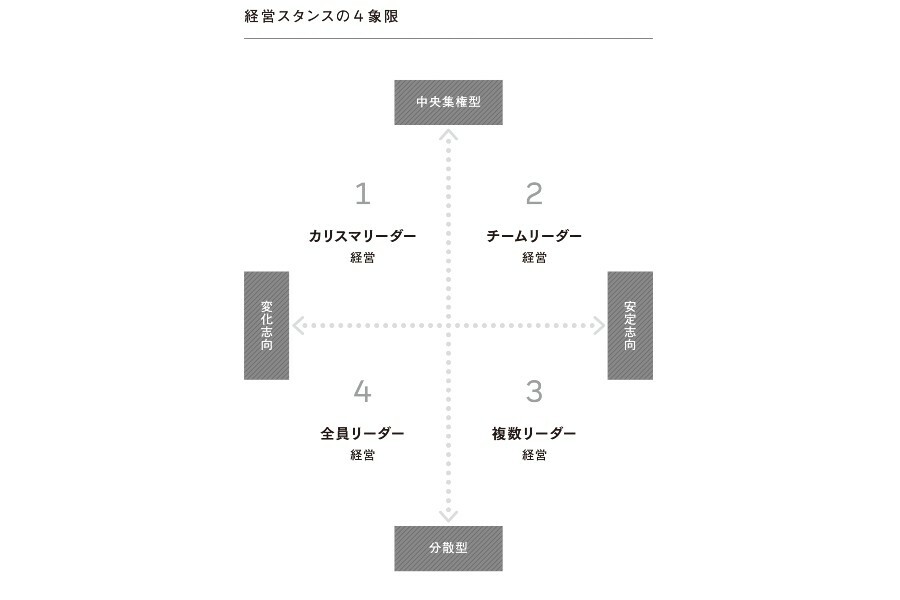

唐澤:はい。さまざな組織のカルチャーを検証した結果、経営スタンスは大きく4つに分類されることがわかりました。

一つ目は、ひとりのカリスマが常に変化を起こしながら組織を成長させていく、変化志向で中央集権型の「カリスマリーダー経営」。二つ目は、経営陣がチームとなって意思決定して組織の成長を進める、安定志向で中央集権型の「チームリーダー経営」。三つ目は、組織運営を子会社別・事業別・地域別などに分散させる、安定志向で分散型の「複数リーダー経営」。四つ目は、ビジョン・ミッション・バリューといった大枠だけを決めて個人に任せる、変化志向で分散型の「全員リーダー経営」です。

この4つの経営スタンスのうち、どのスタンスに分類されるかにより、カルチャーの傾向がある程度分かれています。そのため、カルチャーを言語化するにあたり、まず自社の経営のタイプを知ることが手がかりとなるでしょう。

WORK MILL:採用活動が企業にとって年々困難になるなかで、カルチャーを言語化することは、突破口になる気がしてきました。

唐澤:そうですね。これまでは「終身雇用制度」で40年間、同じ会社で働き続けることが前提でした。そのため、企業と求職者の価値観の一致はあまり関係なく、まっさらな新卒を採用し、自社のカルチャーに染めるのが一般的でした。

しかし現在、終身雇用の前提が崩れているうえ、「自分らしさ」を大切にするZ世代の社会進出により、採用のあり方が変わっています。若者は会社のカラーに染められることに拒否反応を示し、働いてみてイメージと違ったら職を変えるといったように、個人が企業を選ぶ時代になったのです。

そんな採用の難易度が高い今こそ求められるのが、カルチャーモデルです。企業がカルチャーを世の中に向けて発信することで、企業と求職者のミスマッチを防ぐフィルターとして機能し、価値観の合う人が集まりやすくなります。

コロナ禍で、「チームリーダー経営」は限界に

WORK MILL:2020年は新型コロナウイルス感染症が拡大し、組織によって「完全リモート化」「出社日数の削減」など対応が分かれました。同じ場所に集まることのよさを見直し、オフラインに振り切った組織もあり、カルチャーが意思決定によく表れた一年だったと思います。

唐澤:怒涛の一年でしたね。オフラインで顔を合わせる機会が少なくなったので、カルチャーを構築する難易度はますます上がっていると思います。

これまでは同じ空間で過ごすことによって、なんとなく伝わってくるものがたくさんありました。例えば、誰かが上司に怒られている姿を見て「こういう行動は奨励されていないのか」と気づいたり、飲みに行って本音で仕事の話をするなかで何が評価されるのかがわかったり。

今はリモートワークが導入され、自分以外の人の行動が見えなくなり、これまでのように評価基準を反映できなくなりました。マネージャーはどう評価しているのかを従業員に伝えにくいし、従業員は何が評価されるのかがわからず、お互いにとってつらい状態です。

WORK MILL:行動が見えないから評価すること、されることが難しく、意識をすり合わせようにもオンラインミーティングしか術がない。八方塞がりの状態かもしれませんね。

唐澤:ただ、オンライン化が加速した結果、リモートワークでも生産性が上がることが証明されました。

これまでは「集まったほうが生産性が高いから」という理由で、東京へ、オフィスへ、と一箇所に集まっていました。しかし、「密から疎へ」と概念が180°転換したことで、リアルの場に集まらなくても業務は進むし、むしろ個々が自宅で仕事をしたほうが生産性が高いことがわかったのです。だって、電車に乗る時間がなくなったし、雑談の時間も減りましたからね。

こうしてわざわざ集まる理由がなくなった今、これまでの日本企業に多かった中央集権型で安定志向の「チームリーダー経営」は、限界が近づいているのではないでしょうか。以前は安泰だと思われていた大企業も、コロナ禍では大打撃を受けています。大手の鉄道会社や航空会社ですら、多額の赤字ですから。

緊急時、経営陣がわざわざ集まっていては、意思決定が遅れてしまうかもしれません。「チームリーダー経営」の経営スタンスだと、外部環境によってドンと落ちたときの耐性が低いのです。

明日になったら世界が180°変わってしまうかもしれないこの時代では、変化することを前提に経営する必要があります。そう考えると、これからは必然的に、カルチャーを掲げて個人に判断を任せる、分散型で変化志向の「全員リーダー経営」に集約されていくでしょう。

カルチャーが浸透すれば、全従業員の足並みをそろえられる

WORK MILL:「全員リーダー経営」に集約、ですか。

唐澤:はい。「全員リーダー経営」のような分散型の経営スタイルほど、カルチャーの重要性が高くなります。なぜなら、バラバラのなかで監視の目を光らすわけにはいかないし、かといってそれぞれの判断軸に任せて好き勝手やってもらうわけにもいかないから。

カルチャーやビジョン・ミッション・バリューが浸透していれば、全員の足並みが自然とそろい、個々が独自に意思決定をしても組織としての意思を反映させられるのです。カルチャーという大枠のなかで自由に働くことで、これまでにないイノベーションや化学反応も期待できるでしょう。

WORK MILL:カルチャーモデルをつくり、従業員に自由な環境を与えることで、チームリーダーの経営スタンスでは発生しえなかった意見が生まれることもある、と。

唐澤:そうです。そして、より大きなイノベーションを起こすには、多様性が重要になってきます。違うバックグラウンドをもった人がいて、違う考え方の人がいる。そんな人たちが合わさることによって化学反応が起こり、新しいものが生まれます。

ただ、考え方が違う人が100人いれば、舵の取り方(行動や判断の基準)も100通りあり、一歩間違えると船が沈みかねません。そこで、多様性のある人たちをまとめ、舵の取り方を統一してくれるのが、行動指針や判断軸となる「バリュー」です。

画面越しのコミュニケーションでは、阿吽の呼吸に頼ったままではカルチャーが伝わりません。リモートワークに移行した今、暗黙知だったカルチャーを言語化し、可視化することが求められているのです。

これからのオフィスの価値は、いかにイノベーションを起こせるか、に宿る

WORK MILL:先ほど、唐澤さんは「オフラインで顔を合わせる機会が少なくなり、カルチャーを構築する難易度が上がっている」とおっしゃっていました。そのなかで、組織はどうカルチャーを構築するべきでしょうか?

唐澤:まず、「オンラインでできること、できないこと」「オフラインでできること、できないこと」を切り分けるべきだと思います。

カルチャーを言語化するうえで欠かせないミーティングやワークショップは、オンライン会議ツールでも可能です。一方、オフラインでないと実現しないのは、余白や雑談といった、一見すると無駄なこと。そういった、その組織ならではの空気感を五感で感じられるのが、オフィスという場所でしょう。

WORK MILL:オンラインでできること、オフラインじゃないとできないことを明確にし、カルチャーを構築するために両軸で走らせることがポイントなのですね。特に、日々発生していたプラスアルファのコミュニケーションは、オフィスでなければ生み出せない、と。

唐澤:はい。これまでのオフィスは、生産性の向上を目的としてつくられた部分が大きいものでした。腰が痛くならないイスに座れたり、パソコンを使いやすい高さのデスクがあったり、作業を快適に行うことを重視した空間です。

しかし、移動時間が無くなったことやデジタルツールなどのテクノロジーを活用することで、リモートワークでも生産性を高められることがわかった今、オフィスは違う価値をもつ必要があります。そこで、私がこれからのオフィスのあり方として掲げるのが、イノベーションを起こすための空間です。

WORK MILL:イノベーションですか。

唐澤:組織が成長しようと思ったとき、効率を上げれば生産性が上がり、結果として安定的に利益も上がります。ただ、変化が多いこの時代、逆境に立ち向かい成長するためには、イノベーションを起こして非連続な成長をすることが必要です。

このイノベーションを起こすのに、オフィスは大きなカギを握ります。人と会って話したり、他者から学んだりする時間にこそ、オフィスの価値が宿るのではないでしょうか。

リモートワークがメインのなか、オフィスに集まって充実した時間を過ごすためには、これまで日本企業がやってきた社内行事や部活動などが意外と大切かもしれませんね。部門外の斜めの交流なども、積極的に取り組むことをオススメします。

これらは、一見すると仕事には関係がないように見えます。しかし、イノベーションは何気ない会話や自分とは異なる考えに触れたときの化学反応によって起こるもの。コミュニケーションを生んでイノベーションを起こすという視点で見ると、人が同じ場所に集まることに大きな意味が生まれてくるでしょう。

2021年1月26日更新

取材月:2020年12月