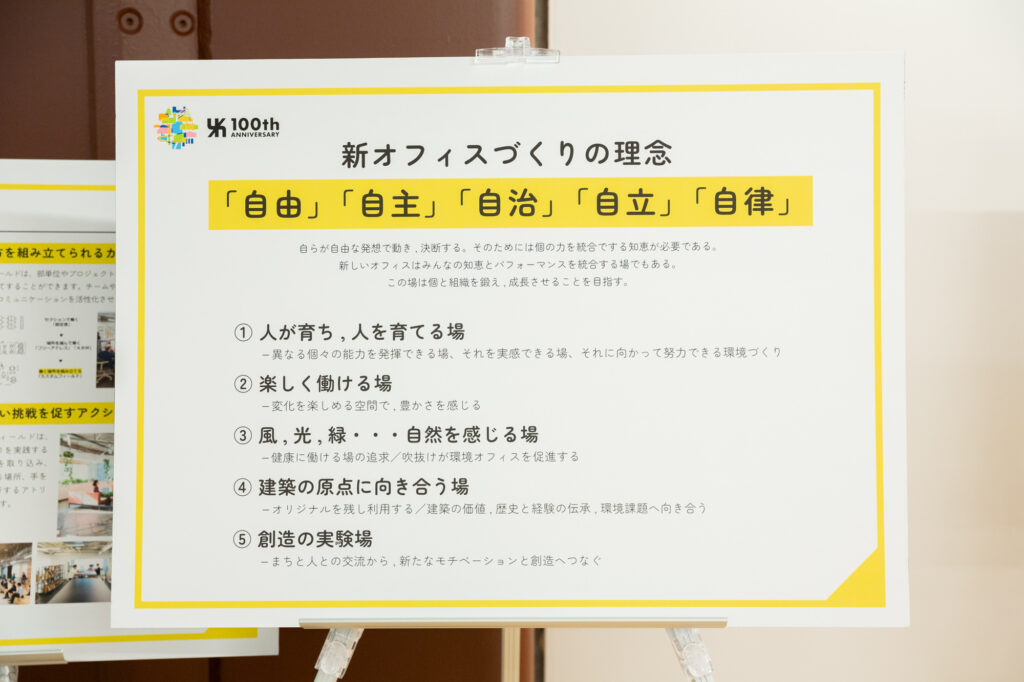

「まちにひらかれたオフィス」とは? 創業100年超の安井建築設計事務所が移転し、働き方を変えた理由

オフィスは、社員が業務や会議をするだけにとどまらず、その役割をどんどん広げています。

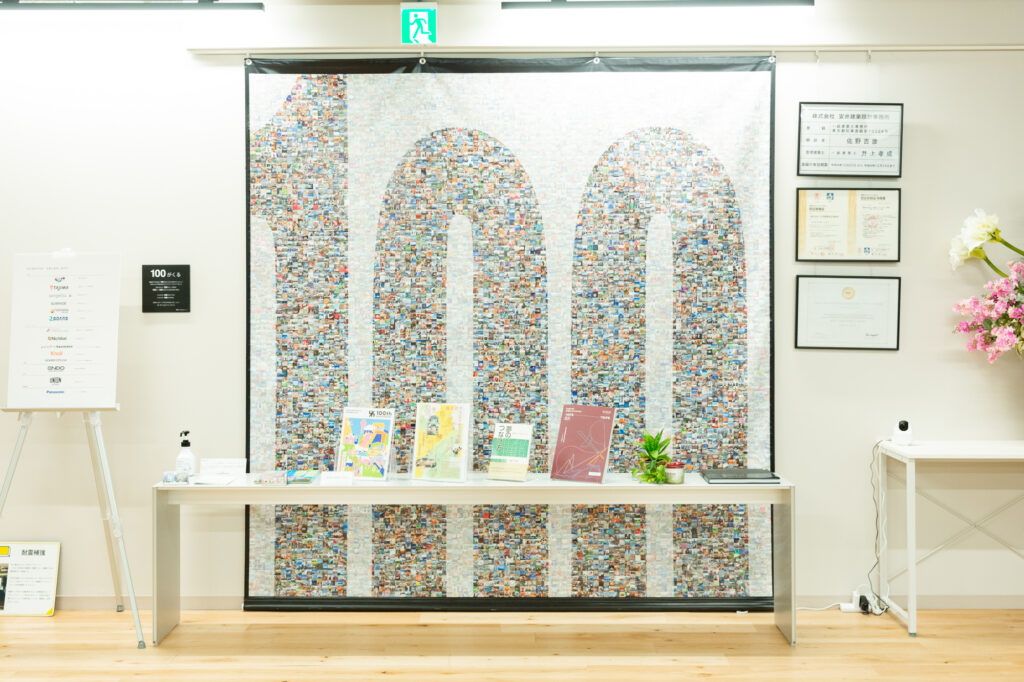

日本橋野村ビルや大阪ガスビルディングなどの有名建築物を生み出してきた安井建築設計事務所は、創業100年を機に東京事務所を移転。

オフィスビルや政府関係機関が密集する平河町から、町人と武家の町だった神田美土代町(かんだみとしろちょう)へ移りました。

新しい東京事務所は、仕切りや壁がほとんどない開放的な雰囲気。3フロアのうち1階は、一般の人も入れるオープンスペースになっているのも大きな特徴です。

このオフィス設計をしたのは、3人の社員。なぜ、このような事務所をつくったのでしょうか。背景にある思いや、新しいオフィスでの働き方について聞きました。

壁のない広い空間や、まちの人も入れるエリア

今日は、安井建築設計事務所さんの東京事務所にお伺いしています。広々とした空間ですね!

松原

築60年のビルにリノベーションして入居することになり、壁を極力なくしたレイアウトにしました。

1階は一般の人も入れるスペースになっていて、今はちょうど、建築を学んだ大学生が卒業制作の展示会の準備をしているところです。

小林

フロアの一部を吹き抜けにしたり、内階段をつけたりして、光や風、人の動きをつなげることも大切にしています。

平河町から、神田美土代町に移転されたんですよね。

まちの雰囲気が大きく違うと思いますが、美土代町へ移ると聞いたとき、どう感じましたか?

松原

「人やまちを元気にする」を理念に掲げる安井建築設計事務所の移転先として、いい場所だと思いました。

日本三大祭りで有名な神田祭があるなど、地域としての歴史や文化が色濃く残るエリアですから。

杉木

美土代町は、かつて町人が住むエリアと武家屋敷町の境目だったらしいんです。町人と武家、2つの文化が入り混じる歴史をもつ、おもしろいエリアだと感じました。

小林

平河町は閑静なまちでしたが、今の美土代町は学生街も近くにぎやかなイメージですよね。

このオフィスの設計デザインは、社内コンペで皆さんの案が採用されたとお聞きしています。

1階は一般の人も入れるオープンスペースになっていて、他社のオフィスとはかなり違う雰囲気ですよね。どのような意図で設計されたのでしょうか?

杉木

たしかに、1階は一般の人も入れる「まちにひらかれた」スペースになっています。

ただ、それはメインのコンセプトではなくて。

そうなんですね。どのような考えがあったのでしょうか?

杉木

まず、コンペで採用されたいという気持ちよりも、「自分たちがやりたいことを自由に表明できるチャンスだ」と思ったんですね。

というと?

杉木

建築のデザインそのものより、自分たちがどういうふうに働きたいか、どんな人生を送りたいか。 人生の中で、多くの時間を過ごすオフィス。「自分たちはこうやって働きたいんだ」という意見を上層部に伝えられるチャンスだと。

なるほど。

杉木

具体的には、「人やまちを元気にする」ことに向き合う会社として、安井建築設計事務所のやりたいことをまちに発信し、自分たちのエネルギーをまちに染み出していく。そして、まちからもパワーをもらう。

そんなオフィスにすることで、自分たちがより成長できるのではないかと思ったんです。

その手段として、「まちにひらかれたオフィス」があるんですね。

杉木

その通りです。

「自分たちのやりたいことがまちと接続していく」という構想のもと、移転されたこの場所を「美土代クリエイティブ特区」と名付けました。

世代や業界を超えたつながりが生まれるオープンスペース

それぞれのフロアについて、設計の意図を教えてください。1階のオープンスペースは、どのような考えでつくったんですか?

小林

安井建築設計事務所は基本的にお客様から依頼をいただいて建築を設計する会社なのですが、そういったクライアントワークだけではなく、自分たちがやりたいことも日常的にできるスペースがあればいいなと。

そこで、まちとつながるスペースにすることを目指しました。

松原

このような設計にしたのは、建築設計に対するお客様のニーズが多様化する中、内向きにならずに社会と接する場所がほしかったという思いがあります。

タスクをこなすだけではなく、社外から多様な情報を取り入れてこそ、クリエイティビティが高まると思うんです。

自分たちが生み出していきたい価値を考えて、オフィスを設計したんですね。

松原

はい。オフィスを通してモチベーションが上がり、クリエイティブなアイデアを生み出せる会社になっていきたいと考えました。

杉木

安井建築設計事務所は、市役所など公共空間の設計提案もしています。

けれど、どうしても設計側として携わることが多く、その場所にいる当事者のように自分ごととして捉えられる機会はあまりありませんでした。

自分たちがまちにひらかれた場をどう運用し、どんな気持ちの変化が起こり、いかなるつながりが生まれていくのか。

自分たちが公共空間を運営する当事者になることで、その実感を持ちたいという思いもありましたね。

実際に、社外の人とつながる機会は生まれているんでしょうか?

松原

神田というエリアに根ざした活動をしている人たちとの出会いが多く生まれています。

たとえば、メガネの製造・販売をしているJINSさん。私たちと同じく、東京本社の一部をギャラリーとして公開し、まちづくりが自社の発展につながるという思いを持っている企業です。

JINSさんと何か一緒に活動をしたことはあるんですか?

松原

このオープンスペースで、トークセッションを開きました。「地域と企業がどう一体になって活動するか」をテーマにした意見交換会で、60人ほどが参加してくれたんです。

おもしろそうなイベントですね!

松原

とても盛り上がりましたし、僕たちにとっては、異業種の方々と交流する貴重な機会になりました。

同じ「まちづくり」というテーマに関心があっても、業種が違うと物事の捉え方も違うので、とても勉強になりましたね。

杉木

その他にも、建築を学ぶ大学生や先生、若手建築家とのつながりも生まれています。

オープンスペースで卒業制作の講評会をしていて、うちの社員も声をかけてもらって参加したんです。ここにあるキッチンで作ったカレーを食べながら(笑)。

杉木

移転してから、この場所を通して業界や世代を超えた予期しない出会いが多く生まれています。

_722004_20241004_047-1024x683.jpg)

ルールをできる限りつくらない働き方

小林

2階から上はオフィスエリアです。1階と同じく、会議室以外はできるだけ壁をつくらず、総務・ICT系以外はフリーアドレスにしました。

簡単に移動できる可動型の机を採用していて、広いフィールドの中で自由に組み合わせて働けます。

杉木

必要なものや人を自分たちで集めて場をつくるという意味で、「カスタムフィールド」と呼んでいます。

フリーアドレス席にする会社は増えていますが、レイアウトも自由なんですね!

杉木

1階のコンセプトを2〜3階にも生かしたいと思って、自由に机を動かせるようにしました。これによって、社員は自立・自律しながら、自らの働き方を組み立てられるんです。

あと、他部門が何をしているかがわかる状態にしたくて。以前のオフィスではエレベーターを使わないと他のフロアへ行けなかったので、他部門の様子がわからなかったんです。

小林

建築では自然採光や自然通風をよく提案するのですが、それを自分たちのオフィスでも体験したいと考えました。

換気ができるように窓を多く作ったり、植物を多く置いたりもしています。

杉木

1階も含めて、実は社員が持ち込んだ植物も多いんですよ。それがきっかけで会話が生まれることもあるので、持ち込み自由にしているんです。

そうなんですね。管理を極力しない方針なのでしょうか?

杉木

できる限りルールをつくらないことをルールにしている、と言ってもいいかもしれません。

席のレイアウトにしても、植物の持ち込みにしても、自分たちで考えて周囲とコミュニケーションをとり、常識の範囲内で配慮し合いながらトラブルがないようにしてほしいと伝えています。

小林

このオフィスのコンセプトをふまえ、社員がやりたいことを自主的に企画して協力者を募り、イベントができる仕組みもつくっています。

移転してから1年間で、社員企画による餅つき大会や流しそうめんのイベントなどが開かれました。

杉木

会社が主催するのではなく、イベントを企画した人が主人公。会社はあくまで応援する立場です。

オフィスが変わることで、働き方やコミュニケーションも大きく変わったと思います。

その変化やギャップについて、社員の皆さんの理解はどのように得られたのでしょうか?

松原

ルールを最小にしているぶん、意味合いをしっかり伝えるように意識しています。

何のためにこの機能があるのか、オフィスの壁を取り払っているのか、といったことです。

小林

発信の仕方も工夫しています。たとえば、「〇〇してはダメ」「〇〇してください」と制限するような伝え方をすると、社員が何かしたいと思っても「どうせ駄目だと言われるだろう」と諦めてしまいかねません。

そうならないよう、社員が前向きな気持ちになるような伝え方を心がけています。

まちとつながることで、仕事のやりがいを高めていく

移転から1年ほど経って、今の東京事務所の姿は、理想に対してどのくらいの進捗ですか?

松原

60点くらいでしょうか。社員アンケートでは「コミュニケーションしやすくなった」という声が多く挙がっていて、働き方が変わりつつあることを実感しています。

残りの40点、どうすれば満点になるのでしょうか?

杉木

この場所があることで、業界関係者や学生さんとの接点は増えましたが、地域との深いつながりはこれからの段階です。

地域の皆さんとのつながりをもっとつくることで、より良い状態に近づくと思います。

地域とのつながりをどのようにつくろうと考えていますか?

杉木

僕たちがまちの活動に参加したり、まちの皆さんにオープンスペースを使っていただいたりして、つながりを深めたいと思っています。

2024年、このエリアの夜警の皆さんが集まりのために1階を使っていただき、町会との接点ができました。

それに2025年は、2年に1度の神田祭の年です。町会から神輿を出す予定なので、僕たちも担ぎ手やお手伝いで参加できればと思っています。

ますます地元の方とのつながりが深まりそうですね。

杉木

はい。近い将来、まちの皆さんがふらりと遊びに来てくださる場所になるといいなと思っています。

社員の働き方の点で、これから目指したいことはありますか?

小林

クライアントワークという日常業務だけに留まらず、会社発の活動をさらに活発にしていきたいです。

こうした働き方が自分の人生を豊かにし、会社の発展にも役立つと信じています。

松原

業務との両立が大変ではありますが、これからも僕たち3人は「美土代クリエイティブ特区」の運営に携わっていく予定です。

まちづくりに関わる皆さんと一緒に神田美土代町の魅力を高め、社内だけでは得られない知見を増やしていきたいですね。そこから、自分たちの仕事のやりがいや魅力を高めることを目指したいと思います。

2025年3月取材

取材・執筆=御代貴子

撮影=栃久保誠

編集=桒田萌/ノオト