大手保険からお茶の世界へ。TeaRoom・梶原康太さんが見つけた「お茶のある働き方」とは

かつて会社の来客対応の定番だった急須で淹れたお茶。現在は、より簡単に使えるペットボトルなどに置き換えられ、ほとんど見ることがなくなりました。

しかし、そんな「急須でお茶を淹れる」という一見非効率な行為による“余白”をつくり、場の空気を和らげ、人と人との関係性を豊かにする鍵となっているのではないか。そう話すのが、株式会社TeaRoomの梶原康太さんです。

今回は、大手保険会社からお茶のベンチャー企業に転職した梶原さんの想い、そして忙しい仕事の中で見失いがちな、こうした“余白”の時間をどう取り戻せばよいのかについて話を伺いました。

<プロフィール>

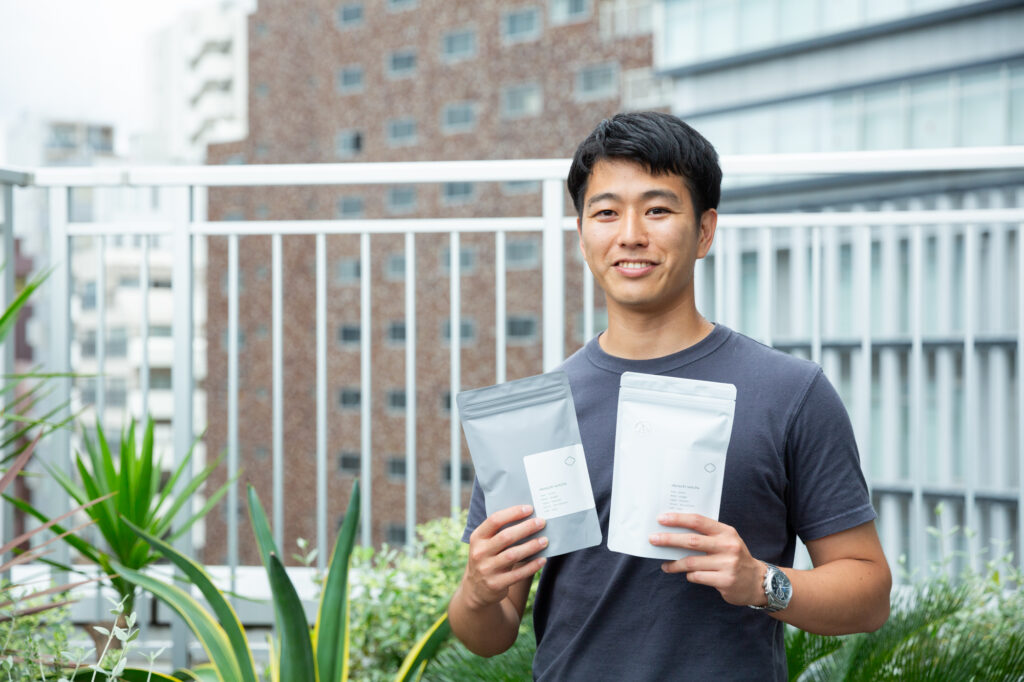

梶原康太(かじわら・こうた)

1995年、東京都生まれ。上智大学経済学部経営学科卒。新卒で東京海上日動火災保険株式会社に入社し、法人部門で営業を担当。2021年、株式会社TeaRoomへ転職。現在はTea事業部部長として、茶販売部門を執り仕切る傍ら、株式会社TeaRoomと株式会社カクニ茶藤の共同出資で設立した農地所有適格法人株式会社THE CRAFT FARMにて、生産・研究開発・経営企画を兼務。静岡と東京の2つのフィールドにて日々お茶に向き合い続ける。

大手企業での「もどかしさ」からお茶の世界へ

本日は、北参道のオフィスにお招きいただき、ありがとうございます。

もしかして、この取材のためにお茶の準備を……?

梶原

こちらこそ、ありがとうございます。

せっかくですし、お茶でも飲みながらお話しましょうか。今、淹れているものは白茶(しろちゃ)という微発酵のお茶です。

梶原

お茶の種類は、正式には製造方法で分けますが、発酵度も一つの指標になります。

たとえば、烏龍茶は半発酵茶、紅茶は完全発酵茶と呼ばれますが、この白茶は微発酵茶。烏龍茶よりも発酵度が浅く、非常に繊細な味と香りが特徴です。

ありがとうございます。確かに、とても澄んだ香りがしますね。淹れる姿も自然で、とても心地よいです。

梶原さんは、元々お茶に詳しかったのでしょうか? 丁寧な所作を見ていると、長年の習慣のようにも感じます。

梶原

いえいえ。実はまったく逆で、以前はお茶といえば、コンビニで買うものという感覚で、急須でお茶を淹れたことなどありませんでした。

TeaRoomに入社してからは、仕事中にもよくお茶を淹れて飲んでいます。

そうなんですね。梶原さんは現在、どのようなお仕事をされているのでしょうか?

梶原

お茶の生産現場から販売・ブランド戦略まで、静岡のお茶の生産現場と東京を行き来しながら働いています。

東京ではTea事業部部長として、主にレストランやカフェなどのBtoB営業をしていて。

梶原

静岡にある株式会社THE CRAFT FARMでは、経営企画などのバックオフィス業務を中心に、お茶の農作業や製品開発、そして地域での営業活動も行っています。

特に新茶の時期には、早朝4時に工場を出発して静岡県内のお茶屋さんを訪ねることもありますね。

早朝4時……! 東京と静岡を行き来するのも大変ですね。

梶原

大変ですが、本当に勉強になりますね。静岡の生産現場にいることで、東京での商談時に「なぜこのような品質のお茶ができるのか」を細かに説明できるようになりますから。

同時に、東京で得た世の中のニーズに関する情報は、静岡でのブレンド開発や原料の生産計画にフィードバックされ、売れるかどうかを見極める材料になります。

相乗効果が生まれていますね。

そんな梶原さんはもともと、全くお茶に関係ないお仕事をされていると伺いました。

梶原

はい。新卒で入社した東京海上日動火災保険株式会社で営業として働いていて。

1年目はがむしゃらに働き充実感もあったのですが、2年目後半から3年目にかけて業務に慣れるにつれて、自分の行動と届ける価値がリンクしないことに、もどかしさを感じるようになりました。「この仕事、別に自分でなくてもいいんじゃないか」、と。

それで次第に「自分の想いを0から100まで注ぎ込めるような、もっと手触り感のある仕事をしたい」、「自分発で価値を生み出したい」という欲求が強くなっていました。

なるほど……。

大手企業に入って数年だと、その想いはなかなか実現しづらいのが正直なところですよね。

梶原

そんな時期に、大学時代の友人であり、TeaRoomの取締役COO / CFOである近藤洋人からお茶の話を聞く機会がありました。

話を聞く中で、彼らはお茶が持つ文化や精神性といった多様性に気づいていて、その価値を最大化するために、あらゆる要素を揃えようと挑戦をしていて。

それは、保険という成熟産業のほぼ完成された仕組みの中にいて、自分の行動すらできないことに不満を感じていた私にとって、対極的な存在でした。

それで惹かれたんですね。

梶原

はい。その後、TeaRoom代表取締役CEOの岩本 涼に、「この事業を通して、どんな世界をつくりたいのか」を尋ねると、「人と人がリスペクトしあう社会」という答えがパッと返ってきたんです。

そんな社会をつくれたら、面白そうという想いから入社を決意しました。

お茶農家とお茶が教えてくれた“余白”の価値観

静岡での暮らしや仕事は、梶原さんの働く考え方にも影響を与えましたか?

梶原

そうですね。静岡でもっとも強く感じたのは、地元のお茶を残していこうと真剣に働く農家の方々の「温度感」や「情熱」です。

都市部では効率性を重視し、時間を対価にさまざまなサービスを享受することが当たり前とされています。でも、農家の方々は、農作業にかかる手間そのものに愛情を注ぎ、充足感を抱いている。

確かに都市部では得がたい感覚かもしれません。

梶原

たとえ日々繰り返される、とても地道な茶園に対する手入れがあっても、それを苦と感じないよう、ある意味で時間や心の“余白”を持っている。

その姿を見て、これは一つの豊かさの形なのだと強く感じました。

なるほど……。

梶原

現代社会では生産性ばかりが追求されがちです。

でも、静岡でこの余白を味わううちに、効率化だけを求める働き方では人間の本質が失われてしまうのではないか、と思うようになりました。

それで、都市部でもお茶の文化を?

梶原

はい。お湯を沸かし、器を温め、茶葉を計り、数分かけて丁寧に抽出する。この一見、非効率とも思える所作の中にある“余白”に気付きました。

お茶を淹れるという行為の中で、空気感が変わり、そして目の前の人と会話をする“余白”が生まれるのです。これは長期的に見れば、人と人との関係性を豊かにし、組織にとっても有益なものだと考えています。

お茶を淹れるという行為は、ただ飲み物を提供するという以上に、価値があるのですね。

お茶は本来、仕事の場をほぐす役割もあった

考えてみると、かつてオフィスで定番だった急須でのお茶汲みも、単なる作業ではなく、相手へのリスペクトを示し、場をほぐす役割を果たしていたかもしれませんね。

梶原

そうだと思います。

一部の女性や若者だけがその負担を強いられていたことが悪い印象を与えていただけで、お茶自体が悪いわけではないんですよね。

実際に、オフィスでお茶を淹れることによって、場の空気や人間関係に変化が生まれた実感はありますか?

梶原

はい。TeaRoomでは、誰かが自然と急須でお茶を淹れはじめると、周りにいたメンバーも「じゃあ自分も一杯」と集まってきます。

そこで何気ない会話が始まったり、ちょっとした相談ごとがその場で解決したりすることも。

梶原

仕事の会話じゃなくても、「今日はこのお茶にしたんだ」「この香り好きかも」といった言葉が交わされるだけで、オフィス全体の温度感が少しやわらかくなる気がします。

急須でお茶を淹れるという行為が、自然と“間”や“余白”を生んでいるのですね。

梶原

そうなんです。お茶があるのと無いのでは全然雰囲気が違います。

来社いただいた皆さんにお茶を淹れているのですが、みなさん口をそろえて「リラックスできる」や「肩肘を張らなくて済んだ」などおっしゃっています。

まさにお茶が対話の扉を開いてくれた瞬間ですね。

梶原

ええ。お茶には、言葉よりも先に場を整える力があります。

営業現場でも社内のミーティングでも同じで、ほんの数分でもお茶を通して心をゆるめる時間があるだけで、その後のコミュニケーションの質が変わります。

だからこそ、私たちは「お茶のある働き方」という文化を、もっと広く社会に浸透させていきたいと思っています。

お茶のある働き方を日常の習慣に

「お茶のある働き方」。とても素敵なコンセプトですね。

企業との取り組みの中で、それを体現している事例はありますか?

梶原

まだ準備段階ですが、東京建物株式会社とのプロジェクトでは、オフィスの中にお茶の空間をつくろうとしています。

そこでは、

・本格的なおいしいお茶を手軽に楽しめる「ファストティー」

・専用のお茶キットで、どこでも手軽に急須で淹れたお茶を楽しめる「スローティー」

という2つのスタイルを考えています。

目的や気分に合わせて、お茶のスタイルを選べるのはいいですね。

梶原

おっしゃる通りです。まずは忙しい仕事の中で、無理なく自然にお茶が生活に入り込んでいくことが大切だと思っています。

だからこそ、お茶を飲むことが特別なイベントではなく、日常の習慣になっていく工夫を意識しています。

なるほど。文化として根づかせるという視点ですね。

梶原

あと、選ぶ楽しさも大切ですね。たとえば、同じ緑茶でも、爽やかな煎茶、うま味の強い玉露、香ばしい焙じ茶など種類はさまざま。

季節や気分によって茶葉を選んだり、来客に合わせて香りや味わいを変えたりすることで、「今日のお茶、どれにしよう?」という小さな対話が生まれます。

お茶の種類は、どうやって選べばいいですか?

梶原

もちろん好みもありますが、僕のおすすめをご紹介します。

集中とリラックスを同時にしたい時なら、TeaRoomで販売している「アールグレイ煎茶」はどうでしょうか?

煎茶のカフェインが集中力を高め、テアニンがリラックス効果をもたらして脳を柔軟化させてくれます。アールグレイの香りも心地よさを演出するので、集中しつつも思考の柔軟性を保てる。集中力向上とリラックス効果の絶妙なバランスが魅力なんです。

梶原

夕方以降のミーティングや1on1の会話など、リラックスした雰囲気を作り出したい場面なら、カフェインも少ない「ほうじ茶」。焙煎時に生成されるピラジンという香り成分が高いリラックス効果を持っているのがポイントです。

作業に打ち込みたい時は「古木茶」をお勧めしていますね。ノンカフェインなので、体に負担をかけないですし、アーシーな香り(土や大地のような自然な風味)が精神を落ち着かせて作業への没入感を高めてくれます。何煎も淹れられるので長時間の作業のお供にぴったりです。

参考になります! 梶原さんは今後、この「お茶のある働き方」をどのように広げていきたいと考えていますか?

梶原

「お茶のある働き方」は、急須でお茶を淹れるというアクションだけを指しているわけではありません。

大切なのは、誰かのことを思って手を動かすその気持ちや、立ち止まって整える時間を日々の中に持つこと。

私たちは、そうした感覚が自然と生まれる仕組みや空間を、これからも企業や地域と一緒に設計していきたいと思っています。

まさに、人と人がリスペクトしあう社会につながっていきますね。

梶原

はい。その理想は、お茶だから実現できると信じています。

たとえば、緊張感のある会議の前に一杯のお茶があるだけで、相手の目を見ることができたり、言葉がやさしくなったりする。それってとても小さな変化ですが、積み重ねていくと確かな文化になっていくと思うんです。

最後に展望についてお聞かせください。

梶原

自分で自分を楽しめる人が増えたらいいなと思います。その環境づくりのお手伝いをお茶でしていければ。

ぜひご自宅やオフィスで、急須を取り出してお茶を淹れてみてください。そしてもし可能なら、その一杯を誰かと一緒に飲んでみてほしいです。言葉がなくても、きっと心が通う時間になるはずです。

【編集後記】

取材当日、梶原さんが丁寧にお茶を淹れてくださり、その所作を皆でじっと見つめる時間がありました。その静かな間こそが「余白」なんだと実感し、日々せわしなく動く私たちには必要な心地よさだと感じました。

オフィスで誰もが当たり前にコーヒーを飲むように、気分や目的に応じてじっくりお茶を淹れ、皆で味わう時間があったら素敵だと思います。「お茶しない?」という言葉は、ただ飲むことそのものだけでなく、相手と同じ時間を共有すること。いつか、飲みニケーションの代わりに“お茶の淹れ合い”が日常になる日が来るかもしれない。そんな兆しを感じられる取材でした。(株式会社オカムラ WORK MILL 編集員 / Sea コミュニティマネージャー 宮野 玖瑠実)

2025年6月取材

取材・執筆=西村重樹

撮影=栃久保誠

編集=鬼頭佳代/ノオト