給料は自分で決める。株式会社シゴトヒトが「自己決定給与制度」にたどり着くまで(ナカムラケンタさん・長島遼大さん)

「日本仕事百貨」を運営する株式会社シゴトヒトは、2024年10月から“自分の給与は自分で決める”自己決定給与制度を導入しています。

自分で給与を決めることになった社員のみなさんに戸惑いはなかったのでしょうか?そして導入から半年、社内ではどんな変化が生まれたのでしょうか?

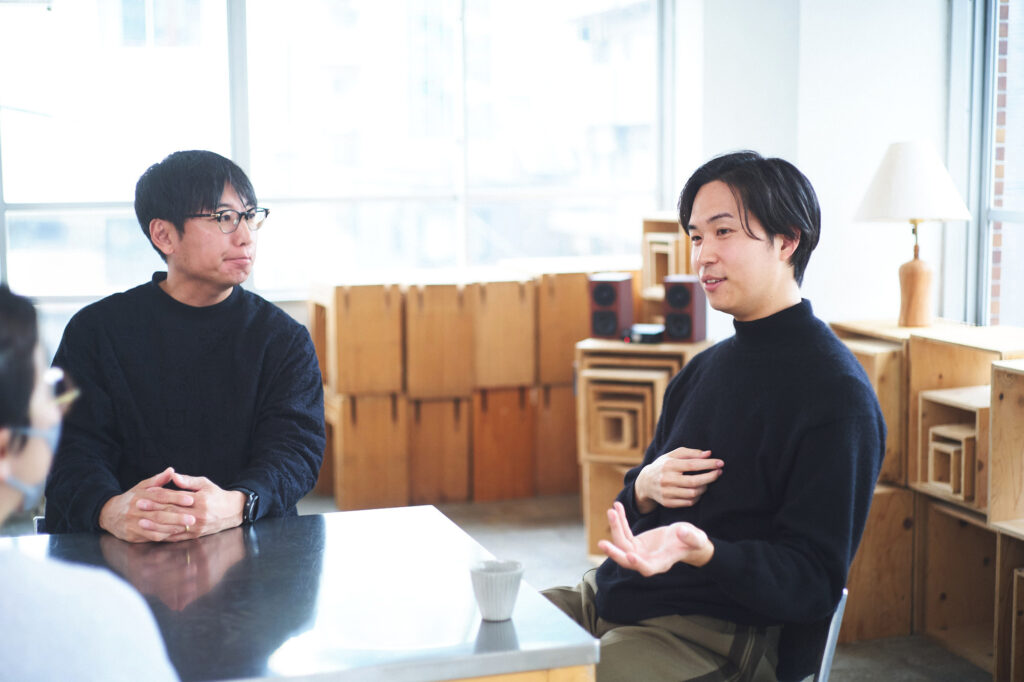

今回は、株式会社シゴトヒトの代表取締役であるナカムラケンタさんと、「自己決定給与制度」の導入に深く関わったFC(ファシリテイティブ・コミュニケーション)部に所属する長島遼大さんにお話を伺いました。

仕事の進め方はチームに任せる。だから人事評価はしない

一般的な企業では給与は人事評価で決まりますよね。でも、シゴトヒトさんではチーム予算の人件費から自分たちで給与を決めていると伺いました。

なんとなく、「そんなことができたらいいかも……!」とは思うのですが、あまり想像がつかない部分もあり。

まず背景から理解するために、株式会社シゴトヒトさんの事業について教えてください。

ナカムラ

ありがとうございます。私たちは、さまざまな生き方・働き方を届けるため、編集・デザイン・場づくりを行っている会社です。

具体的には、求人サイト『日本仕事百貨』や本日お越しいただいている清澄白河のリトルトーキョーの運営、イベントの企画、コンテンツ開発などですね。

長島

今の社員数は15名。『日本仕事百貨』の編集チームが3つ、リトルトーキョーの運営チームが1つ、僕が所属するFC部の合計5チームで運営しています。

「自己決定給与制度」の運用は、僕が所属するFC部が担当しています。

FC部というのは初めて聞きました。

長島

FCは、ファシリテイティブ・コミュニケーションの略で。

社内と社外、両方でコミュニケーションを生み出し、いいチームをつくっていくことを目的にしている部署です。

コミュニケーションをファシリテートするチームなんですね。

長島

はい。

業務を大きく分けると、

・求人掲載をしたい企業さんの窓口となるクライアントリレーション

・人事総務や新規事業に関わる社内向けの施策を打ち出す

という2つの役割を担当しています。

なんだか、1つのチームが担当するにしては、不思議な業務の組み合わせですね。

長島

そうですよね。もともとクライアントリレーションと人事総務は別々に働いていました。

それで、僕はクライアントリレーションにいたのですが、外だけ向いているのがもったいない、と感じていて。

外で聞いたいい話を社内に取り入れたり、社内で出たいいアイデアを社外の方と共有したりすれば、もっと知見をためていけるのでは?と考えるようになったんです。

ナカムラ

ちなみに、基本的に1チームに3〜8名。

もし9名以上になったら解散するルールを設けているんです。

なぜそのようなルールを?

ナカムラ

組織の人数が増えてくると、一人ひとりに目が届かなくなってしまうんですよね。ある人のことはよく見えているけど、別の人のことはほとんど分かっていない、ということが起きる。

そこでお互いに目が届きやすい人数のチームに分けました。それが最大8名。それぞれのチームの裁量も大きくして任せることにしました。

こういった経緯で、トップが一人ひとりの人事評価をすることをやめて、人事も各チームに委ねようと思いついたんです。

人事評価をしない!?

ナカムラ

そうですね。

その代わり、よく「どの山に登るか?」という話をしていて。目標とする山頂さえ決まっていれば、どんなスピードや装備で登ってもいいよ、と伝えています。大きな目標は会社全体で共有するけど、細かな部分はチームに任せようと。

それはどうしてですか?

ナカムラ

たとえば、全社員が同じスケジュール、同じ装備、歩幅まで細かく決められて登山したらどうでしょう?

小さな山の登山ならスムーズに目標達成できると思います。ただ、目標が大きくとなると、きっと不満を抱えたり、脱落したりする人が増えてしまう。健康的ではない。

多様性が求められる時代にも合っていないから、チームに入ってくれる人も減ってしまうんです。組織が停滞してしまう。

なるほど。

ナカムラ

でも、本当に大切なのは一つのルールのもと、進むことではなく、組織として目標である山頂に辿り着くことです。

だったら実は各々のペースに任せていく方が、会社としてもより高い目標に近づけるし、個人の能力を遺憾なく発揮できるのではないかと思うんですよ。

長島

自己給与決定制度では、そういう人事評価をしない代わりに、自分たちで売上目標やチームの予算を考えて、人件費を決めています。

1年の事業計画を立てて、チームごとに予算から給与を決める

従業員の皆さんは、パッと自分で自分の給与を決めることはできたのでしょうか?

いきなり、「じゃあ月収100万円で!」なんていう方はいないですよね……?

長島

大丈夫でした(笑)。この制度を導入するにあたって、みんな基本給は上がっているんですよ。

それに、「会社に決めてほしい」という価値観の人も働き続けられる会社でありたいので、給与テーブルを選択することもできるんです。

おお、なるほど!

ナカムラ

給与を決める具体的な流れとしては、まずチームの目標を設定し、チームごとに1年分の事業計画を立ててもらいます。

すると計画に対する予算が決まってくる。人件費にいくら使えるのかもわかるので、一人ひとりの基本給をいくらにするか、チームで考えていく。

うまく分配できない場合、事業計画から作り直すか、人件費を調整することもできます。

面白い!

自分たちの頑張りによって給与アップもできちゃうってことですね。やる気が出そうですね。

長島

ポイントは、1年分の事業計画を立てるところ。

これは、計画なので実績ではありません。当然、計画に対して下振れてしまうこともあります。

ナカムラ

経営者としては、去年の計画でうまくいかなかったチームが同じ内容、同じ予算で提出してきたら助言しますよ。

この部分はシビアです。ただ、一度計画が決まったら、一緒に頑張るし、一人ひとりを信じるんです。

一見するとすごく自由に見えますが、その自由を守るための責任や主体性は重視しなければなりませんね。

あと、数字的な感覚も自然と身に付きそうです。

長島

それはありますね。

今まで数字や予算に触れることがなかったメンバーも「自分で考えることで、経営者の気持ちがわかるようになった」と言っていました。

僕も含めて、一人ひとりが主体的に仕事に取り組める環境になってきたと感じています。

FC部はバックオフィス業務も兼任しているのでチームで売上が出せないと思うのですが、どのように割り振っているのでしょうか?

長島

チームへの貢献度を計算し、分配率を設定しています。

またFC部と各チームの代表者が集まった「組織を考える会」を作り、都度制度の見直しや来年度以降どのようにこの制度を進めていくかは議論していく予定です。

5年前に一度頓挫した「自己決定給与制度」

運営がすごくうまくいっているようですが、「自己決定給与制度」は最初からスムーズに受け入れられたのでしょうか?

ナカムラ

こうやってお話しているとトントン拍子で進んだように聞こえるかもしれませんが、そんなことはありません。

実は、5年前にも「自己決定給与制度」を提案して頓挫していて……。

あら……。

その時はなぜうまくいかなったのでしょうか?

ナカムラ

当時は、コミュニケーションが十分ではなかったんです。甘えがあったり、言葉足らずで建設的な議論ができなかったり。経営者としての自分の至らなさが大きかったと思います。

なので、こんな制度をはじめたいと伝えたら、一部のメンバーから猛反対を受けました。感情的な反対があると、みんな優しいから動けなくなってしまって。

でも、社員さんが混乱する気持ちもわかります……!

ナカムラ

そうですよね。そこで、第三者にファシリテーションをしてもらうことで乗り越えました。まず社内の心理的安定性を高める必要があったんですよね。

経営者としてなぜそんなことを言ったのか、経営者も従業員も安心して話ができる環境が必要だったのだと思います。

もし5年前にトップダウンで「自己決定給与制度」を導入していたら……。

ナカムラ

形骸化していたでしょうね。

「自己決定給与制度」は、議論を進めた先の結果だから機能すると思います。納得しないまま制度を導入してもうまくいかない。

ナカムラ

カチンコチンの土壌に種をまいても芽が出ませんよね。それと同じです。大切なのは、耕してふかふかな土壌にしてから種をまくことなんです。

会社によって、どの種を植えるかも変わってくると思います。私が5年前に考えたことって、根底は同じなんですが、みんなと話しているうちに柔軟に変えたところもあります。大切なのは、組織に合った方法をみんなで見つけていくことです。

「自己給与決定制度」はどの会社にもオススメの絶対的な解決策、というわけではないんですね。

経営者と従業員が向き合い、よりよいチームへと成長させる

給与を自分で決めるって全く想像ができなかったのですが、お二人のお話を聞いていると、面白いあり方だな、と思いました。

ナカムラ

いろんな働き方ができる時代になりましたからね。

たくさん働きたい人も、ほどほどに働きたい人も一つの組織で共存できるようになったと感じています。

私の周りでも役職に就くより、現場でめいっぱい働きたい、プライベートとのバランスをとりたいなどいろいろな声を聞くようになりました。

ナカムラ

そうですね。多様な働き方が求められている時代に、共通の給与テーブルを作ってもなかなか機能しない。ひとつの物差しに“みんな”を当てはめるのが難しくなっています。

だからこそ、一人ひとりを大切にできる制度が必要だと思います。人も会社も常に変化していますから。

確かに。

ナカムラさんに伺いたいのですが、シゴトヒトさんのような制度を導入したいと思った経営者さんは何から始めたら良いでしょうか?

ナカムラ

経営者のやりたいことを明確にして、従業員たちに「問いかける」でしょうか。

問いかける?

ナカムラ

登山を例にするなら「僕は富士山に登りたいのだけど、どう?」と問いかける。

従業員にとって、富士山が高い目標なのか、いやいやもっと高くエベレストを目指しましょう!という状態なのか、は聞いてみないとわかりません。

確かにそうですね。

状況によって、答えも変わっていきそうです。

ナカムラ

問いかける際には、心理的安全性が高い状態が必要です。

そのために、第三者にファシリテーションしてもらい、冷静に話せる環境をつくるのがポイントになってくると思います。

経営者も従業員も心をひらける、フラットな第三者が必要と言うことですね!

これは長島さんに伺いたいのですが、従業員が組織の中で働く上で、心がけておきたいことはありますか?

長島

今までの「当たり前を疑ってみる」ことでしょうか。

「社歴と給与は比例していていいの?」

「ライフスタイルに合わせた働き方じゃダメなの?」

など、当たり前を疑い、必要なら見直して、コミュニケーションを続けていくことが大切だと思います。

ナカムラ

経営者だけ、従業員だけでなんとかしようとしてもうまく進んでいきません。コミュニケーションを信じて、みんなで組織を良くしていく。

その意識を持つことから始めてみるのがいいかもしれませんね。

【編集後記】

「“給与を自分で決める”なんてことが可能なの?!」と半信半疑で足を運んだ、清澄白河のリトルトーキョー。ナカムラさんと長島さんからお話を伺う中で、そもそもわたしは「自己決定給与制度」という「結果」だけ見ていたことに気づかされました。より目を向けるべきは、その制度に至るまでの過程や土壌。株式会社シゴトヒトのように、経営者も従業員も互いに向き合い、安心して対話できる、そんな関係性を耕し続けることこそが重要なのだと感じます。(株式会社オカムラ 前田英里)

2025年3月取材

取材・執筆=つるたちかこ

写真=小野奈那子

編集=鬼頭佳代/ノオト