リモート時代、チーム内の心の距離はなぜ生まれるのか。ツクルバ/KOU・中村真広×MIMIGURI・安斎勇樹対談(前編)

リモート時代、メンバー間の社会的存在感をどう醸成するか

コロナ禍になって2年、あらためて今、「働く場」をどのように定義していますか?

安斎

リモート環境に変わり、僕たちが足りないと感じてきたものは社会学で言う「社会的存在感」なのだと思います。これは、「コミュニケーションする時に、相手とどの程度、親密な関係を築けそうだと感じるか」を指す言葉。

僕たちはポッドキャストや動画配信を用いて、社会的存在感を埋めようとしてきたんじゃないでしょうか。

中村

確かに、非言語コミュニケーションにあふれていたリアルなオフィス環境では、意図せずともメンバー間に社会的存在感が生み出されていた。それが、組織内の潤滑油になっていたんですね。

安斎

だから今後は、”組織のメンバー同士の社会的存在感を醸成するための情報メディアプラットフォーム”が、「働く場」の広義の意味になるんじゃないでしょうか。

チームメンバー同士がお互いの情報を交換できるならば、その形は、会議室でもメディアでも、非同期の音声メディアでもいい。

中村

毎日、同じ場所を起点に同じようなタイムスケジュールで働いているだけで、実は多くのコンテクストを共有しているんですよね。

一人ひとりが別の場所で働き、しかも時差さえある今は、これまでオフィスという物理的な場で束ねていたコンテクストを別の形で束ねなおさなければいけない。

安斎

社会的存在感が希薄になると、相手が「佐藤くん」「鈴木さん」から、「同僚A」「同僚B」のように記号化してしまいます。その関係性では、ボトムアップ型のコミュニケーションは難しいんですよね。

ただでさえ近年は、経営の多角化や働き方の多様化により、組織はトップダウン型からボトムアップ型への変容を求められています。

その意味でも、組織のメンバーが互いに性格や価値観を理解し合ったうえで日々、コミュニケーションできるように工夫していく必要性がある。

中村

人材の流動化も影響しているような気がします。新卒一括採用が当たり前で若手は社員寮から通勤していたような時代は、何十人もいる同期や先輩後輩同士で自然に社会的存在感が育つコンテクストがありました。

一方で今の時代、特に成長ベンチャーでは、中途採用で集まった人たちが、それぞれの価値観をうまく掛け合わせながら強みに変えていくようなチームづくりが求められている。その意味でも、互いが社会的存在感をきちんと抱いたうえで働くことが重要なのでしょう。

「相手の景色を想像する」ことの重要性

「働く場」のあり方が変わった今、そこをいい場所にするにはどうしたらよいのでしょうか。

安斎

まずは、組織内のメンバー同士が対話する機会をつくることだと思います。とはいえ、対話とは、ただ「話をする」ことを意味する言葉ではありません。

安斎

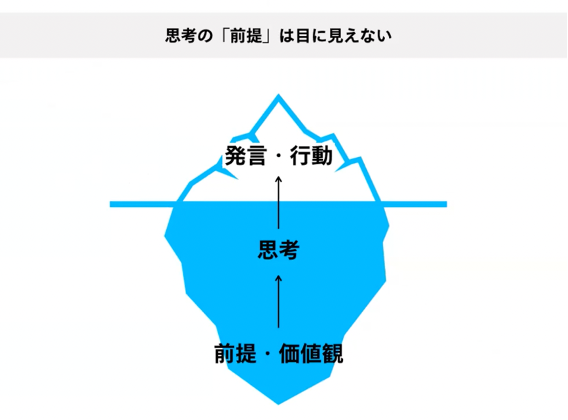

発言や行動に現れるのは、その人自身の氷山の一角でしかない。その背後には、どういうことを考えてその発言や行動をしたのかといった思考があり、さらにその思考を生んだ前提や価値観がある。

対話とは、そうした奥深くに隠れてしまっているレイヤーで相互理解をすること。相手が向こう岸でどんな景色を見ているのか、その立場で想像することが対話の本質なんですね。

中村

なるほど。

安斎

例えば、2021年に行われた東京オリンピックの閉会式の翌日、Twitterのハッシュタグトレンドには、「#オリンピック開催してよかった」と「#開催してよかったわけねぇだろ」という正反対の2つが入っていました。

この2つは、背後に異なる思考過程、異なる価値観があって出てきたワードです。「#オリンピック開催してよかった」の背景にあるのは、「選手のパフォーマンスやメダル数から考えると」といった思考であり、「選手たちの努力が発揮されるべきだ」「日本のアスリートの活躍に期待したい」といった価値観です。

一方、「#開催してよかったわけねぇだろ」の背景にあるのは、「東京都の新型コロナウイルス感染者数から考えると」といった思考であり、「多大な税金を投入するからには、感染症対策を最優先にすべきだ」といった価値観なんです。

中村

氷山の上に見える「よかった」「よくなかった」だけで話をしていたら、いつまでも平行線ですよね。

安斎

互いの価値観まで掘り下げてコミュニケーションし、相手の見ている景色を想像しないと、人と人とがわかり合うことはできないんですよね。

中村

物理的な場を共有していたときが、いかに水位を下げやすかったかがわかりますね。

例えば、オフィスにみんなが集まっていた頃は、全体会で全社戦略について話したあと、キッチンに行ってコーヒーを飲んでいたらメンバーに話しかけられて、「さっきの話なんですけど……」という質問をもらう――。こうした何気ないやりとりの一つひとつが、水面下の部分でわかり合うきっかけだったんですね。

コロナ禍のワークスタイルでは、互いの感情が以前に増して見えにくくなり、僕たちは氷山の見える部分でしかコミュニケーションできなくなっている。

安斎

それどころか、水位が上がって目に見える部分が極端に少なくなり、溺れかけながらコミュニケーションしている。このあたりが、リモート環境の働く場で浮かび上がっている課題なのではないでしょうか。

後半では、コロナ禍で開発された対話促進ツール「emochan」の活用法と、未来の働く場について考えます。

中村さん・安斎さん 関連記事

編集:ノオト