バスの終着点で職と住を一体に。小田急バスとブルースタジオが仕掛けるなりわい賃貸住宅「hocco」が目指す地域の創造

職と住を一体化させることで、地域に何が起こるのか。

そんな実験を行っているのが、2021年に東京都武蔵野市でオープンした職住一体型の賃貸住宅「hocco(ほっこ)」です。間取りは、2階建て長屋で1階の土間部分が店舗として利用でき、店を営む人がその真上に暮らせるようになっています(全13戸中、5戸が店舗利用可能物件)。

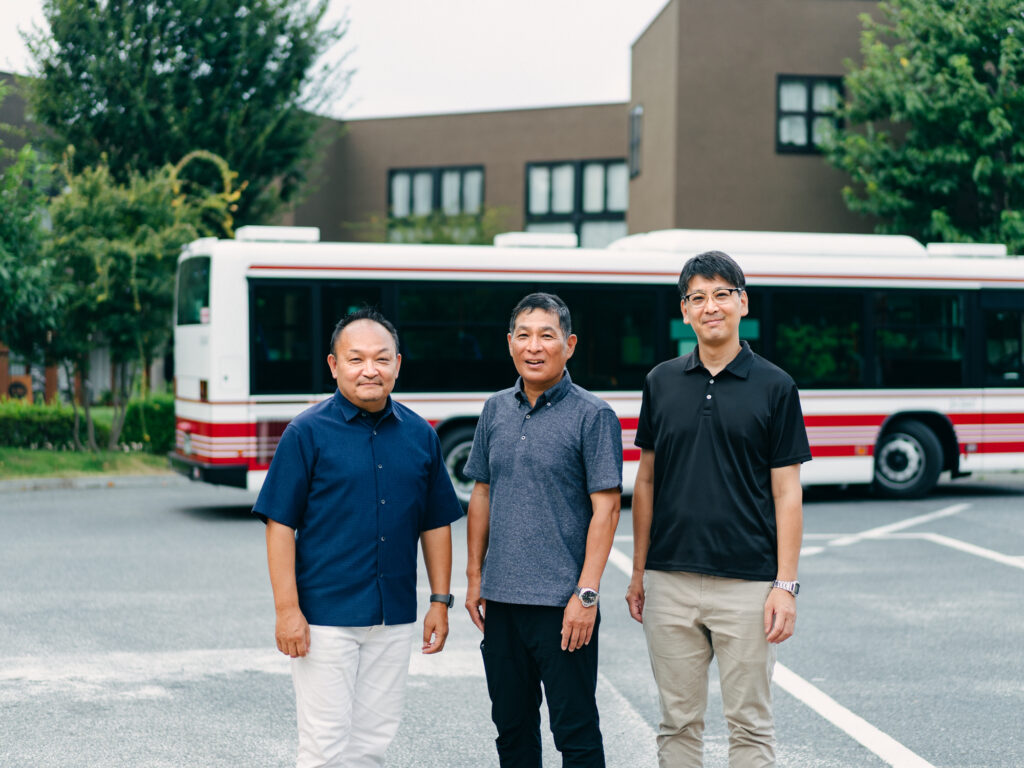

職と住が溶け合う暮らしが生まれることで、地域にも変化が訪れているそう。その変化について、hoccoを所有・運営する小田急バス株式会社の下村友明さんと中山晴政さん、企画・建築設計から運営管理まで担当する株式会社ブルースタジオの大島芳彦さんに伺いました。

バス会社が職住一体の賃貸住宅を運営!?

今日は、JR武蔵境駅から「hocco(ほっこ)」行きのバスに乗ってここまで来ました。バスの目的地に住まいがあるって、とても素敵だなと思いました。

下村

バスって、バスセンターや停留所なんかが終点であることが多いでしょ?

もともと、ここも砂利の駐車場だったんです。でも、地域のこれからを考えた時に他のことをしてもいいのではないか、と考えた末にhoccoを作ったんです。

この辺りは玉川上水が近く、そこから水を引いて田んぼや畑が広がっていたエリア。hoccoの名前も、掘りを抜いたトンネル型の水路「ほっこぬき」が近くにあったことに由来しているんですよ。

地域の歴史も含まれていたのですね! ほがらかな場所なので、「ほっこり」が由来なのかな? なんて思っていました。

下村

よく言われます(笑)。

小田急バスのお二人にお伺いしたいのですが、なぜバスの終点に職住一体の賃貸住宅を作ろうと考えたのでしょうか?

下村

小田急グループが大切にしているのは、「地域価値の創造」です。

バス路線があるこのエリアの地域価値をさらに高めていきたい。そんな願いがありました。

中山

昨今では人口減少が加速し、交通インフラにも様々な課題が出ています。

そんな中でも、「この場所に住みたい」「このエリアに行きたい」と思っていただける場所にするにはどうしたらいいのか。

そこでブルースタジオさんと出会って、「生業=なりわい」と「住居」が一体化した「なりわい賃貸住宅」へと辿り着きました。

下村

ブルースタジオさんがこの辺りの地域住民にヒアリングをしたところ、「住民同士で集まれる場所がない」「ちょっとお茶するのも駅前まで行く必要がある」と。

そんな声を受けて、「閑静な住環境を守りつつ、コミュニティを形成できる場所を作ることが地域価値創造につながるのでは」と考えたのです。

ちょっぴりいじわるな質問になりますが、住民のニーズがあるならバスの終点に大きな商業施設を作ってもよかったような気もするのですが……?

中山

実はここは都市計画法で「第一種低層住居専用地域」に定められています。つまり、大規模な商業施設は作れない場所なんです。

下村

ただ、小規模なお店なら建築可能だったんです。そこで、その条件を活かし、店舗兼用住宅という形を選びました。

ここの住人は「表現者」意識が高い

住民にはどんな方がいらっしゃるのでしょうか? 監理を行うブルースタジオの大島さんにお伺いしたいです。

大島

まず、hoccoの場合、店舗兼用住宅が5戸と専用住宅が8戸、全13戸の住民たちが暮らしています。一言でいうのが難しいくらい素敵な人たちが集まってくれていますよ。

大島

手作りパイとコーヒーのお店、立ち飲みができるお惣菜屋さん、パン屋さんとパン教室のお店など個性豊かな店舗ばかり。

専用住宅に住んでいる方も、自宅を仕事のための作業場にしているケースもあり、各々の暮らしを楽しんでいます。

入居するためには何か特別な審査などがあるんですか?

大島

hoccoの場合、入居前に面談を行っています。「hoccoの暮らしを楽しんでくれる人かな?」という部分はよく見ていますね。やはり、人が場所の文化を作っていきますから。

すべての部屋の玄関が向かい合っているため、カーテンを開けると向かいの部屋の住人と目が合うこともあります。そういった雰囲気だからこそ、やはり共鳴するかどうかが大切だと思うんです。

新しい入居者さんが来たときも、最近は住民同士が自発的に歓迎会を行うので、全員が顔見知り。わからないことがあったら「あのお店の人に聞いたらわかるよ〜」と伝える感じです。

元気な商店街のようなコミュニケーションですね! なぜここまで前向きに住民の方が関わり合うことができるのでしょうか?

下村

お話し好きな人が多いのは確かですね。井戸端会議もしょっちゅうしてるし。

大島

そうそう。あと、hoccoに住んでいる人々は「生活者」ではなく「表現者」としての意識が高いのかもしれませんね。

表現者ですか?

大島

はい。パンを焼く、パイを売る、雑貨を販売する、といった行為で表現をする。それぞれの方法で自分を表現したい人じゃないと、地域の人たちともつながれないと思うんですよね。

あと、チャレンジ精神があって「寄ってらっしゃい、見てらっしゃい」が好きな人たちなんですよ。

下村

ちなみにhoccoでお店をやっている人たちって、ほとんどが「初めて」店舗運営に挑戦する人なんですよ。

すごい!

大島

あと、「みんなの住む場所だから、快適な環境にしていこう」という気持ちも強いと思いますね。

みなさんが率先して歓迎会を実施するのも、そういった背景からだと思います。

表現者のイメージがよくわかりました。住民同士で盛り上がっていくことは、設計当初に思い描いていたのでしょうか?

下村

思い描いていた通りですね。

中山

月に一度「hoccoの日曜市」というマルシェを開催しているのですが、hoccoの住民の方はもちろん、小田急バスに乗って近隣住民の方々が続々とhoccoにやってくるんです。

徐々にいらっしゃる人数も増えたので、お話を伺うと、「ここで売っている野菜がおいしいって聞いたから」と口コミが広がっていたことも知りました。

中山

他にも、保育園の子どもたちに色塗りしてもらった鯉のぼりを飾ったり、小学校の社会科見学として来ていただいたり、中学校の演奏会を開催したり。予想以上の地域価値創造に発展していると思います。

暮らしとなりわい、そして地域とのつながり。あらゆるものがなだらかに繋がる場所なんですね。

大島

今は「ワーク・ライフ・インテグレーション」という考え方が広がってきていますよね。hoccoは、それを反映していると思います。

仕事と暮らしを切り分けるのではなく、仕事も暮らしも一緒に高めていく考え方ですね。

大島

これまで、住宅の選択肢といえば「戸建てorマンション」「賃貸or購入」くらいだったので、hoccoの暮らし方を見て「こんな暮らし方もありだな」と思う人が増えてくれるといいですね。

まちを活性化するのはプロじゃない。生活者が主役になることが第一歩

今年春には、調布市深大寺東町にhoccoと同じくなりわい住宅「meedo(みいど)」が完成したそうですね。

これからみなさんがやってみたいこと、仕掛けていることがあれば教えてください。

大島

今、まちづくりの研究を行っている大学生を巻き込みながら、「バスで何ができるか?」とアイデアを練っているところなんです。

まさにhoccoも、バスを起点にできた場所であり、それがmeedoに続いたわけなので、引き続き地域価値創造の可能性を探っていきたいですね。

中山

とはいえ、まだまだ課題が多いのも現状。たとえば、今後hoccoは住民の方々が自走できる仕組みを強化したいと考えています。

小田急バス主導だったイベントを少しずつ住民のみなさんに引き渡して、サポート側に回っていければいいな、と。

小さな商店街のように、自治ができれば自走の手がかりになるかもしれませんね。

大島

通常の賃貸住宅の場合、やはり住民は「消費者」の立場になるんですよね。部屋や、それに付随するセキュリティやデザイン性などを、サービスとして受け取っている立場ですから。

一方で、hoccoやmeedoの住民は、消費者ではなくコミュニティの当事者。その中で何らかの役割を果たしていくことに楽しさを感じている人たちが暮らしています。

住民が自らコミュニティを作ることで、生活環境が元気になる。すると、次第にまちも元気になってくるはずです。

生活者が主役になれる住まいがあることで、地域価値も創造できるわけですね!

大島

ポイントは、人々の暮らす場をいかに盛り上げていくか。いくら社会制度を充実させても、生活者が孤立しているようでは解決されない問題がたくさんあります。

まずはそこに住む人が「やりたい」「楽しい」と思うことを表現できる場所を増やしていけたらと思いますよ。

【編集後記】

「職住一体の住宅って?」「なぜバス会社が運営を?」

当初抱いていた疑問は、取材を進めるうちに納得へと変わりました。これは単なる不動産事業ではなく、人が住まう「まち」のあり方そのものを問い直す試みだと感じたのです。大きな鍵は、入居者一人ひとりが「表現者」であるということ。hoccoの入居者が自分なりのやり方でなりわいを営むことで、そこには個性や想いが表れる。個性がわかると、共感する人が集まり、次第に人の輪が形づくられていく。こうして、ゆるやかにつながる地域コミュニティが、今まさにhoccoから生まれています。主体的な「表現者」を中心に新たな関係性が編まれていくさまには、これからのまちづくりの本質が潜んでいると思います。(株式会社オカムラ 前田英里)

2025年9月取材

取材・執筆=つるたちかこ

写真=篠原豪太

編集=桒田萌(ノオト)