あえて「スロー」に、ポスト2020年の日本論 ― 建築家 隈研吾さん

この記事は、ビジネス誌「WORK MILL with ForbesJAPAN ISSUE03 THE AGE OF POST-INNOVATIONALISM イノベーションの次に来るもの」(2018/10)からの転載です。

「建築」は、日本人が世界でもっとも活躍している分野のひとつだ。「戦後第一世代」と呼ばれる故・丹下健三に始まり、「第二 世代」の故・黒川紀章や槇文彦、磯崎新、 原広司、「第三世代」の伊東豊雄や安藤 忠雄、「第四世代」の隈研吾、SANAA(妹 島和世と西沢立衛のユニット)、坂茂など、世界的建築家は数多い。

隈の建築事務所では、100件近いプロジェクトが進行している。そのうち国内のプロジェクトはおおよそ3分の1、残りは欧州、米国、アジアなど国外のプロジェクトだ。なぜ、世界で日本の建築家が高く評価されているのか。隈は言う。

「日本の建築家の存在感は、国際社会における国の存在感や経済規模と比較して際立っています。僕らの前の第三世代までの建築家は、日本が強かった時代に活躍した世代です。それに比べて僕ら第四世代は、バブル崩壊後、日本が明らかに弱くなった時代の建築家です。僕らの世代が世界で受け入れられているのは、日本的なやわらかさや優しさ、繊細さのようなものが、建築に求められるようになってきているからだと感じます」

隈いわく、金融資本主義全盛の時代に、建築に求められていたのは、端的に言えば大きさと奇抜さだ。超高層建築を、強烈なスタイルを持った建築家の独特のデザインでつくり上げる。それが、2008年の世界金融危機をきっかけに金融資本主義が行き詰まりを見せ始めると、建築に求められることも変化してきた。

「より低層で地面を感じられる建築、その土地の場所性を感じられる建築、光と影の陰影を感じられる建築……。そうしたことが建築に求められるようになり、日本の美意識が注目されているのだと思います。日本人のつつましさも大きな要素でしょう。建築家の強烈なエゴを押し付けるのではなく、その土地の人たちと交わりながら、場所性を生かした建築を丁寧につくる。そういう美意識やスタイルが評価されているのだと思います」

金融危機と「目立つ建築」の終焉

20世紀の工業化社会は、コンクリートや鉄、ガラスを使った、機能的で透明感のある、この時代の制服のような建築様式を生み出した。それが「モダニズム建築」である。「モダニズム建築は、『早く大きく』つくることを至上命題としていました。都市では大規模な工場や、労働者の集合住宅を建設するニーズが高まりました。その結果、建築は『早く大きく』つくることが求められるようになりました。コンクリートや鉄、ガラスという素材は、早くつくるのに適した素材でした」

モダニズム建築は、「場所」と建築を切り離すことを主題ともしていた。「建築を『場所』と切り離せば、ひとつの様式で、世界中どこでも同じ建築をつくることができます。モダニズムの巨匠たちが編み出した、建築を『商品』として多く売るための手法です。こうして世界の都市建築は均質化し、建築からその土地固有の『場所性』や『歴史性』が失われていきました」

次第に、経済の主役が工業化社会の産 業資本から情報資本、さらには金融資本へと移行するのに伴い、建築様式にも変化が見られた。金融資本の潤沢な資金を背景に、建築家がエゴイスティックに前に出て大仰な装飾を施した「目立つ建築」が多くなった。「ポストモダニズム建築」と呼ばれる建築様式だ。その後、金融資本主義が行き詰まりを見せ始めると、新たなスタイルが求められるようになった。

つくるプロセスに価値がある

いま求められている建築は、モダニズム 建築以来のスタイルの裏返しだ。都市に巨大建築があふれるいま、建築を「早く大きく」つくる必然性は失われつつあると隈は言う。 「これからの建築は、つくるプロセスを大事にして、あえて時間をかけてつくることに 意味が出てくると感じます。木をひとつずつ組んでいくような、わざわざ面倒な方法で 建築をつくり、さまざまなつくり手を巻き込んでいく。建築は、人が集まってものをつくる格好の口実になります。ものをつくることは楽しい。多くの人と一緒につくればその 楽しさは増します。プロセスを楽しみながらつくる『スロー』な建築の価値に、多くの 人が気づき始めていると思います」

2017年に竣工したフランス・パリの美術館のプロジェクトでは、隈と親しい手すき和紙作家・小林康生と組み、この美術館のためだけのカスタムメードの和紙をアルミ製のメッシュにまぶして空間全体を覆った。そのプロセスを、ともに建築をつくったフランス人たちが、とても喜んでくれたという。

素材やつくり方にこだわる隈の原点は、バブル崩壊後の1990年代にある。この時期、東京での仕事に恵まれなかった隈は、日本の地方でその土地と向き合い、素材や職人たちと向き合い、さまざまな建築を手がけてきた。なかでも栃木でのいくつかのプロジェクトは、隈のその後を決定づけることになった。00年に竣工した「石の美術館」(那須町)は、現地の石材業者がつくった私設の美術館だ。「予算の制約が厳しいなか、石が自由に使えて自前の石工職人がいたことから、通常使う建築材を一切使わずつくり上げました。職人たちと、石を薄く切って積み上げる『石格子』を発明し、建物に風や光を通すようにしました。窓にはガラスの代わりに大理石を6mmの薄さに切ってはめ込む手法に挑戦しました」

4年かけてつくり上げたこの建築は、2001年にイタリアの「国際石材建築大賞」を受賞した。この賞をひとつのきっかけとして、欧州や米国からさまざまなオファーが来るようになった。

価値の再発見が求められる時代に

「場所性を重んじ、素材や職人の技術に着目してその場所ならではの建築をつくろうとすると、その過程でさまざまなつくり手が出会い、関係性が育まれていきます。建築は完成された後に注目されますが、建築にまつわるストーリーは、つくっているときから始まっています。出会った人たちでコミュニティーが形成され、そこから新しいものがつくられることもある。人をつなぐメディアとしての建築の価値が、これからますます大きくなっていくと感じています」もちろん、建築がつくられたあとも、建築と人とのかかわりからストーリーが紡がれていく。

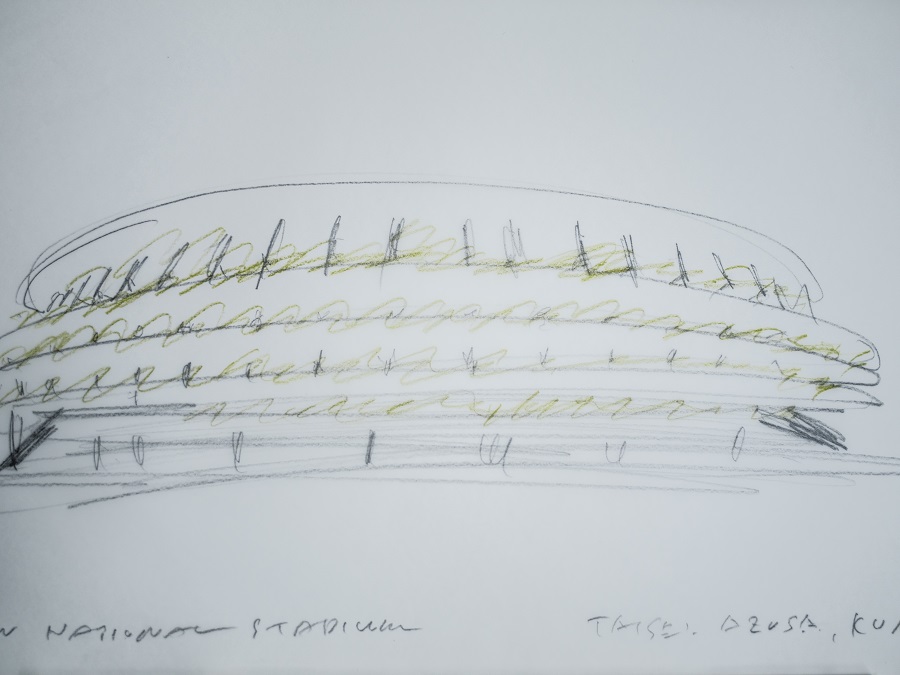

建設中の新国立競技場にも、そのための仕掛けが施されている。「新国立競技場には、47都道府県の杉材(沖縄県はリュウキュウマツ)を使用してい ます。同じ杉でも、暖かい地域で育った杉は木目が粗く、寒い地域で育った杉は木目 が細かい。木の色も見た目に大きく違う。日本には豊かな木の文化があり、地域ごとに多様なグラデーションがある。自分のふるさとに思いをはせ、自分が訪ねたことのない地域に足を運ぶきっかけになってほしいと思っています」

2020年以降を見据えたとき、こうした日本の多様性は、かけがえのない資産になると隈は言う。見過ごされているものに光を当て、新たな価値づけをする。それが世界に打って出ていく武器になる。隈はそのことを実感した例として、2010年に手がけたあるプロジェクトを挙げた。この年、ラグジュアリーブランドのエルメスが、アジア市場向けの新ブランド「シャンシア(Shang Xia)」を立ち上げ、隈らはその1号店である上海の店舗設計を任されたのだ。

「シャンシアのプロダクトは、エルメスが中国の伝統工芸職人たちとつくったものですが、ブランドのプロデューサーの話では、彼らはもともと日本の伝統工芸品に強い関心を抱き、日本の職人たちとのブランド立ち上げを目指していたそうです。ただ、日本の職人を束ねてビジネスにつなげるプロデュース力のある人材が日本サイドにいなかったため、中国の職人と組むことになったとのこと。日本各地には、世界の人をも引きつける素材や技術があります。それらをうまく編集してプロデュースする人材が増えれば、さまざまなビジネスが生まれてくるはずです」

こうして生まれるビジネスは、規模としては限られたものかもしれない。だが、これからの時代に起こるイノベーションとは、必ずしも大きな発明をすることではないと隈は語る。「すでにあるものに、小さな気づきで新たな意味付けをし、ちょっとしゃれたものをつくっていく。これからはそういうものが価値を持つようになると感じます。多くの人が、小さな気づきを形にしていく。そこからいくつもの『マイクロエコノミー』が生まれ、総体として社会も変わっていきます。日本がそういう方向に進んでいくことを期待しています」ポスト2020年のイノベーションのヒントは、足元に転がっている。そこに気づいて形にできるかどうか。そこに日本の未来がかかっている。

2020年4月29日更新

取材月:2018年9月

テキスト:萱原正嗣

写真:アーウィン・ウォン

※『WORK MILL with ForbesJAPAN ISSUE03 THE AGE OF POST-INNOVATIONALISM イノベーションの次に来るもの』より転載