ワコールが「場づくり」を手がける必然性 ― 「ワコールスタディホール京都」

「美的好奇心をあそぶ、みらいの学び場」 ― これは昨年にオープンした、ワコールスタディホール京都のキャッチコピーです。創業してから70余年、これまで女性の美しさを「ものづくり」の側面から支え、引き上げ続けてきたワコールが、なぜ今リアルな「場づくり」に注力しているのでしょうか。今回はワコールスタディホール京都の館長・プロデューサーである鳥屋尾優子さんに、「美と場づくり」をテーマにお話を伺いました。

ワコールにとっての美の追求は、社会に寄与する手段

WORK MILL:ワコールスタディホール京都(以下、スタディホール)とは、どのような施設なのでしょうか?

—鳥屋尾優子(とやお・ゆうこ)株式会社ワコール 広報・宣伝部 ワコールスタディホール京都企画・運営課 課長

株式会社ワコール入社後、経理・財務部門に配属。広報部門に異動してからは、ワコールの社外向けPR誌や社内報の編集に携わる。その後、マスコミ対応、PR・宣伝企画部門の課長を経て、「ワコールスタディホール京都」の立ち上げに参画。2016年より現職。

鳥屋尾:本施設は2016年の10月に開設した「美的好奇心をあそぶ、みらいの学び場」です。「スクール」「ライブラリ-・コワーキングスペース」「ギャラリー」の機能を有し、多角的な学びを通じて「美しいかたち、美しい生き方、美しい関係」をみらいに向けて紡いでいくことを、コンセプトとしています。

WORK MILL:「知的」ではなく、「美的」好奇心なのですね。

鳥屋尾:そうなんです。大きなテーマとしては「美」の追求を、スタディホールの役割と位置付けていて。ここにある講座や書籍との出合いをきっかけに「もっと生活の中に美しさを取り入れて、豊かにしたい」といった好奇心がどんどん湧いてくる……そんな館になるといいなと思っています。

WORK MILL:なぜ、これまでずっと「ものづくり」で美にアプローチしてきたワコールが、スタディホールという「場づくり」を始めたのでしょうか?

鳥屋尾:それについては、一度ワコール創業の背景を説明させていただきたくて。

WORK MILL:ぜひ、お願いします。

鳥屋尾:ワコールの起こりには、創業者である塚本幸一(つかもと・こういち)の戦争経験が深くひもづいています。当時、彼は兵士として激戦区であったミャンマーに赴き、「インパール作戦」に参加しました。そこで55人いた小隊の中で、3人しか生き残らなかった。そのうちのひとりが、塚本でした。

戦争が終わって日本に戻る船の中で、塚本は「なぜ仲間は死に、自分が生き残ったのだろうか」と、ずっと悩んでいました。悩み抜いた結論として、「自分は生き残ったのではなく、生かされたのだ。だから残りの自分の人生は、何か世の中のためになることに捧げよう」と決心したんです。

WORK MILL:その「世の中のためになること」という思いは、どんな風に「美」へのアプローチに繋がっていったのですか?

鳥屋尾:戦争のカウンターから、塚本は「平和」を切実に求めていました。そこで目を付けたのが「美」だったんです。どんな時代であっても、女性には「美しくなりたい」という気持ちがあるはず。でも、戦時中にそんなことは、絶対に口に出せない状況でした。

そこから塚本は「女性が美しさを謳歌できる世の中を作ることが、社会への寄与、平和へと繋がっていくのだ」と考え、1946年にワコールの前身である和江商事を創業し、女性の美しくなりたいという想いを応援する事業を模索し始めました。

WORK MILL:最初はアクセサリーの販売をしていたんですよね。

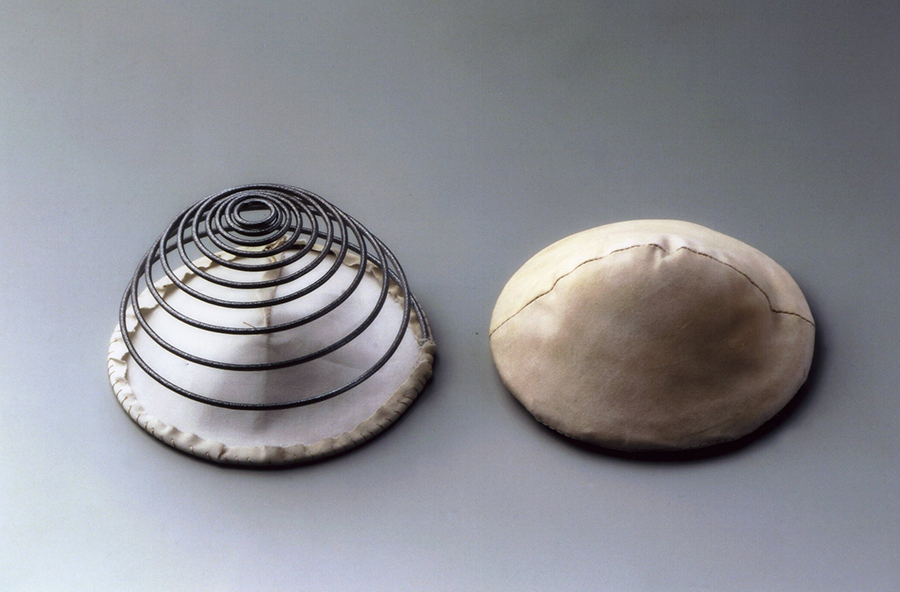

鳥屋尾:そうです。アクセサリーの販売から4年後、1949年に「ブラパット」が塚本の店に持ち込まれた。それはアルミの針金で作られたもので、、服の裏に縫い付けて胸の形を美しく見せる、というものでした。

当時は、まだまだ和装の文化だった日本。しかし、塚本は「これから洋装の時代が来る」と見すえていました。洋装文化になれば「バストラインをきれいに見せるための何か」を、女性たちはきっと求めるようになる ― そう考えた塚本は、ブラパットの独占販売権を取得し、1949年から販売を開始します。ここが、ワコールの下着メーカーとしての出発点となります。

鳥屋尾:以降、現在に至るまで、ワコールは下着を通して女性の美しさを解放し、支え続けてきました。ブラパットやブラジャーを販売し始めた頃は、それらを認知・普及させること自体が、直接的に女性の美を押し広げることに繋がっていました。

あれから70年近くの月日が流れた今、当社は「下着という物を通してだけでなく、さらに「美」を応援できる方法があるのではないか」と、議論を重ねています。そのひとつの答えとして、「学びを通して、人生の豊かさや、美しい生き方を追求できる「学校」みたいな場を作ろう」との発想に至り、このスタディホールが生まれたんです。

ワコールは「ものづくり」を通して、新しい価値観を提供し続けてきた

WORK MILL:女性用の下着を手がけることは「女性が美を謳歌できる社会をつくる」という目的を達成するための「手段」であり、そこに固執しているわけではない、ということですね。

鳥屋尾:そうですね。世の中の女性を美しくすること自体が、弊社の目標ではなくて。世の中の女性を美しくすることによって、広く社会に寄与する……というのが、私達の理想であり、目標です。今まではそこに、下着づくりを通してアプローチしてきましたが、これからは下着だけでなく「学び」が大きなテーマになってくるだろうと意識しています。

WORK MILL:「美」を追求するためのよりよい手段を模索した上で、学びの場づくりに至ったとのことですが、いきなり「場づくりをしよう」となって、現場で戸惑いはなかったのでしょうか?

鳥屋尾:確かに外から見られると「下着づくり」から「場づくり」への移行は、とても距離感があるように思われるかもしれません。けれども、実は私たちの中では、そこまで大きなギャップを感じているわけではなくて。

WORK MILL:と、言うと?

鳥屋尾:弊社は、まだ世の中の皆さんが「ブラジャー」というものを知らない時から、「どうして必要なの? どうやって付けるの?」という啓発活動を、販売とセットで展開していました。1950年代初めから百貨店で女性限定の下着ショーを開催したり、販売所でのお客様とのコミュニケーションを大切にしたり……単純にモノを売るだけじゃなくて、モノの本質的な価値や「それを付けた時に自分がどう変化するのか」という価値観を、発信してきたんです。

WORK MILL:なるほど。「価値観を提供する」ためにやってきたことが、「学びの場づくり」に近しいのですね。

鳥屋尾:学びの活動は、実はこれまでも続けていて。弊社では15年ほど前から、小中学校を対象に、下着の役割や着け方をレクチャーする出前授業「ツボミスクール」を実施しています。これまでに10万人の小・中学生とその保護者に対して、カラダの成長変化についてや、下着を通した「美」との向き合い方を、丁寧に伝え続けてきました。

それに、創立以来ワコールは、百貨店などの店舗では必ず「コンサルティング販売」をやっているんです。お客様のからだの悩みをお聞きしながら、その解決策を下着で提案するということも、現場では丁寧にずっと取り組んでいて。これも見方を少し変えれば、一対一で対話しながら、学び合う場なのだろうなと感じていて。きっとスタディホールは、これらの取り組みの延長線上に、生まれたものなんです。

「クリエイティブな学び」が生まれる空間を目指して

WORK MILL:「美的好奇心をあそぶ、みらいの学び場」とのコンセプトの下につくられたスタディホールですが、空間づくりにおいて、こだわられたポイントはありますか?

鳥屋尾:施設自体の美しさに関しては、細部まで気を遣っています、例えば、デスクに置いてあるライトは、限りなく自然光に近い光を発するものを使っていて。それでいて、佇まいが凛としていて美しい。そんな風に、施設に足を運んで頂いた方が見るもの、使うもの一つひとつに、見た目にも機能的にも「美しさ」を感じてもらえるよう、全体の空間をデザインしています。

それともう一点。「学びが生まれ、深めやすい場にする」という意識は、強く持っていますね。この施設には「スクール」「ライブラリ-・コワーキングスペース」「ギャラリー」という3つの機能がありますが、それぞれが独立して存在するのではなく、行ったり来たりしやすい構造にしているんです。

スクールを受講し、あるトピックに興味を持った方がライブラリーでさらに掘り下げたり。ライブラリーで得た気づきを、コワーキングのスペースで他の人とシェアしたり。ひとりで学びを深めることも、みんなで学び合うこともできる。そんな、学びの多様性を守れる場を目指しています。

WORK MILL:企画段階では、どのような方々をターゲットとして想定されていましたか?

鳥屋尾:実は、そこまで厳密にターゲットは決めていなかったんですよ。企画が立ち上がった当初から「美について学びたい人、学ぶこと自体が面白いと思っている人、自分を高めたい人なら、老若男女問わず来てもらいたい」という思いは、チーム内で共通して持っていました。

なので、スタディホールの核となるスクールの講座は、トーンは統一しつつも、テーマが偏らないように設計していて。「ここならでは」という要素は入れ込みつつ、さまざまな関心や学習意欲にリーチできるよう、バリエーションを持たせています。

WORK MILL:そのお話から想定すると、講座のバリエーションはものすごく広がりそうですね。

鳥屋尾:「クリエイティブな学び」が生まれる空間を目指すには、ある程度の広がり、つまりは多様性が不可欠なのかなと感じています。「生きる学びを生み出す空間には、どんな要素が必要なのか」ということをしっかり掴んでおきたくて、オープンしてすぐさまざまな実践者の方々にヒアリングしながら、研究をしてきました。

その一環として、NPO法人のミラツクさんにご協力いただき、連続ワークショップをして「クリエイティブな学びが生まれる空間の要素」を、141個のキーワードにまとめたんですね。これが、現在の私たちの場づくりにおける原則となっています。この141の原則を、どうやってスタディホールの中に具体化していくか……ということが、いま私たちが向き合っているフェーズで参加者の方々と「クリエイティブな学びとは?」を学びながらアイデアを出す、などの取り組みも行っています。

WORK MILL:スタディホールの在り方は、ワコールの皆さんだけでなく、この場を中心に集まる皆さんで考えているのですね。

鳥屋尾:おっしゃる通りです。オープン前に私たちでこの施設を定義しきってしまうことは、したくなかった。実際にオープンさせてから「ここで学びたい」と思って来てくださった方々とコミュニケーションを取って、一緒にスタディホールをつくっていきたい ― そんな思いから、今も利用者の方々の顔ぶれや反応を見たり、時にはディスカッションをしつつ、柔軟にニーズを取り入れています。

「美に絶対もなく、また究極もない」

WORK MILL:スクールの講座について、もう少し具体的にお話を聞かせていただけたら幸いです。幅広い学びのバリエーションを持たせつつも、実施する講座のバランスはどのように取っているのでしょうか?

鳥屋尾:講座は「身体の美」「感性の美」「社会の美」という3つのテーマに分けていて、それぞれの学びの深度とともに、マッピングをしています。それを見ながら、全部がバランスよく網羅されている講座の仕立てになるよう、心がけていますね。

中でも、「京都ならではの講座」も、いくつか実施しています。言わずもがなですが、京都はすごく美しい街です。この地に本社を構えていることが、私たちの「美」を捉える感覚に大きく影響していると思います。けれども、それをひも解いて味わう機会って、住んでいるからこそなかなか巡り合わなかったりする。なので、いろいろな切り口で「京都ならではの美」を深掘りする講座は、これからも企画していきたいです。

WORK MILL:スタディホール全体に漂う品のよさも、「京都らしさ」と言われると、うなずけるような気がします。

鳥屋尾:講座企画に際しては、3つの各テーマごとにバランスをとりながら「このテーマを是非扱いたい」「この方と一緒に仕事をしたい」という担当者の思いを大切にしています。その上で、スタディホールらしさ、京都らしさという観点を必ず意識しています。

WORK MILL: 講座を通して「どんな美を受講者に伝えたいか」といったメッセージ性は、練られたりするのでしょうか?

鳥屋尾:これは誤解のないようにお伝えしたいのですが、もちろん、各講座ごとにテーマがあって、それを突き詰めて講座編集は行っていますが、私たちは「何か一定のメッセージを伝える、広める」といった意識はあまり強くないんです。あくまで、自分たちの興味関心の中で「これは、いろんな人に知ってもらえたら素敵だよね」と思える学びを、ここならではの形に編集してシェアするくらいの気持ちでやっていて。講座に来てくださった方が何を受け止め、次にどうなるかは、こちらの意図を押し出すのではなく、その方自身に委ねたいと思っています。

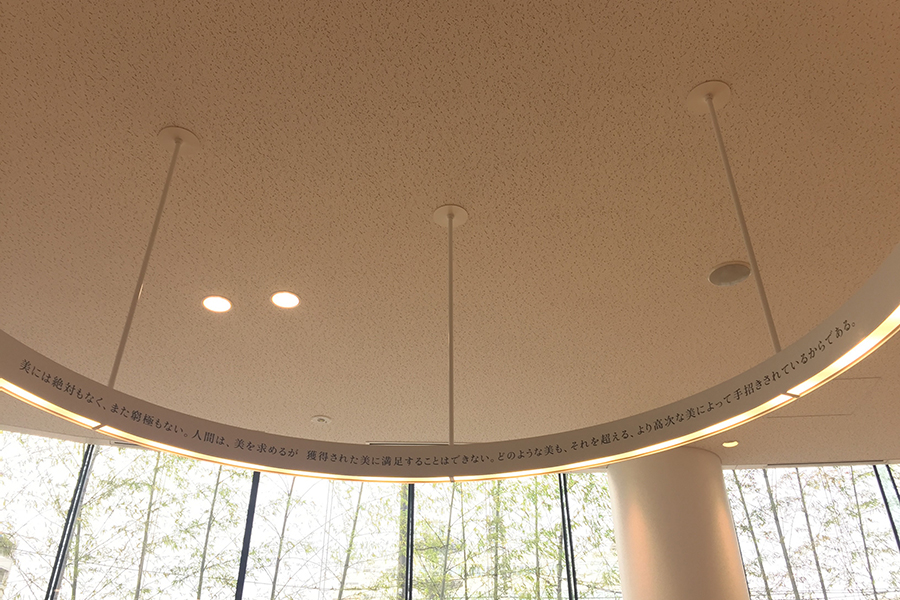

あそこのホール天井部分に、創業者の言葉が書かれているのですが、見えますか?

WORK MILL:見えます ― 「美に絶対もなく、また究極もない」と。

鳥屋尾:深い言葉ですよね。人間は本質的に「美」を求めているけれども、いざ求めていた「美」が手に入っても、決して満足することはなく、またその先にある「美」を求めるようになる……と。

絶対的な「美」はないからこそ、さまざまな切り口や視点から、多様な「美」に触れられるように。そして、さらに深く「美」を追求したいと思った方にも、その先を提供できるように ― スタディホールが「絶対も究極もない美について、誰もが生涯学び続けられる空間」として機能し、認知されるされるように、私たちは今後とも長い目で場づくりに力を注いでいきます。学ぶことが一人ひとりの人生を豊かにすることに繋がり、その集積で社会が少しずつ良い方向に向かっていくことを願って。

前編はここまで。後編は、スタディホールにとっての「美」の定義や、今後スタディホールという「場の力」が生み出す可能性について、さらに深くお話を伺っていきます。

編集部コメント

扱う商品の特性上、「女性の美しさをテーマにした学びの空間」という先入観を持って取材に臨んでいましたが、対象が女性だけにとどまらない美を追求する活動を展開する空間であることに、大きく驚きました。しかもそこには同社からのお仕着せの美の概念があるわけではなく、あくまでも感じる側の気持ち次第という考え方に改めて感嘆。例えば寺院の庭先に鎮座する大きな岩。その岩をただ眺めるだけではなく、「それだけ大きな岩を運び、置くために人を動員することができたという権力の象徴」であるという背景を知るだけで、京都の街の見え方が変わってくる。こういった微細な感受性を高めていきたいと思えることこそが、美的好奇心と言えるのだと思います。(遅野井)

2017年6月6日更新

取材月:2017年4月