本質を置き去りに一人歩きするワークスタイル変革

「ワークスタイル」や「ワークスタイル変革」という言葉を聞かない日はありません。特に東日本大震災以降、テクノロジーの進化も相まって、さまざまな企業・組織においてワークスタイルを変革する必要性が高まってきている実感があります。

社内・社外の両方における「ワークスタイル変革」を手掛けてきた筆者の経験から、その基本的な考えを2回にわたって整理し、表現していきたいと思います。

そもそもワークスタイルとはなにか

ワークスタイルという言葉は極めて曖昧であり、実態をつかむのが難しい対象です。私たちの主戦場であるオフィス環境だけではなく、人事制度、組織風土、ITといった領域を網羅する概念であり、人によって捉え方が大きく異なってくるためです。たとえば、フリーアドレスを導入する、スマートデバイスを導入する、フレックス勤務制度を導入するなどといった施策でワークスタイルは影響を受けます。しかしあくまでもそれらは手段としての施策に過ぎず、目的ではありません。

そうであると分かっていても、特に規模の大きな企業においては、施策をひとつ導入・展開するだけで大変な労力を伴うため、施策そのものが目的化することを避けられないケースが少なくありません。また、せっかくの施策が大きな効果を出す前に短絡的に評価され、「効果がなかった」といって過去のスタイルに戻ったケースも多く目にしてきました。

軽い言葉になってしまった「ワークスタイル変革」

こうした状況においてワークスタイル変革のコンサルタントとして活動する中で、ある時期から大きな違和感を覚えるようになりました。それは、「ワークスタイル変革」という言葉があまりに軽く扱われていることへの違和感です。

スタイルとはそもそも「型・様式」という意味があります。たとえば、さまざまな信条・趣味・志向や日々の行動ひとつひとつの蓄積によって形成されているライフスタイルは、他者がとやかく言ってもあまり変化が望めません。このように、スタイルは外発的動機付けで簡単に変われるものではなく、その変化変容において強い内発的な動機付けが伴わない限り、変わるものではないと捉えています。また「変革」とは、「抜本的に変えること」。そもそも変えることが難しい対象を抜本的に変えるということは、小手先のソリューションで軽々しく実現できるものでは本来ないはずです。

このように本来重い言葉であり、しっかりと捉える必要のある「ワークスタイル変革」ですが、実際はとても軽薄に扱われるようになってしまいました。各所で開催されている展示会に行けば、業界や企業規模を問わず「御社のワークスタイルを弊社のソリューションで変革します」といった表現で溢れています。こういったソリューションは全体のビジョン・方向性を踏まえたうえで変革の手段として適切に導入されるのであれば効果が発揮されますが、それ単体で導入すること自体が目的になり、手段と目的の履き違えになるケースは少なくありません。これは長らく働き方を提供しているオフィス家具業界もその片棒を担いでおり、大いに反省しなくてはいけないことだと個人的には捉えています。

経営と人の両方を主語にしたワークスタイルへ

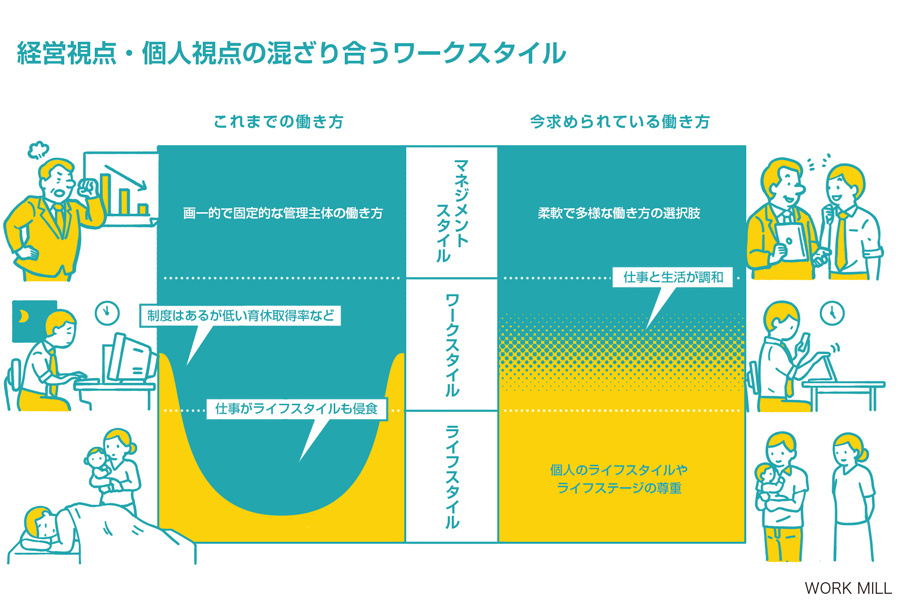

ライフスタイルを比較対象として用いましたが、ワークスタイルを語る上で欠かせないもうひとつのスタイルが、マネジメントスタイルです。人事評価制度や採用・育成基準、そして企業文化や企業風土といった要素が含まれるものと定義します。これまでの日本の企業は、選択肢が少なかったマネジメントスタイルを前提に画一的なワークスタイルが規定され、その結果ライフスタイルにも大きな影響を及ぼしていました。ブームになった「24時間働けますか」が象徴するように、人生=100%仕事、という猛烈なサラリーマン像が描かれていました。

労務規定が見直され、サービス残業や不当な休日出勤を命じるような企業は減っているものの、今もってなおブラック企業という言葉がなくならないのが実態です。また、育児や介護の休暇制度も相当普及していますが、男性の育児休暇取得率は依然として低い水準です。ワークスタイルに個人のライフスタイルの事情を持ち込むことを許さない文化や風土の存在があり、マネジメント側の要求事項である管理・効率を目的とした画一的なワークスタイルが全従業員に適用される。つまり、経営だけがワークスタイルの主語として語られていたのが今までの姿です。

ワークスタイルに求められているのは、経営と人(社員)の両方を主語にすることです。人(社員)を主語にして考えると、結婚・出産・介護といったライフステージの変化が前提となるため、自然と画一的ではなく多様性を念頭に置くことになります。人事制度だけでなく、働く場であるワークプレイス、そして情報共有・コミュニケーション基盤。これらが従業員のライフスタイルに合わせて柔軟に運用されている。そして企業文化やアイデンティティといった企業側の要素とうまく混ざり合っている。こういったスタイルのバランスが極めて重要になっていると考えます。

経営と社員の信頼関係

そのためにも、経営と人の間に強固な信頼関係を構築することが欠かせません。経営側は細かな制度・制約で従業員に働き方を制限するのではなく、社員ひとりひとりの成長にコミットしながらさまざまな情報や機会、資料、そして場やビジョンを与え、成果を最大限発揮できるような選択肢を多く提供する。一方社員も自己の成長を通じて企業や組織における事業の成長にコミットし、多様で柔軟なワークスタイルを選択して自律的に業務を遂行して成果を出す。こういった成熟した信頼関係が極めて重要な要素になります。

ここで大事になってくるのが、社員の意識変容です。「従業員が持つ雇用に値する能力」であるエンプロイアビリティとして、主体性が今まで以上に求められてきます。ワークスタイルの主語に「人」が含まれるからこそ、キャリアについても自分自身で責任を負う必要がでてきます。日本の雇用システムは、終身雇用と引き換えにキャリアの主体性を企業側に預けることで成り立ってきた側面があります。しかしキャリアとはそもそも働く個人ひとりひとりのものであり、企業側に主導権を握られるものではないはずです。ワークスタイル施策で「強い個人」と言われることも多いですが、画一的な働き方を安易に受容し、主体性を放棄していては成立しえないコンセプトです。

ワークスタイルに主体的で本質的な理解を

おそらく現場を一層混乱に陥らせている原因のひとつとして、コンプライアンスやガバナンスのような近年盛んに欧米から「輸入」された新しい概念が、その本質的な意義を深く問わずに導入されていると言えないでしょうか。フリーアドレスやスマートデバイスなど流行り言葉の多いワークスタイルについても、企業や組織で働く従業員にとって本質的な変革につながっている事例がどれだけあるか、はなはだ疑問です。そもそもカタカナで表現されている時点で正確な理解から逃げている、と言えなくもありません。

いま日本の働く現場に求められているのは、そういったカタカナ語を表層だけ追うのではなく、本質的に言葉を理解・咀嚼・解釈し、その企業にとってどのような意味のあるものとして導入するかをしっかり問うことです。働き方も同様であり、こういう環境にあってはじめて成果主義やモチベーションといった人的資源管理施策が機能するのであり、また本質的な労使関係を構築するのではないかと考えます。

次回は、ワークスタイル変革の推進について、深堀りしていきたいと思います。

テキスト:遅野井 宏

写真:遅野井 宏

イラスト:野中 聡紀