学びとの出会いを誘発する ― 近畿大学「ACADEMIC THEATER」の空間づくり

建学の精神は「実学教育」と「人格の陶冶」――ここ数年、大胆な広報戦略と設備投資を展開して、急激に入学志願者数を伸ばしている近畿大学。今や「日本で最も学生が行きたい大学」として全国に知られる学び舎に、2017年春、新たな学術拠点「ACADEMIC THEATER(アカデミックシアター)」が開設しました。

大学界隈だけでなく建築・デザイン業界からも注目を集めているこの施設では、さまざまな垣根が取り払われた斬新な空間づくりが成され、集う人々にポジティブな影響を与えているとのこと。一体どのような場所なのか……WORK MILL取材チームがその実態に迫りました。

後編では総務部広報室室長の加藤公代さん、アカデミックシアター事務室室長の岡友美子さんをはじめ、アカデミックシアターの企画・運営に携わる関係者の方々にお話を伺いながら、当施設が持つコンセプト、それを空間に落とし込むまでの過程をひも解いていきます。

出発点は「近大そのものを体感できる場所」

「人間のあらゆる知的好奇心を揺り動かす“知の実験劇場”」――壮大なコンセプトを堂々と掲げて誕生した、近畿大学のアカデミックシアター。この施設の建設計画が立ち上がったのは2014年のこと。建物の老朽化に伴った東大阪キャンパスの大規模整備計画「超近大プロジェクト」の一環としてスタートしました。

東大阪キャンパスは、近畿大学が持つ6つのキャンパスの中で最も大きく、甲子園球場約12個分に匹敵する(≒約47万㎡)広大な敷地を有しています。

この東大阪キャンパスに西門から入ると最初に目に飛び込んでくるのは本館にある時計台です。

しかし、この本館も老朽化によって、建て替えなければならなくなってしまいました。そこで「超近大プロジェクト」には“新たなシンボル”となる施設の構想が盛り込まれることに……「これがアカデミックシアター建設の出発点だった」と説明してくれたのは、アカデミックシアター事務室室長の岡友美子さん。

岡「新施設については、大学内部での議論によって3つの基軸が定められました。1つ目は前述の通り、近畿大学の新たなシンボルとなること。2つ目は、今までに類を見ない図書機能を持つこと。そして3つ目は、文理の垣根が取り払われた場であることです」

近畿大学は、社会に実益をもたらす「実学教育」を建学の精神に掲げており、“文理融合”はその実現に不可欠な要素として位置づけています。新施設に寄せられたのは、言わば「近畿大学そのものを体感できる場所」という、非常に難易度の高いオーダーでした。

既存の機能を有機的に繋ぐ「+1」の着想

コンセプトの大枠が定まり、少しずつ動き始めたアカデミックシアターの建設プロジェクト。管理部部長の萩原さんは「最初は何をどうすればいいのか、まったく分からない状態だった」と当時を振り返ります。

萩原「設計事務所(NTTファシリティーズ)さんとは、直接的な建物のことばかりでなく『教育とは? 学生の居場所とは?』という大学の本質にまつわるトピックについてまでも、議論を重ねました。その過程で、抽象的なコンセプトを徐々に空間イメージに落とし込んでいきました」

新施設には、これまで本館が持っていた既存の機能が含まれることは、あらかじめ決まっていました。問題は、それらをどう再編し「文理の垣根が取り払われた場」として成立させるか……その解答として導き出されたのが、異なる機能を持った4つ建物を角に配置し、それらを動的な空間で繋ぐ「4+1」の構造でした。

設計を総括した(株)NTTファシリティーズの畠山文聡さんは、「+1」である5号館に組み込む機能について「図書館と新たな価値創造のためのプロジェクト室<ACT>をかけ合わせることで、新たな学術拠点を創出することを目的とした」と後に綴っています※。畠山さんの言葉の通り、この5号館の存在が4つの建物を有機的に結びつけることで、図書館の機能を持ちながらも、それだけには留まらない唯一無二の“複合型施設”として、アカデミックシアターを成立させています。

※雑誌『新建築』2017年10月号 P67より

一番のこだわりは「学生の居場所」であること

自分たちにとっての理想的な空間のイメージを確固たるものにするため「たくさんの他大学の図書館やオフィスを視察した」と語る、管理部の萩原さん。「新たな学術拠点の創出」という壮大なテーマを設定しつつも、その足下で決して崩してはいけないポイントがあることを、常に意識していたと言います。

萩原「アカデミックシアターの空間づくりで最も重視したポイントは『学生にとって居心地の良い場所であること』です。いくら学術的に有意義な施設ができたとしても、そこに肝心の学生が来なければ意味がないですから」

学生目線を大切にして、彼らが積極的に「使いたい」と感じる場所に――この心意気は、オシャレなカフェスペースや寝転がれるソファ、使い勝手のいい自習室、照明にまで意匠が凝らされた本棚など、アカデミックシアターの微細にわたり宿っています。

実際にアカデミックシアターを使用している学生にも声をかけてみましたが、「授業の合間はここで時間を潰すことが多い」「とりあえず学校に着いたらまず寄る場所」「用がなくてもついつい足を運んでしまう」といった話が伺えました。

時々アカデミックシアターに足を運んでは、学生たちとコミュニケーションを取っていると言う、総務部広報室室長の加藤公代さん。学生目線にこだわった空間が、狙い通りに機能していることに、確かな手応えを感じているそうです。

加藤「アカデミックシアターは、7万冊もの多彩な蔵書を誇りながらも、従来の“図書館”の範疇には留まらない多機能な空間です。無理やり本を読ませることもなく、自然と本に興味が湧くような導線が散りばめられています。ここに訪れる学生たちと接していると、彼らがただ読書をするために来ているのではなく、『この空間自体を楽しみに来ている』のが伝わってきますね」

学生たちが積極的に訪れる居場所として成り立っているからこそ、アカデミックシアターでは所々で、彼らの企画が沸き起こります。書架のそばに設置された黒板に本を薦めるセリフやイラストを描いたり、集まった人同士で夜通し本を紹介し合う「お泊まり会」を催したり……こうした学生の自主的な利活用がよく見られるのも、彼らがこの場所を、心底気に入っているからなのでしょう。

迷うほど、学びとの出会いが積み重なる「書架の迷路」

加藤さんが「自然と本に興味が湧くような導線」と表現したように、アカデミックシアターには居心地の良さだけでなく、たくさんの好奇心・向学心をくすぐる仕掛けが用意されています。

加藤「たとえば、プロジェクトルーム『ACT(アクト)』がすべてガラス張りになっているのにも、狙いがあります。部屋が可視化されることによって、周りの学生がどんな活動をしているのか、自然と興味を持つようになる。天井まで仕切りのない部屋からは、中で盛り上がっている声も聞こえてきます。このような人の身体に働きかける刺激が『自分も何かやってみよう』という学生の自発性を引き出す契機として、効果的に作用しています」

“人の身体に働きかける刺激”として注目するべきは、4つの施設を繋いでいる5号館の通路の構造です。

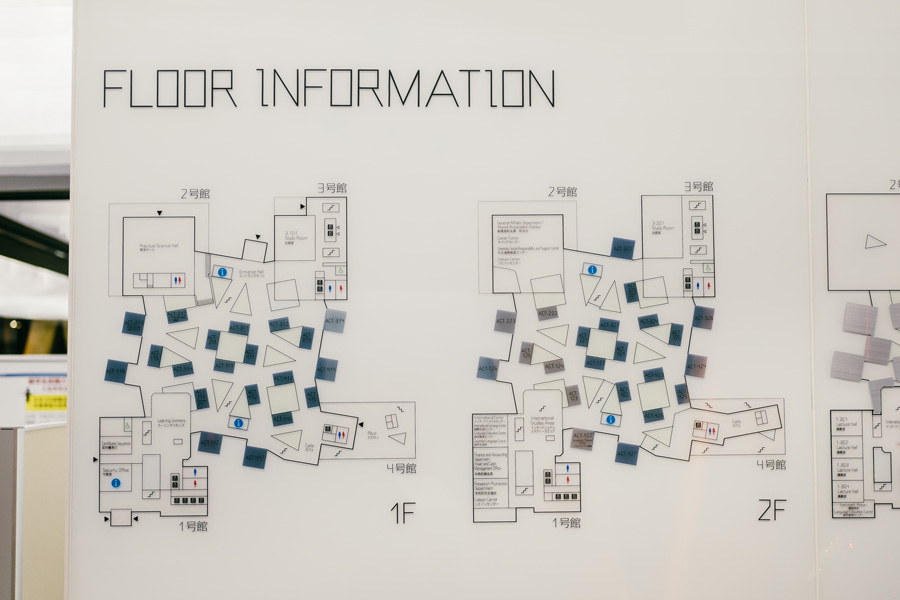

萩原「5号館は4つの施設を4×4本の通路で繋ぐ、格子状の空間です。この通路にくまなく書棚を配置することで、日常的に本が目に付くようになっています。最初の設計段階では、通路はすべて直線でした。けれども、デザインが具体的になってくると、館内の様子がどうも『ブティックのような商業施設』のように見えて、違和感を覚えるようになって。そこで、設計担当の畠山さんが『通路を10度ずつ傾けよう』という提案をしてくださったんです」

フロアマップの青色がACT

4×4本の通路が交点ごとに少しずつ傾けられたことで、アカデミックシアター内は迷路のような空間になりました。この直線的でない、先の見通すことのできない通路構造が、新たな「学び」との出会いを誘発している様を、岡さんは日々目の当たりにしていると言います。

岡「直線的ではない入り組んだ構造になっているから、自然と歩く速さも落ちてきます。そうすると、本に目が付く機会が自ずと増えていきます。また、迷ったことによって、思いもよらない書架スペースに行き着くこともあって。私はここで日々の仕事をしていますが、毎日『こんな本があったんだ!』という新鮮な出会いがあって、とてもワクワクしますね。学生の皆さんも、そういった偶発的な本との出会いを楽しんでくれているように感じます」

垣根なき空間は、集う人々の意識の壁も取り払う

数多くの工夫と共に「学生に居場所と、良質な学びとの出会いを」という祈りが空間に織り込まれた、アカデミックシアター。この施設ができたことによって、学内にはどのような変化が生まれているのでしょうか。

岡「まだまだ局所的な変化かもしれませんが、少なくともここに集まる学生さんたちは、本当に学びを得ることや、自分から何か行動を起こすことに関して、どんどん積極的になっているように思います。また、産学間や異なる学部間など、今までにはなかった新たなコラボレーションが目に見えて増えています。とりわけその変化が目立つのは、やはり『ACT』を拠点に動いているプロジェクトですね」

現在、アカデミックシアターではおよそ30ものプロジェクトが展開されています。プロジェクトは基本的に教員が発案し、大学側で採択されたものが年度初めに公表され、それから学生を募集する仕組みです。プロジェクトの条件には「2つ以上の組織、または学部の掛け合わせてあること」という要項が盛り込まれており、文理に限らず、あらゆる垣根を超えた活動が生まれる源泉となっています。

加藤「先日、薬学部の多賀淳准教授とUHA味覚糖株式会社の合同プロジェクト『KISS LABO』のプレゼンコンペがあって、同席したんですね。そしたら、とある3人組グループの中に、顔見知りの国際学部の学生さんがいて。てっきり『国際学部の友人同士で組んだチームなのかな』と思ったら、あとの2人はそれぞれ理工学部と農学部だったんです。ほかのグループも同様に、さまざまな学部の学生が入り混じっていました。こうした学部の枠組みを超えた“学びの実践の場”が連鎖的に次々と生まれていて、学内の雰囲気も今まで以上に活気づいています」

こうした「垣根を取り払う」仕掛けは、学生だけでなく、大学職員の意識も変えていると、萩原さんは指摘します。

萩原「部署ごとにあった壁が撤廃され、仕事場も開放的な空間になったことで、横の連携がスムーズに取れるようになってきました。一生懸命に勉強していたり、プロジェクトの活動に勤しんでいる学生が可視化されていることも、職員側のモチベーションの向上に繋がっていますね。働く環境の変化によって『同じ大学で働く仲間』という意識が強まり、より一体感が増したなと実感しています」

最後に、施設の今後の展望について伺ってみると、加藤さんは次のように語ってくれました。

加藤「この施設を今後どうしていくかは、ここを使う学生が自ずと見出していくものだと思っています。大学としては彼らの声に耳を傾けて、ここが『近大生にとって誇れる場所』であり続けられるよう、尽力していきたいです。そして、アカデミックシアターが近大生の誇れる学び舎として、次の世代にも当たり前のように受け継がれていってくれたら、嬉しいですね」

近畿大学の新たなランドマークとして構想され、実学教育の最先端の実践的拠点として具現化した「アカデミックシアター」。開設してからまだ日は浅くも、その建設の狙いに違わず、さまざまな変革の芽が育っている様が、取材を通してひしと伝わってきました。垣根なき“知の実験劇場”で切磋琢磨し合った若き役者たちが、社会の表舞台にて万雷の喝采を浴びる日も、そう遠くないはずです。

編集部コメント

ACADEMIC THEATER「知の実験劇場」という名前の通り、多くの学生や職員の方々が集い、それぞれが目的に合わせて活用する姿はまさに自らのドラマを演じている施設でした。迷路のような5号館ビブリオシアターでは建築の意図通り、編集チームは見事に迷ってしまいました。そして、こうした特徴ある建物のデザインや多種多様な図書はそれだけでも魅力的で価値はありますが、あくまで文理融合や学生の自発性を誘発する媒介であること。学生たちが主体的に「学ぶ環境」を選び、他者とコラボレーションする、そんな環境を最大限活用している姿は、私たちオフィスワーカーにも主体性を持ち「働く環境」を最大限活用するための示唆を与えるものではないでしょうか。(山田)

2018年1月30日更新

取材月:2017年12月