興味関心から生まれた「探究の種」がビジネスを動かす。「た展」が育む学生と企業の新しい共創(立教大学・舘野泰一准教授)

世の中にある矛盾を「パラドキシカルな課題」と定義し、遊び心を活かしてリーダーシップを発揮する方法を研究する、立教大学経営学部の舘野泰一准教授。

舘野ゼミでは、企業の課題解決プロジェクトや、学生が自らの関心や矛盾をテーマに表現する展覧会「た展」などユニークな取組みを行っています。

2025年夏の「た展」では、三井不動産の尚和クラブ アート部やオカムラの社員も学生と共に参加。就職活動以外の場で、社会人と学生が、お互いの“素顔”をさらけ出し、悩みや考えをアートで表現する。年齢や立場が違う中でも、新しい刺激や学びが生まれています。

今回は、舘野ゼミの取り組みの狙いや学びの設計のあり方を舘野先生に伺いました。

舘野泰一(たての・よしかず)

立教大学経営学部准教授。1983年生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了、博士(学際情報学)。企業・教育機関における若年層のリーダーシップ教育を専門に研究・実践。主な著書に『パラドックス思考:矛盾に満ちた世界で最適な問題解決をはかる』(ダイヤモンド社)など。

自分だけの「探究の種」を育てる舘野ゼミのアプローチ

今回は、前編で伺った「パラドックス思考」をどのように学生が身につけられるようにしているのか、舘野ゼミの具体的な取り組みについて伺います。

ゼミの活動には、「企業とコラボするプロジェクト」と「た展」という2つの柱があるそうですね。

舘野

はい。企業プロジェクトはビジネスの課題解決、「た展」では個人の探究をテーマに掲げて、バランスよく取り組んでいます。

まず企業プロジェクトからお話します。これは、企業から与えられた課題に対して、チームで解決策を提案するもの。実践的なビジネススキルやチームワークを学ぶ、非常に重要な経験です。

どんな課題に取り組むんですか?

舘野

たとえば、ある企業からは「大学生がお酒を楽しめる新しい場を設計してほしい」といった課題をいただきました。

まずは、学生たちには課題をそのまま受け止めるのではなく、自分たちの「探究の種」とかけ合わせることを促しました。

自分たちの興味があることを絡めるということですか?

舘野

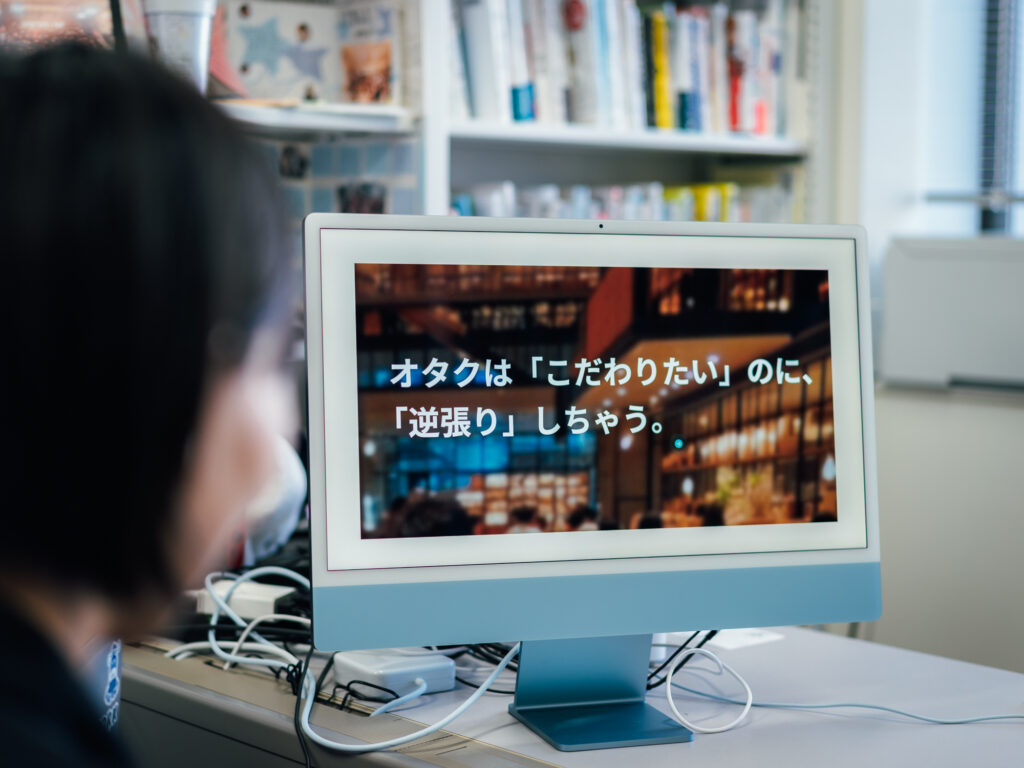

はい。このチームのメンバーは、普段から「オタク文化」に深く関心を持っていました。

それで、「推し活」の熱量やコミュニティのあり方とこの課題をかけ合わせ、「お酒を飲みながら推しについて語り合ったり、新しいコンテンツを楽しんだり場所がほしい」という、自分たちなりのインサイトを見つけ出したのです。

舘野

単に与えられた課題を解決するだけでなく、自分自身の内側から湧き上がる興味をプロジェクトに持ち込むことで、誰も思いつかなかった斬新で深いインサイトにもとづくアイデアが生まれやすくなる。

まさに学生が持つ「探究の種」が、企業プロジェクトで花開いた事例です。

与えられた課題に自分の関心と重ねられて、ビジネスの基礎力が身につく。とても実践的ですし、面白そうです!

では、もう一つの「た展」はどのような位置づけなのでしょうか?

舘野

「た展」は学生が自ら課題を発見し、探究する力を養う場として設定しています。アートをテーマにしていますが表現方法は自由で、絵や文章、動画、ゲーム、ワークショップなど多岐にわたります。

企業プロジェクトでは「課題は与えられるもの」ですが、「た展」ではそれを自分で探すところからですね。

自分の内側から湧き上がる「好き」や「問題意識」を掘り下げていく場なのですね。

舘野

その通りです。

また、チームでの協働が中心の企業プロジェクトに対し、「た展」は基本的に一人で向き合います。

それはなぜですか?

舘野

チームで課題に取り組むと、誰かがやってくれても成立してしまうこともあります。責任がある意味で分散されますから。

自分の責任のもとで物事をやり遂げるのは大切なこと。だからこそ、学生たちに「自分で決めて、自分でやって、自分でそのコミュニケーションを取り切る」という経験をしてほしいと思っています。

課題も表現方法も自由な「た展」だからこそ、あえて一人で向き合う必要があるということですね。課題探し、難しそうです。

舘野

テーマは、自分の好きなことや、個人的に抱えている矛盾などから探してもらいます。

たとえば、「推し活の幸せと、推しが引退した時の自分の幸せは両立するのか?」といった、一見ビジネスとはかけ離れたテーマでもかまいません。

最近の「た展」では、どんな作品が生まれていますか?

舘野

コミュニケーションをテーマに探究していた学生が、自分の抱える葛藤と向き合い伝えるためのカードワークショップを開発していましたね。

カフェが好きな学生は、自分が訪れた店をまとめた雑誌を作ったり、プログラミングを学んでゲーム制作に挑戦したりする学生もいます。

かなり幅広いですね。

舘野

そうですね。他者からの評価を気にせず、自分自身の興味や探究心を深めるという、自己目的的な活動なんです。

この活動を通して、他者から与えられたものではない、自分なりの「探究の種」を見つけ、じっくりと育てることが大切なのです。

与えられた課題を解決する力と、自ら課題を見つけ出す力、この両輪を回すことが、学生の成長にとって重要なのですね。

しかも、半年に一度の「た展」に何度も参加することで、どんどん探究が深まっていきそうです。

舘野

そうなんです。「た展」と企業プロジェクト、この両方の経験を何度も経験することが大切で。

企業プロジェクトは「大人の土俵」で戦うための実践の場で、「た展」は若者の視点や個性をとことん研ぎ澄ます場。

この二つを何度も行き来することで、学生たちは自分の強みや「特殊能力」などの個性を自覚し、チームの中でどう活かすかを学んでいきます。

アートや遊びがビジネスの課題解決に役立つ理由

「た展」では、アートがキーワードになっています。経営学部のゼミで、あえて一見遠回りに見える「表現活動」というアプローチを取られたのはなぜでしょうか?

舘野

ビジネスにおけるリーダーシップを考えると、リーダーには「こうしたい」「こういう組織を作りたい」という自分なりのビジョンが必要だと思うんです。

でも、そのビジョンは誰かから教えられてできるものではなく、内側から湧き上がってくるもの。だからこそ、そのビジョンの「種」を育てることは、テクニックや知識を学ぶ上での土台となります。

舘野

「た展」のような活動は、他者から与えられてやるのではなく、自分の「表現したい」という思いから始まります。

この「内側からのエネルギー」こそが、ビジネスで新しいことに挑戦する際に不可欠な熱量になるんです。

反対されたり、うまくいかないことがあっても「それでもやる」という情熱は、こういった遊び心から生まれるのだと思います。

今回の「た展」には、三井不動産の方やオカムラメンバーも参加していますよね。どんな作品を発表されたのでしょうか?

舘野

たとえば、三井不動産 尚和クラブ アート部の出樋さんは仕事で経験したことや悩みを「不動産体験ゲーム」という形で表現しました。

どんなゲームなんですか?

舘野

プレイヤーが不動産開発の担当者になりきり、カードを引くと起こる事業推進中の良いイベントやトラブルなどを通して不動産事業の楽しさと大変さを疑似体験できるカードゲームでした。

ゲーム中に引くカードには、不動産開発業務で直面するさまざまな出来事が書かれています。「工事費が高騰する」「建物のデザインを決める」といった、リアルな仕事の経験や課題がゲームの要素になっているんです。

プレイヤーはそれらの選択を迫られながら、最終的な収支を競うという内容でした。

ゲームなのにリアル……! でも、面白そうです。

仕事で大変な出来事も、そうやってゲームのネタになると思えば乗り越えられそうですね。

舘野

まさに、そういうことです。自分の仕事の経験や悩みを、ゲームという別の世界に置き換えることで、客観的に見つめ直し、ある意味で「成仏」させられる。

このように、アートや遊びという一見関係ないアプローチが、ビジネスの課題解決にも繋がるんです。

「た展」が創出した企業と学生の新たな関係性

あくまでもゼミの活動だった「た展」へなぜ企業を巻き込もうと考えたのでしょうか?

舘野

「若者の土俵」に、企業に所属する大人が立つことで、就職活動のような利害関係を抜きにしたフラットな交流が生まれるだろうと考えたんです。

学生側からすれば、社会人が日々どんなことを考えているのか、どんな悩みを持っているのかをリアルに知る貴重な機会。

一方で大人にとっても、普段接することのない若い世代の視点や、内発的な動機から生まれる創造性に触れることは、大きな刺激になります。

舘野

また今回は、現役アーティストのはなりーまんさんも、参加者として学生たちと一緒に作品制作のプロセスを歩んでくれました。

「た展」がプロアマ問わず、自分と向き合った表現を発表する場として機能していることを実感しましたね。

学生と社会人、プロとアマ。さまざまな垣根を超えた交流が生まれたわけですね。

実際に、準備プロセスの中で何か印象的な出来事はありましたか?

舘野

三井不動産の方々とは、展示に向けて何度もワークショップを行いました。

学生たちが会社へ出向いて、「た展」の進め方やワークシートをレクチャーしたんです。学生が社会人に「我々のやり方はこうなんです」と教えたのですよ。

学生さんが教える立場になったのですね。

舘野

普通は学生が社会人から教わる立場ですよね。この関係性が逆転しているのが、非常に面白かったですね。

とはいえ、彼らも人事部でもなんでもなく、お互いに評価する立場ではありません。だからこそ、普段の仕事では見せない、日々の生活や趣味の感情も率直に話してくれました。

舘野

会社にいる一社員としてではなく、「人」としてお互いを理解し、心を通わせることができたと思います。

私自身も、普段とは違う形で企業の方と交流できるのが楽しみでした。

参加した皆さんに、何か変化はありましたか?

舘野

企業の方々は、学生たちが自らの内面を深く掘り下げ、形にしていく姿に触発されていましたし、学生たちも、社会人が真摯にアートや遊び心と向き合う姿に刺激を受けていました。

ある参加者の作品を見て「自分もこんな気持ちを抱えていたな」と共感したり、忘れていた感情を思い出したり。世代や立場を超えて、お互いの価値観を共有し、新たな気づきや学びが生まれたのではないでしょうか。

「た展」を企業や地域を巻き込むプラットフォームにしたい

とても魅力的な場なのが伝わってきます。今後、「た展」をどのように展開していきたいと考えていますか?

舘野

「た展」があるから、池袋(立教大学所在地)に来る。そんな理由になるようなイベントにしたいです。

今も、ゼミ生の友人や参加企業の社員さんの家族、はたまた立教大学の受験を検討してくれている高校生など、たくさんの方が来てくれます。より、さまざまな人に参加してもらいたいですね。

いいですね!

舘野

そうするうちに、「た展」が企業や地域を巻き込む「プラットフォーム」へと発展していくといいなと思っています。

今回、三井不動産のアート部の方々とコラボレーションしたので、会場も日本橋の+NARU nihonbashiで行いました。今後は池袋だけでなく、さまざまな場所で、他の企業との連携も広げていきたいですね。

さらなるコラボの可能性もあるんですね!

舘野

はい。実は、これまでに企業プロジェクトで協業したことがある企業の方々にも「た展」に参加してもらえたらうれしいなと思っていて、2025年冬のた展で実現できないかすでにアクションしています。

学生も社会人も普段の仕事や学業とは違う顔を見せることで、新たなものが生まれていくことを期待しています。

【編集後記】

共創空間Seaで舘野ゼミのみなさんとイベントをご一緒するなど、交流を深めさせていただく中、「三井不動産アート部」の取材記事をご覧になった舘野先生から「とても気になる活動!」とご連絡を頂いたのが、ちょうど1年前。そこからお二人をお繋ぎし、このような形にまで発展したことを、とても嬉しく思います!「た展」の作品づくりの過程は、日々忙しく働く社会人にとって、自分を見つめ直し、表現する貴重な機会になっていると思います。次回の機会があれば、ぜひまた私たちも参画したいですし、この活動をもっと多くの大人たちにも知ってもらえたらと、純粋に願っています。(株式会社オカムラ WORK MILL 編集員 / Sea コミュニティマネージャー 宮野 玖瑠実)

2025年8月取材

取材・執筆=ミノシマタカコ

撮影=篠原豪太

編集=鬼頭佳代/ノオト