オープン・イノベーションで日本のIoTを推進する女性官僚の行動力

WORK MILL編集長の遅野井が、気になるテーマについて有識者らと議論を交わす企画『CROSS TALK』。今回は経済産業省の商務情報政策局情報通信機器課で課長補佐(総括)を務める津脇慈子さんを迎えました。津脇さんは2015年10月に設立された「IoT推進コンソーシアム」の立ち上げに携わり、官僚という立場から、日本におけるIoT・AI・ビッグデータの活用と、その礎となるオープン・イノベーションを推進しています。

世間一般のイメージでは、「レガシーな組織」のように思われがちな中央省庁ですが、その中でIoT推進コンソーシアムが立ち上がった経緯はどのようなものだったのでしょうか。その背景にある課題意識や、日本におけるIoT事情など、今後、日本の行方を左右する大きな布石となりうるIoT施策とオープン・イノベーションについて、その最前線に立つ津脇さんに伺います。

既存の方法論に頼らない、新たな場としてのコンソーシアム

ー遅野井宏(おそのい・ひろし)WORK MILL編集長

大手製造業での長年にわたる事業企画経験を通じ、日本企業の現場における働き方に強い問題意識を持つ。同社における社内変革経験を経て外資系IT企業に転職し、ワークスタイル変革コンサルタントとしてこの奥深いテーマに挑む。現在は、オフィス環境に軸足を置きながら、組織を超えた人のつながりを探求。Open Innovation Biotope “Sea”の企画立案に携わるほか、社内外様々な場で講演活動や情報発信を行う。

遅野井:初めてお会いしたのは、Yahoo! JAPANが開設したコワーキングスペース「LODGE」のレセプションでしたね。そのときにちょっと驚いたんです。「経産省にもこんな方がいるんだ」って。

ー津脇慈子(つわき・よしこ)経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課 課長補佐(総括)

2004年東京大学法学部卒業。同年に経済産業省入省、通商政策局通商機構部に着任。2006年資源エネルギー庁長官官房総合政策課、2008年経済産業政策局産業組織課を歴任。2010年から米コロンビア大学、英ケンブリッジ大学に留学。2012年に金融庁監督局保険課へ出向。2014年大臣官房政策審議室を経て、現職。

津脇:経済産業省って「動物園」なんて言われるくらい、いろんなひとが集まっているんですよ(笑)。その中で、私自身としては「女性の多様性の一つの形」として存在できたらいいなと思っています。「普通のひとが自分らしく働ける職場」であればいいなと思うんですよね。

遅野井:素敵だと思います。「LODGE」でお会いしたのも象徴的なように、津脇さんは今、IoT推進コンソーシアムに携わり、日本のオープン・イノベーションを牽引されている存在でもあります。僕自身、岡村製作所以前はキヤノンとマイクロソフトに勤めていて、ものづくりとITというバックグラウンドがあり、IoTの可能性については非常に関心を持っているんです。今回は日本におけるIoTの最新事情から、広くオープン・イノベーションについて探っていけたらと考えています。まずは、津脇さんの仕事についてお聞かせください。

津脇:私が所属している商務情報政策局情報通信機器課は、遅野井さんが以前お勤めだったキヤノンをはじめ、シャープや日立製作所など、電機・電子機器などのハード系の企業を担当する課です。今後、このハードとソフトが融合するIoT時代の到来に向け、IoT全般の政策立案も並行して担当させていただいています。

遅野井:では、課の施策としてIoT推進コンソーシアムを立ち上げることになった、と。

津脇:今の部署に配属されたのが2015年の夏なんですが、ちょうど着任した頃には立ち上げることだけが決まっていました。詳細が何も固まっていない中、「本当にやるんですか!?」という感じだったのですが、急いで準備を進めて、その年の10月に立ち上げました。

遅野井:「行政は仕事が遅い」なんて声もたまに聞かれますが、考えられないほどのスピード感ですね。

津脇:通常、政府がなんらかの検討会を開催する場合、報告書や指針等の策定、法令の改正、補助金制度創設などといったいわゆる「役人らしい」政策ツールを使うのが一般的です。けれども今回に関しては、「イノベーションが生まれるような新たな場を既存の方法に拘らずに作る」ということだけ決まっていて、そのお題をチームに与えられた形でした。省内外の老若男女様々な方のご意見、叱咤激励をいただきました。いろんな意見が飛び交うので、取りまとめは大変でしたが(笑)。

遅野井:そのチームが発起人にあたるのですか?

津脇:問題意識を持って、取り組みをスタートさせたのは経済産業省と総務省ですが、発起人としては慶應義塾大学の村井純教授と日本電信電話(NTT)の鵜浦博夫代表取締役社長、日立製作所の中西宏明執行役会長兼CEOにお願いしましたし、立ち上げにあたっては、関係省庁の皆様にもご協力いただきました。

付加価値が求められる世の中で必要なのは、発想の転換

遅野井:その問題意識とはどういったものでしょうか。

津脇:そもそもの出発点はIoT政策をどう作るべきかという悩みからなんです。この分野に「三種の神器」があるとすれば、IoT、AIとビッグデータ。つまり、あらゆる「もの」に場所や状態などを検知するセンサーが付いて、つまり「IoT化」されて、データが集められる。集められたデータが「ビッグデータ」となり、それを「AI(人工知能)」を用いて効率よく有効に分析することで現実世界に大きなインパクトを与えます。これがいわゆる「第4次産業革命」です。この肝は、それぞれ別々に開発していたハード系企業とソフト系企業のソリューションが融合すること。価値の源泉が、「モノ」自体から、モノにデータを活用したサービスを付加した「ソリューション」に移っていきます。この変化があらゆる産業で起こる。これは新しいプレーヤーが参入しやすい環境である反面、既存のプレーヤーの衰退を招く可能性もあるということ。チャンスでもピンチでもあるというのが、IoT時代の面白いところであり、恐ろしいところでもあります。

こうした変化が激しく、正解が分からない手探り状態の時代においては、有効な政策をうつのも、非常に難しいのですが、少なくとも異なる人・企業同士をつなげて、新たなモノ・価値を生み出すプラットフォームがまず必要だと考えたのです。しかもそれは、産学官のあらゆる団体・人が関わるものでなくてはなりません。そこで、経済産業省と総務省でIoT推進コンソーシアムを立ち上げ、あらゆる産業界・大学・研究機関・関係省庁に声をかけることにしました。

遅野井:経済産業省はあらゆる産業とのリレーションがありますね。

津脇:そうなんです。鉄鋼、繊維……岡村製作所さんの家具は生活製品にあたりますかね?

遅野井:そうですね。以前は日用品にあたりましたが、呼称が変わって。

津脇:あらゆる産業にそれぞれ「原課」という所轄課が紐付いているんです。それで、各原課と一緒に「IoTってご存知ですか? コンソーシアムを立ち上げるので、参加してもらえませんか?」と各業界団体や個別企業の方にお願いしに行ったのですが……ノリノリだったのはIT業界だけで。

遅野井:(笑)。確かに、いわゆるレガシーなものづくり企業は二の足を踏む気がしますね。

津脇:そもそも、特に日本企業にとってIT投資の優先順位が低いところがあるんですよね。「企業と企業をつなぐことでどんな意味があるんですか?」「それでどうやってお金が稼げるんですか?」みたいな意見もありましたし、「他社に情報や技術を渡すなんて、そんな危険なことをやらせるのか!?」「何か起こったら責任を取ってもらえるのか?」といった反発もありました。けれども「もちろんセキュリティとセットで進めていきます」「海外ではこんな事例があります。『今後の日本のため』という枠組みで考えていきませんか」などとひとつひとつ丁寧にご説明して、なんとか半ば無理やりご理解いただいた形です。経産省・総務省に限らず、国交省や農水省、金融庁など他の関係省庁にも広げて、スタート当初は1000ほど、現在では2500を超える企業や団体がメンバーで、うち多くの企業・団体の方が積極的に活動に参加してくださっています。

遅野井:反対意見があったとはいえ、かなりの賛同を得られたんですね。それだけ企業側にも危機感があったということなのでしょうか。

津脇:そうかもしれません。ただ、業界によって温度感はまったく違いましたが。

遅野井:「日本の製造業は苦境に立たされている」とよく言われていますが、それには過去のやり方に固執していたり、大企業ならではの惰性の法則が働いて、なかなか思い切った方向に舵が切れなかったりする背景があります。経産省の中でもそういった課題感はあったのでしょうか。

津脇:やはりこれだけ日本を支えてきたはずの製造業が、「モノ売り」だけではビジネスが成り立たなくなってきて、異なる形の付加価値を求められていることに危機感があります。けれども一方で、日本でもコマツ(小松製作所)のように、機器の性能にプラスして、機器に取り付けたGPSやセンサーから得られる情報を活用し「モノ+サービス」のビジネスモデルに転換するなどして、しっかり収益を挙げられている企業もあります。日本企業ができないはずはないんですよね。あくまでマインドの問題で、その転換をいかに図れるのかが重要なのではないかと考えています。

「IoT戦国時代」で起こる産業の構造変換

遅野井:日本の製造業の危機的状況を打破する一手として、IoTに寄せられる期待も大きいのですが、一方でIoTが「マジックワード」と化し、「なんでもできる」と過剰な幻想を与えているのではないかと危惧しています。

津脇:確かに、ある種のズレはあるかもしれません。結果としての社会へのインパクトは大きものの、IoT自体は新しい技術でも概念でもなくて、「以前よりもより性能が上がって、できることがより充実しました」という程度のことだと思うんです。コンソーシアムを立ち上げてから切に思うのですが、その割に、IoTを実際にビジネス化するには、想像以上に初期投資と体力が必要なんですよ。IoT分野でプラットフォームをつくるには大胆なアイデアと転換が必要なので、柔軟性とスピード感を持ち合わせたスタートアップの存在が重要です。けれどもデータがある程度蓄積されて、それらを分析することではじめて収益化できるので、開発費やクラウド費を長期間まかなえる資金力も重要。ですから、プレーヤーとしての大企業の存在も重要なんですよ。この両軸が必要です。

GoogleやAmazonなど海外企業では、データ収集にかかるリスクとコストをもろともしない強さがあります。けれども日本企業ではなかなかそれに耐えられません。「すぐに儲けたい」と考えている企業側の意識とは相当乖離がある。ハード製造には初期投資がかかります。これに加えて、ソフトを融合させるのに更に体力を消耗させられる。確かに日本企業の多くには、そんな余裕はないのでは、とも思うんです。そこにIoTに対する「幻滅」を見る企業もいるのかもしれません。ただ、アメリカのITアドバイザリ企業のガートナーが発表した「ハイプ・サイクル」という理論があるのですが、それが私の個人的な支えになっています。

遅野井:それはどういった理論でしょうか。

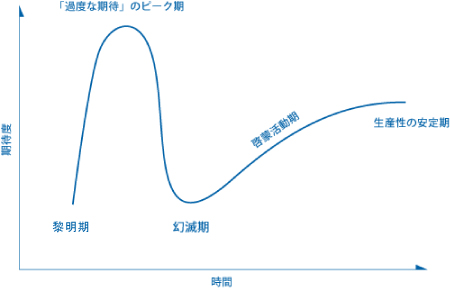

津脇:ある特定の技術が社会に浸透するには、以下のようなS字曲線をたどっていきます。

- 黎明期:画期的な新しいテクノロジとしての潜在的な可能性への期待から、初期の概念実証 (POC) やメディアの関心によって世間から大きく注目されるようになります。実際に利用できる製品が存在していないことが多く、ビジネス面での真の存続性は証明されていません。

「過度な期待」のピーク期:初期の宣伝では、多数の成功事例が報じられますが、多くの失敗事例もあります。この段階で一部の企業は行動を起こしますが、ほとんどの企業は静観しています。 - 幻滅期:実際の導入が行われないなど、結果が出せないと興味が失われていきます。この段階で、ベンダーの淘汰や消滅が進みます。生き残ったベンダーが製品を改善し、早期採用企業がそれに満足を示した場合にのみ投資が継続されます。

- 啓蒙活動期:新しいテクノロジが企業にもたらすメリットについての実例が増え、具体化していくとともに理解が広がっていきます。ベンダーから第2世代、第3世代の製品がリリースされます。パイロットに投資する企業の数は増えますが、保守的な企業は依然として静観しています。

- 生産性の安定期: 主流の採用が始まり、ベンダーの実行能力を評価する基準がより明確に定義されます。市場に対するテクノロジの広範な適用性と関連性が、明確な見返りをもたらします。

一般的にIoTは2015年をピークに「終わった」とも言われていて、いわゆる「幻滅期」に入ったと私は考えています。ですから、むしろここからが勝負。政府として短期間で諦めず、長期的な観点から技術の実装と社会変革をいかに起こしていけるか。日本が負けずにやっていけるかどうか……というのは意識してやっていきたいと思います。

遅野井:コンソーシアムがスタートしてまだ1年余ですが、その兆候は見られるのでしょうか。

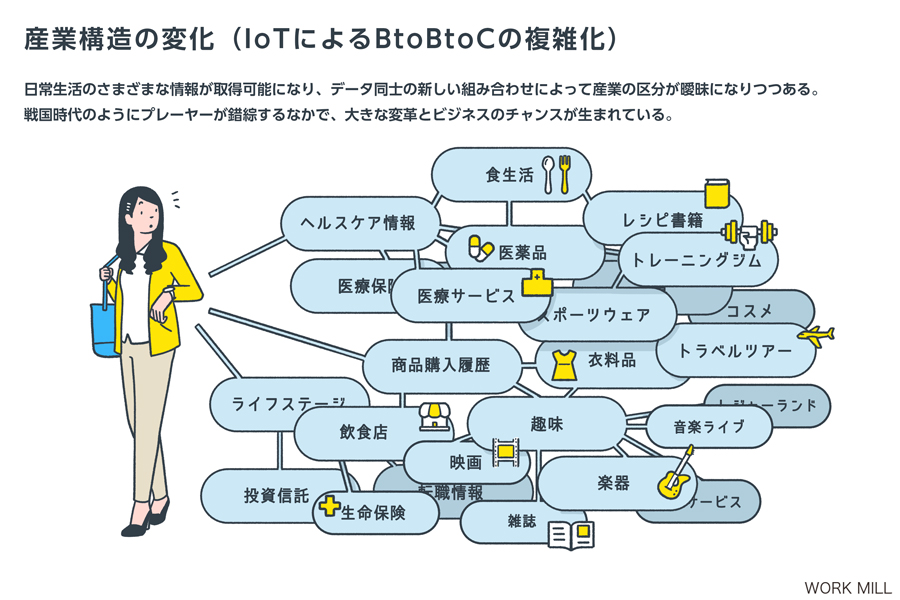

津脇: 個人的な考えではありますが、IoTは大きく2種類に分かれると思うんです。ひとつは「B to B」分類で、もうひとつは「B to B to C」分類です。たとえば、工場にある設備や機械をつなげて、システム・機器ベンダーが取得データ等を活用して、機械の自動制御や、故障や不具合の事前予知等を行ったりすることはB to Bに分類されます。この場合、データ取得者でありサービス提供者であるシステム・機器ベンダーに、データ提供者でありサービスを享受する工場主が対価を支払うというモデルで、産業構造としては比較的シンプルですよね。データのやりとりはサービス提供者とサービス享受者の間だけでなされているので。

津脇:けれども、個人宅から在宅状況のデータを取得し、そのデータを宅配会社へ提供して、再配達の手配を行う場合、B to B to C の関係性で、ベンダーに対価を支払うのは宅配会社です。このとき、個人はベンダーが提供するサービスを享受するために宅配業者にもデータを提供することになる。個人がデータ提供するインセンティブとベンダーが集金できるビジネスモデルの、2つが成り立つ仕組みを構築する必要があるし、逆にこの仕組みが成り立つ分野では、異業種から必要なデータを入手することができるようになったり、取得したデータをもとに異業種へビジネス展開することができるようになる可能性がある。Amazonのように既にB to Cのプラットフォームを持っている企業は、オンラインサービスのみならず、個人宅やリアル店舗にも進出する余地があるということ。

つまり、誰でもデータを提供する可能性がありますし、それを使いたいと思う企業も大勢いる中で、多様なプレーヤーが春秋戦国時代みたいに錯綜する……産業区分の境界が曖昧になるというのは、大きな変化が起こりやすいということ。具体的にどんなサービスが提供できるかわからないという意味では、大きく変革されてしまう分野だと思うんです。前者のようにプレーヤーが明確な場合は、経産省としても政策が打ちやすいですし、プレーヤー自身も自らの成長戦略を立てやすい。けれども後者はそういきません。

遅野井:どこから敵が入ってくるかもわからないし、どこの業界が味方になるかもわからないということですね。

津脇:おっしゃるとおり。誰が味方なのか、誰と組めばいいのかわからないんです。逆に言えば、それだけチャンスがあるということだと思います。

遅野井:産業の構造変換は既に起きはじめていて、IoTを契機に加速していくのでしょうね。

津脇:はい。ますますそういったことが起こってくると思います。

後編では、コンソーシアムにおける企業支援の仕組みや機会創出から、経済産業省の意外な側面、津脇さんご自身のビジョンなどについて伺います。

2017年2月7日更新

取材月:2016年12月