「超絶技巧」が時代を変える ― 霧島酒造が挑戦を続ける理由

芋焼酎「黒霧島」で全国に名を馳せる宮崎県都城市の老舗焼酎メーカー・霧島酒造。前編では、「黒霧島」の開発の立役者である代表取締役専務、江夏拓三さんに、霧島酒造の躍進の秘訣と、研究施設「霧島バイオテクノラボ」の狙いや働き方についてお話いただきました。後編では、江夏さんから見た日本企業の課題や、それに対する解決方法、そして市場を変えるほど大きなインパクトをもたらす商品を生み出すために必要なことを伺います。

ー江夏拓三(えなつ・たくぞう)霧島酒造株式会社 代表取締役専務

1949年宮崎県都城市生まれ。早稲田大学商学部卒業後、1977年霧島酒造入社。1996年、霧島酒造二代目の江夏順吉氏死去に伴い、兄の順行氏が三代目社長に、拓三氏が専務取締役に就任。1998年に本格芋焼酎「黒霧島」を開発し、ヒット商品に育てる。2000年から現職。

研究者にも「ビジネス視点」を ― 社内外で進めるコラボレーション

WORK MILL:「働き方改革」という言葉が出ましたが、江夏さんご自身は日本企業の働き方の課題をどう捉えていらっしゃいますか。

江夏:今の時代に適した組織形態に変わりきれていないことで、ひずみが起こっているような気がします。以前はいわゆるピラミッド型の組織で、稟議書が上から下へ行き来するばかり。大企業ほどそういった仕事のやり方を変えられない。けれどもこれからの組織はクラスター型であるべき。2、3名くらいの小さな単位でチームを組んで、一つのテーマに取り組む。そのテーマが多岐に渡れば、チーム同士がアメーバのように一緒になって、協力しあって課題に取り組むことになる。個人はいくつかテーマを掛け持ちしていて、目的によってさまざまな人と関わりながら、フレキシブルに課題解決していくのです。

弊社でも実際、そういった働き方になっています。例えば、企画室では「霧島春まつり」「霧島秋まつり」という食と焼酎を楽しめるイベントを開催していますが、リーダーとサブリーダーを自分たちで決めて、それぞれ段取りを進めていく。先輩だろうが後輩だろうが、部長や課長だろうが、役職や年次関係なく、各部署とやりとりしながら全社員を動かしていくことになります。そこでは「ここは課長の席だから」とか、言っていられない。必然的に、みんなが自由に働ける空間となるのです。

バイオテクノラボも同様で、今はありとあらゆる課題がありますから、テーマごとにチームを編成します。そして研究・作業内容に紐づけて実験室を割り振って、効率的な研究・作業ができるよう、フレキシブルにレイアウト変更できるのです。執務エリアにはミーティングルームや共有スペースを設けて、部署間のコミュニケーションを促しています。

WORK MILL:つまり、プロジェクト型で課題解決に取り組んでいくということですね。

江夏:今は研究職でも、「自席にとどまって研究する」ような時代ではない。コラボレーション能力が必要なんです。研究というのはつまり、お客様にとって価値をもたらすためにはどうすればいいのか、ということ。そのためには、企画的な観点が必要です。弊社では研究開発部の社員のうちおよそ7~8割が、一旦は企画室を経験しています。研究者はどうしても、自分の研究を突き詰めたがる傾向にあります。自分にしかわからないようなやり方で研究を進めて、誰も指導することができない。タコは一旦タコ壺に入ると、ちょっと足を伸ばすくらいで、すぐ壺の中へ引っ込んでしまう。自分の得意分野から、生涯出ようとしないんです。

WORK MILL:「タコ壺化の弊害」は他の企業からもよく聞かれます。「完璧に研究結果が判明するまで、外へ出さない」という傾向もありますよね。

江夏:そうなんです。世の中を見渡してみても、さまざまなコラボレーションによってビジネスが成り立っている。研究者の本分は、最終的にはお客様の役に立つことですから、どういうふうにお客様のもとに商品が届くのか、実感としてビジネスの仕組みがわかっていなければ、本当に意義のある研究を行うことはできないのです。

コラボレーションは社内に限りません。社外の研究者や大学機関などと共同で研究開発をすることで、自社内では絶対に考えつかなかったことやできなかったことが、可能になるんです。それこそが弊社に計り知れないパワーをもたらし、他社との差別化を図ることにつながります。

アイデアが結実するのは「万に一つ」の時代だからこそ、チャレンジを

WORK MILL:オープンイノベーションは日本企業でも取り入れるところが増えていますが、やはり社外とのコラボレーションが価値を生むとお考えなのでしょうか。

江夏:価値を生むために必要なのは、端的にいえば「考える力」ということなんでしょうけど、考える力にはさまざまなものがあります。アイデアを生む発想力はもちろん、想像力、推察力、洞察力、探究力、企画力、チャレンジ力……。あと私はよく若手に「会場制圧力が必要だ」と言っていますけど、プレゼン力や突破力、発言力、交渉力……問題解決力や行動力、忍耐力、鈍感力なんかもありますね。とにかく思いつく限りでもこれだけさまざまな力があって、それらを結集して物事を推し進めていくわけです。商品開発ひとつを取っても、20年前なら「ヒット商品は千に三つ」と言われていたかもしれないけど、今は「万に一つ」の時代です。それなら、万単位で何かやってみないといけないということです。

WORK MILL:そのためには、チャレンジする風土が必要ですね。

江夏:そうなんです。チャレンジとコラボレーション。この2つが両軸となってはじめて、今の時代を生き抜くことができるのです。私たちは100年焼酎を造りつづけてきましたが、何も焼酎だけを手がけてきたわけではないんです。霧島ファクトリーガーデンという複合施設では、クラフトビールやパンを造っているし、レストランや多目的ホールもあります。グリーンエネルギー部という部署では、発電事業を行なっていたりもするんですよ。芋焼酎の製造工程で生じた焼酎粕や芋くずからバイオガスを生成し、発電システムで電気に転換変換するんです。バイオガスを取り出した後の焼酎粕や芋くずは、主に堆肥としてリサイクルします。こうした総合的なコラボレーションが、会社をさらに活性化するのです。

WORK MILL:今でこそ環境配慮やCSRの考え方が企業にも浸透してきていますが、非常に先見性があったのですね。黒霧島にしても、当時ほとんど使われていなかった黒麹を使うことで、他社商品との明確な差別化となった。どうやってそういった発想を生み出してこられたのでしょうか。

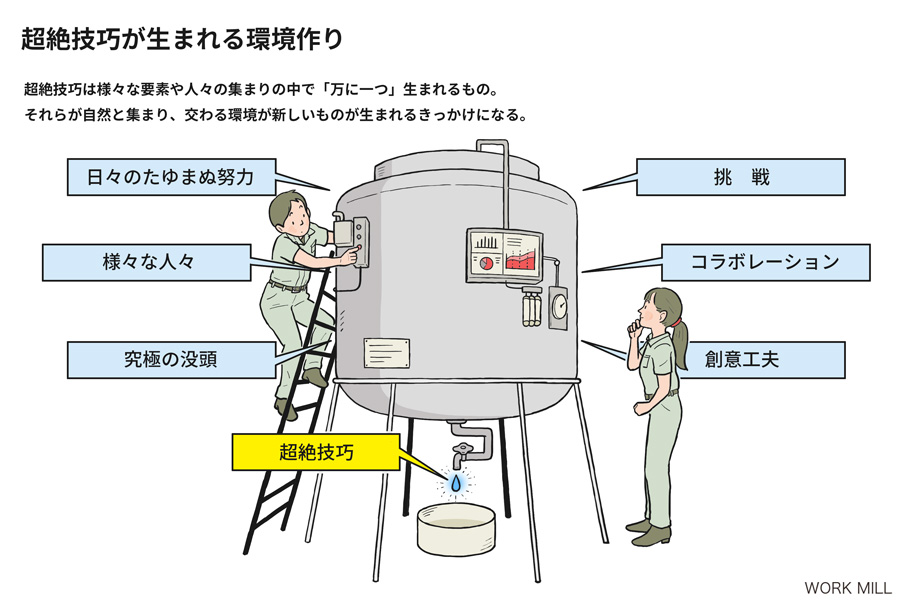

江夏:発想したのはたまたま私だったかもしれないけど、「万に一つ」の時代なら、社員も総がかりになって、誰かが発想できるような状況を用意しなければならないということ。それは結局、どういう状況なのかというと、「究極の没頭」の中から生まれるんです。

それに至るまではもちろん、日々のたゆまぬ努力や創意工夫があって、そして何より、集中してものづくりに取り組める環境が必要。そうやってはじめて生まれるのが、「超絶技巧」です。見たことも聞いたこともないけど、お客様に感動をもたらすような超絶技巧の商品こそが、時代を動かすことができるんです。

そしてその超絶技巧を生み出せるのは、「鳥の巣箱」のような環境。鳥が集まりそうなところに巣箱を置くと、自然と鳥が住み着いて、家族を作って、やがて子どもが巣立っていく。そんなふうに、さまざまな人が集まって、関わり合いながら、時には没頭して……超絶技巧が起こるべくして起こるような環境を作れば、やがて次から次へと新たなものが生み出せるようになるはず。その巣箱が、このバイオテクノラボなんです。

「誰もいない競技場」を探せ。見つからないなら作れ

WORK MILL:超絶技巧というのは、まさにイノベーションのことかもしれませんね。これから霧島酒造として、どのような展望を考えていらっしゃいますか。

江夏:バイオテクノラボができて2年近く経ちますが、「これはすごいぞ」というものがいくつも出てきているんです。私はそれを「金の卵」と呼んでいます。「金の卵」というのは、会社そのものの価値を高め、人々の暮らしに大きく関係するもの。いつまでも過去の成功に頼っているようでは、企業の成長はありえません。今はまだ詳細をお話しすることはできませんが、乞うご期待ください(笑)

それともうひとつは、当たり前のことですけど、誰も走っていない競技場を走れば、どんなにゆっくりとした速さでも必ず「一等賞」なんです。ただ、これだけ市場が成熟していると、誰も走っていない競技場を見つけることが困難です。今は多くの日本企業が、有力選手を高い値段で海外へ引き抜かれたり、走る技術を盗まれたりしながら、選手がひしめき合う競技場で必死になって走っている。それでは勝てっこないんです。じゃあどうするか。自分で新しい競技場を作ってしまえばいい。今の時代、身近なところでも、次から次に様々な変化が歴然と起こっているんですよ。その変化にきちんと気づけるようでありたいですし、その中で進化しつづけていきたいと思います。

WORK MILL:実際、バイオテクノラボを訪れて、これからもヒット商品がどんどん生まれてくるだろうなという予感がしました。今日はありがとうございました。

編集部コメント

会社から与えられた設備に文句を言わず、辛抱と我慢をしながら使用する。こうした価値観が、日本の働き方における一種美徳のようなものと捉えられているという認識はまだまだ根強いと思います。しかし、これは従業員を信頼せず大事にしていないことと等しく、従業員の側にも成果を出せないことへの言い訳の余地が残されていて、生産的で革新的なモノやコトを生み出しにくい環境にあるといえるのではないでしょうか。江夏さんの従業員に我慢を強いないという経営スタイルを伺いながら、日本にこういった経営者が増えてほしいと正直に感じました。

前編で紹介した応接室の壁一面に展開するアートが、この施設を象徴するかのようでした。琉球ガラスアート、漆喰アート、流木アートという分野の異なるアーティストが集い、お互いにインスピレーションを与えあいながら一つの新しい芸術表現を模索する。これはまさに、さまざまな専門性を持つ研究者が、お互いに刺激し合いながら新しいイノベーションを起こしていく姿に重なります。まさにR&D施設に相応しいアートだと感じました。(遅野井)

2018年3月6日更新

取材月:2017年11月