横浜高校を甲子園へ導いて50年、名監督に聞く「上司の必須要素」

「強い組織」に必要なものとは、一体何でしょうか。人材の流動性が少しずつ高くなる中で、会社はどのように人を引きつけ、育て、活かしていけばよいのか……こうした組織づくりの変革は、多くの会社にとって生き残るための、ひとつの経営課題ではないでしょうか。

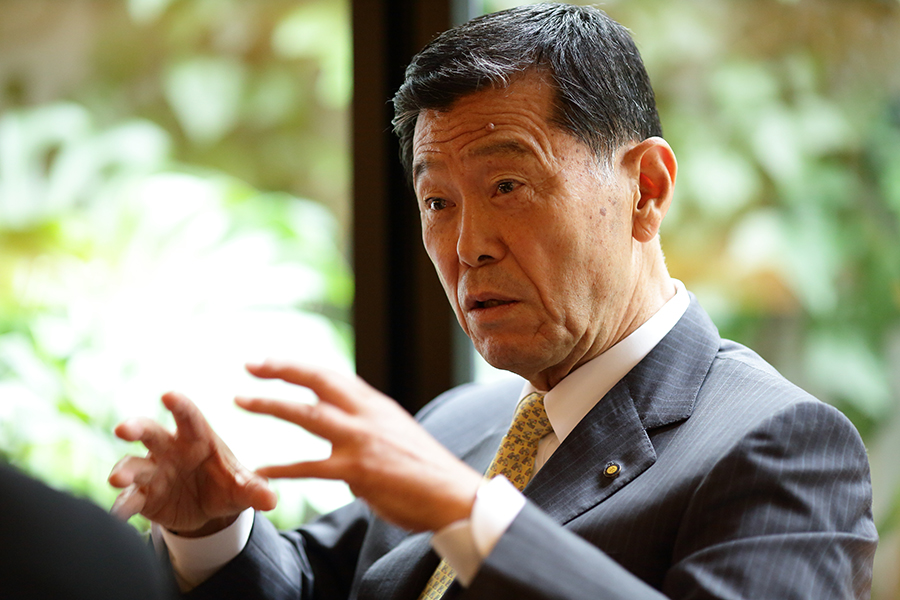

組織で勝利を勝ち取るための「スポーツチーム」にそのヒントを見つけ出すシリーズ、今回は高校野球にスポットを当てます。横浜高校硬式野球部を率い、甲子園では春夏合わせ出場27回、優勝5回を経験した名将・渡辺元智氏を訪ねました。約50年にわたる指導歴をもとにしたお話から、「上司に求められるもの/僕らが心得ておくこと」の両面を考えます。

前編では、渡辺氏が常日頃から続けていた取り組みを通じて、上司に求められる育成力や指導力を読み解いていきます。

指導者にとって必要なのは「洞察力」である

WORK MILL:毎年変わる高校生の部員たち、言わば流動性の高いチームを長年率いていらっしゃいました。指導するにあたって、変わらず大切に考えていたことはありましたか?

―渡辺元智(わたなべ・もとのり)

1944年生まれ、神奈川県出身。横浜高校では外野手を務め、卒業後は神奈川大学に進むが肩の故障で野球を断念し、大学を中退。その後、1965年春に母校の横浜高校でコーチに就任し、1967年の秋に23歳で監督就任。教員免許取得のため関東学院大学へも通った。1973年春に甲子園初優勝、その後も1980年夏、1998年春夏、2006年春と5回の甲子園制覇を遂げ、1970~2000年の各年代で優勝経験がある唯一の監督。甲子園通算51勝(22敗)。

渡辺:まずは、われわれ上に立つ者が、若い子たちに対する洞察力を磨くことですね。

WORK MILL:それは部員たちの振る舞いを「よく見る」ということでしょうか。

渡辺:それだけでなく、彼らの内面的な面まで入っていき、「何を考えているのか?」を知ることです。われわれは自分の経験をもとに若い人と接するけれど、そこには理解や感覚のギャップが当然ある。だから、お互いの人格と人格を調整しなくてはならない。

WORK MILL:人格の調整、とは?

渡辺:言わば、お互いの言葉を受け入れるための準備ですね。相手を理解する度量を持つ。百聞は一見にしかずの精神で、自分の目で観察する。矛盾点も一旦は受け入れて、根気強く会話をすることによって人格の調整ができると信じています。はじめの一歩は、若い人たちに理解させるよりも、われわれ大人から若い人たちの方に歩み寄っていくことが肝心です。

WORK MILL:その大切さを実感したきっかけがあったのでしょうか。

渡辺:私は、まったく未知の世界に飛び込むように監督になりました。会社で働いていても、上司になる経験を最初から持っている人がいないように。よって、その時代の先輩監督たちの指導理念を踏襲するしかありませんでした。ただ、偏った知識で指導していると、理解できないことが増えてくる。そういった立場に置かれ、自分が高校野球の監督として成長するためにも、いろいろな人の意見を聞かなければいけないという気持ちになりました。以前、野球をそれほど知らないまま取材に来た記者がいました。そんな時も、「野球を知らない記者からすれば、どんなふうにわれわれの姿が映るのかな?」と考えながら話をすれば、私にとっては新しい発見になる。いろいろな人と話すたびに発見が増えていくわけです。

WORK MILL:発見によって、どのような変化が起きるのでしょうか?

渡辺:視野が広がります。野球も基本は変わらない。視野を広く多面的に、立体的に見られるようになった。指導の仕方ひとつとっても、スパルタ式訓練の時代もあるし、アメリカ式の『エンジョイベースボール』を取り入れたこともある。その時代時代に変化できたからこそ勝ち続けられたんです。私も一筋に「野球監督」という仕事を続けてきたわけですが、一途にやっていると外の世界がわからなくなってくる。毎年卒業しては新しい生徒が入ってくる50年間でしたが、彼らの外的な変化に対応するには、常に外側から学ばなければなりません。

違ったタイプが補い合える「両輪指導」の良さ

WORK MILL:「外側からの変化」のひとつに、渡辺さんは1994年から現役時代の同期でもある小倉清一郎さんを迎え入れ、それぞれが役割を担って部員を率いていらっしゃいました。

渡辺:よく言い合いもしたものです。その都度、真剣勝負。すごかったですよ(笑)

WORK MILL:まさに両輪となって目標へ向かう体制ですが、ふたりだからこそ良かった点はありますか?

渡辺:私にないものを彼が持っていて、彼にないものを私が持っていることですね。それから、ここでも歩み寄りはありました。私が依頼をして小倉を横浜高校に連れてきたわけだから、まずはどちらが歩み寄らなければいけないかといえば、私になるわけです。意見が対立したときも「あんたが必要だから気がついたことは強く言うんだ!」とフォローをすれば必ずわかる。そこで神経質に「うるさい!おまえなんかやめちまえ!」と言えば戻ってこない。選手も一緒です。歩み寄りの中で、自分も耐えることを覚える。これまでの経験から言っても、こういった「処世術」は、上に立つ人ほど備わっているとよいと思います。

WORK MILL:タイプの異なる2人が補い合ってチームを強くできたのですね。

渡辺:小倉は技術面を、私は精神面を、主に指導するようにしていました。そこでもまずは相手のスタンスを理解してやらねば、ひとつにまとまることはできません。ただ、まとまりやすい「同じような仲間」では意味がない。「違うタイプの仲間」だから、ぶつかり合いながらいいものが出る。野球だけではでなく、いろいろな企業においても、それを嫌う上司は考えを改めたほうがいいと思います。

座学よりも雑学にこそ学びがある

WORK MILL:タイプの違う人との交流でいえば、1980年から開かれている「神奈川県高校野球監督会※1」のネットワークも挙がるのでしょうね。渡辺さんにとって「学びの機会」と呼べるものはありますか?

渡辺:何事も「失敗」から学ぶことです。まずは、失敗を恐れてはいけない。誰にでも失敗はある前提で、答えを外にばかり求めるのではなく、答えを出すためにはどうしたらいいかを自分で考えることです。そして、自分が失敗をしたときこそ、その失敗を大きく捉えて糧にする。そうすることで、より致命的な失敗を防ぐのです。そういう理念を子供たちに教えることも大切です。

WORK MILL:グラウンドでの指導も失敗を恐れない姿勢があってこそ、結果がついてくるのですね。

渡辺:いやいや、グラウンドでの失敗だけではありませんよ。私にとっては、座学よりも雑学にこそ学びがあります。たとえば、新聞記事やテレビで誰かの失敗を聞いたら、まず自分に置き換えてます。その昔、スポーツに関わる「しごき」で痛ましい事件があった時も、「スパルタ式訓練なんてやっている時代じゃない」とすぐ考えました。それまでスパルタな練習をやって全国優勝をしていたとしても、「だからいいだろう」と思って続けてはいけない。時代で環境は変わりますからね。

WORK MILL:時代で変わる環境の中、現代の生徒たちにも変化を感じますか?

渡辺:「自分だけが良ければいい」という姿勢は見えますね。ただそれは、生きる前提としては誰しもにとって、当たり前のことなんです。自分の人生ですから、自分が大事で、自分のためにやる。私だって監督としてチームを率いて勝たなければ生活できない以上、自分の欲望が関わっている。でも、そう考えてみたときに、私の場合は生徒がついてこなければ目標を達成できない。だからこそ私は子どもたちを、そして家族を大事にするわけです。周囲を大事にするという土台があって、始めて自分の欲望が成り立っていく。今の若い世代では、「自分のために、周囲を大事にする」という図式が崩れてきてしまっているとは感じます。

※1 神奈川県の高校・中学の野球監督が集い、コーチ技術や指導法についての意見交換、監督同士の親睦を目的とした会。

真剣に伝えなくては、言葉は心に残らない

WORK MILL:図式が崩れつつある若い世代には、どういった指導を心がけましたか。

渡辺:子供たちが探究心旺盛なのは昔から変わりません。だから、教え方によって変わる瞬間というのが明確にある。いちばん大事なのは、言葉です。50年間の指導で「言霊」という言葉を信じるようになりました。人に気持ちを伝えるのは言葉しかない。

WORK MILL:言葉の大切さを実感した、忘れられない出来事はありますか?

渡辺:甲子園初優勝をした1973年春のセンバツで、そのボールを捕れば優勝、という場面でエラーをした選手がいました。その頃はスパルタ式訓練の時代でしたから、ベンチに戻ってきたら……と拳を温めていたのですが(笑)、 彼はみんなより遅れて戻ってきて、私のところへ寄って「すみません」と言った。その時、ふしぎと私の口から「次に打席が回ってくる。そのとき打てばいいじゃないか」と言葉が出ました。それで、彼はどーっと涙を流した。

WORK MILL:彼はエラーをした責任から視野が狭まっていて、「自分が打てば取り返せる」ことに気づいてもいなかったのでしょうね。そこに渡辺さんの言葉が心に響いた。

渡辺:彼は次の打席で2ランホームランを打ちました。ホームランなんて1回も打ったことがない、打率も2割5分のバッターだったのに。私にとってその場面は、そこから続く監督人生にも大きなプラスになりました。「あの時、なぜ彼は涙を流した?」と、後でずっと考えましたね。

WORK MILL:それが「いちばん大事なのは言葉だ」に行き着いたのですね。

渡辺:ただ、かける言葉だけでなく、そこに人間の心が通わない限りはだめでしょう。

WORK MILL:本心から言う、ということですか。

渡辺:やはり重みのある言葉でないと人は動かない。真剣に向き合えば向き合うほど、彼らも心を開きます。だから、詭弁や虚言みたいなものでなく、気持ちを込めて毎日かける言葉は、頭のどこかにきっと残っていくんですよ。今も年賀状が教え子たちから1000通くらい届きますが、その中には「僕の野球は終わりましたが、人生の勝利者を目指して頑張ります」と書かれているものがある。「人生の勝利者たれ」は私の座右の銘でもあって、高校3年間、彼らに「そうなってほしい」と願って送り続けた言葉です。相手がそれを目指してくれることを知り、言い続けて良かった、真剣に向き合うというのは大事だと、また学んだのです。

WORK MILL:高校生だけでなく、他人とコミュニケーションをする誰にも通ずると感じます。

渡辺:みなさんの会社に入ってくるのは高校卒や大学卒の人たちだから、「子どもたち」とはたしかに言えませんね。けれども、そういう人たちにも同じように接し、問いかけていくことで、彼らも気持ちを開いていくのではないかなと思います。

言葉は本心から。されどコミュニケーションは柔軟に

WORK MILL:しかしながら、スマートフォンやインターネットが当たり前になった若い世代とは、コミュニケーションの方法も異なるのではありませんか?

渡辺:もちろんです。今は千葉ロッテマリーンズにいる涌井や、(東京)ヤクルトスワローズの成瀬あたりから、みんなのコミュニケーションは携帯電話が主流になっていました。さらにその頃は合宿所の公衆電話もみんな取っ払ってしまっていた。選手同士では水面下でいろいろ話していることもあると思うけれど、私と生の会話する機会は少なくなってきてしまっていました。

WORK MILL:そんな選手たちと、どうやって会話を?

渡辺:センバツにつながる秋の神奈川大会で、涌井が立て続けに打たれてしまったことがあったんです。試合中に下を向いているから「まだ勝ってるじゃないか!頭を上げて、しっかりしろ!」なんて怒鳴ったら、まだ心が打たれ弱かったのでしょう、涙を浮かべていてね。その後に逆転を許したことで、私はさらに怒った。そうしたら、それから口をきかなくなってしまったんですよ。それで、(スマートフォンを手にして)これを使い始めた。あんちょこ(説明書)を見ながら。

WORK MILL:コミュニケーションの仕方を相手に合わせて変えたのですね。

渡辺:涌井はこのまま辞めていってしまうのではと不安になった。だからメールで「おまえは夏にはエースだ。怒鳴ったのは、松坂たちと同じように横浜のエースだからだ。明日から頑張れ」といったように送ったら、「はい、わかりました!」と返事がきた。それからはメールに味をしめたね(笑)。でも、それも会話のきっかけにしか過ぎません。メールであっても、そこには本心からの言葉を込めなければ、人は動きません。

前編はここまで。後編では「平成の怪物」と呼ばれた投手・松坂大輔氏にまつわる高校時代のエピソードも交えながら、さらに話を深掘りしていきます。

2016年12月6日更新

取材月:2016年10月