オープン・イノベーション ― 創造と変革への萌芽を育てるために

かつて世界を席巻した日本企業の高い技術力。「今まではなかったもの」を製品化し、ライフスタイルをも変える力を持ったプロダクト群は、まさに「イノベーション」を体現したものでした。しかし最近ではその先駆者としての役割も海外企業に取って代わられ、日本企業には閉塞感さえ漂っているのが実情です。

その打開策として注目されているのが「オープン・イノベーション」。国内でも少しずつ始まっているオープン・イノベーションの取り組みですが、果たして多くの従業員を抱える大企業においても、現状打破への鍵となり得るのでしょうか。

WORK MILL編集長の遅野井が、気になるテーマについて有識者らと議論を交わす企画クロストーク。今回は、2016年1月に行われたカンファレンスイベント「SEA DAY01」で白熱した議論を交わした3名が、ふたたび一堂に会しました。筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授の立本博文氏、株式会社ロフトワーク代表取締役の林千晶氏を迎え、「日本型オープン・イノベーション」について、その可能性を探ります。後編ではオープン・イノベーションを起こすために必要な環境整備と行動思考について考えます。

BtoB企業に隠れている底知れぬポテンシャル

ー林千晶(はやし・ちあき)株式会社ロフトワーク 代表取締役

1971年生、アラブ首長国育ち。早稲田大学商学部、ボストン大学大学院ジャーナリズム学科卒業。1994年に花王に入社。マーケティング部門に所属し、日用品・化粧品の商品開発、広告プロモーション、販売計画などを担当。1997年に退社し米国ボストン大学大学院に留学。卒業後、共同通信NY支局に勤務。経済担当として米国IT企業や起業家とのネットワークを構築。2000年に帰国し、ロフトワークを起業。

林:BtoBメインの企業に目を向けると、高い技術力を保有しながら、うまく活用できていないところもあります。面白いエピソードがあって、高いセンシング技術を持っている企業が、取引先からの依頼に応えて、技術の粋を結集してセンサーを開発したそうです。せっかく実現した新技術なので、他領域にも活用できないか社内で検討を進めるけどいいアイディアが生まれずにいたんです。ところがアイデアソンに持ち込んでみたら、多くの人からさまざまなアイデアやプロトタイプが出てきた。それを見て初めて企業の担当者は、改めて自社技術の可能性を実感し、外部からの意見を参考にしてコンシューマー向け商品を完成させたんです。オープンな場に持っていくことで、課題意識やアイディアがかけ合わさり、想像もしなかった活用方法が生まれ、商品化される……そういう流れが日本におけるオープン・イノベーションのひとつの成功パターンになり得るのではないかと感じました。

ー遅野井宏(おそのい・ひろし)WORK MILL編集長

大手製造業での長年にわたる事業企画経験を通じ、日本企業の現場における働き方に強い問題意識を持つ。同社における社内変革経験を経て外資系IT企業に転職し、ワークスタイル変革コンサルタントとしてこの奥深いテーマに挑む。現在は、オフィス環境に軸足を置きながら、組織を超えた人のつながりを探求。Open Innovation Biotope “Sea”の企画立案に携わるほか、社内外様々な場で講演活動や情報発信を行う。

遅野井:そのためにはまず、「自分たちで開発したものしか信じない」と頑なになっている企画部門のハードルを越えなくてはならない。企画部門自体が情報を外部に出すことに抵抗があって、ジレンマを抱えている企業も少なくないと思います。

林:ゼロから作ったものである必要はないと思います。既にあるものを改めてオープンにした時、外部視点に触れさせることで、もしかしたら今と全然違う使い方が見えてくるかもしれません。

ー立本博文(たつもと・ひろふみ)筑波大学大学院ビジネスサイエンス系 教授

博士(経済学・東京大学)2002年東京大学先端科学技術研究センター助教、2004年東京大学ものづくり経営研究センター助教、2009年兵庫県立大学経営学部准教授、2010年MIT Sloan School of Management 客員研究員、2012年筑波大学大学院ビジネス科学研究科准教授、2016年より現職。共著に『オープン・イノベーション・システム-欧州における自動車組込みシステムの開発と標準化』(晃洋書房)。

立本:その視点は非常に重要ですね。たとえば、BtoB企業がBtoCの事業を始める時、起こりがちなのがニーズのミスマッチ。BtoBではコストや性能、信頼を重要視すればよかったのが、BtoCだと「持ち運びやすいように軽くして」とか「デザインの良いものを」と異なるニーズが出てくる。

林:本当に取り組むべきことは結局はコスト削減と性能アップをひたすらやり続けることではないと知りながら、それでも追求し続けている。そこでコンシューマーと接することで、既存の開発が再定義される。「新結合」によって、新たなBtoBを開拓できるかもしれないんです。オープン・イノベーションは必ずしもBtoC企業向けのソリューションとは限らないのではないでしょうか。

遅野井:BtoBだからこそ、世の中に知られてない。

林:そう。つまり、ポテンシャルを秘めているわけです。

立本:BtoBとBtoCに限らず、BtoBの「B」には「B1」と「B2」があって、前者が既存の取引企業、後者が新たな取引企業にあたります。BtoBといっても、「BtoB1」と「BtoB2」があるわけですよ。

B1とB2の企業は実際には本質的に全く違う企業のこともが多い。たとえばB1は高品質・高価格を重視するお客さんなのに対して、B2は低価格を重視するお客さんかもしれない。でも、一見、B1とB2の取引企業は同じように見えるので、混乱がおこります。開発の現場で往々にして起こるのは、「B2のお客さんはいい加減だ」とか「無理難題を言ってくる」と。けれども実際にはB2にはB2のビジネスがあって、そのニーズに基づいた要望だということなんです。もともとB1に売ってきた企業にはその要望の理由がわからないから、B2に不信感を抱く。

林:でもB2にとっては、そこにこだわることに意味があるんですよね。

立本:IoTにはそういう事例が多くあって、たとえばB2が必要としているのは、プロダクトではなくソリューションの場合が多いです。けれども既存ビジネスの延長線で「販売するのはあくまでプロダクト」となると、B1に対してしか売れなくなってしまう。可能性のあるマーケットを活かしきれず、そうこうしているうちにライバル企業にも負けることになりかねません。

地域創生に見えるオープン・イノベーションの萌芽

遅野井:そうやって二の足を踏んでいる日本企業、あるいは日本という国として、オープン・イノベーションを促進するにはどうすればいいのでしょうか。

林:既に「地方創生」という名目で国が取り組んでいますが、あれは地域行政と企業に特化した一種のオープン・イノベーションですよね。今までにその地域と関わりのなかった人材が地域に行って、議論することでイノベーションが生まれています。つまり、外部と内部が合わさることでイノベーションを起こそうという意図でしょう。

立本:その範囲が、昔だったら地域内で閉じていたものが、いまでは、地域と地域間あるいは国境を越えて広がっている。以前の国の施策は「地域クラスター政策」といって、地域内で何でもできる人材を育てるというものでした。けれども今推進しているのが「コネクターハブ企業」といって、地域において取引量が多く、県外とも取引のある中核企業に補助金を出している。ただ、本当に重要なのは、地域外とつないでくれる人とか企業。そこをしっかり育成する仕組みにはまだなっていないように思います。

林:北海道江別市の例ですが、赤レンガ工場をリノベーションした「EBRI」という商業施設があります。市も巻き込みつつ、ある企業主導でオープンしたのですが、その企業には東京に住んでいた方が関わっているんです。広島の「ONOMICHI U2(尾道U2)」も、ロフトワークが取り組んでいる「飛騨の森でクマは踊る※1」もそうかもしれない。「地域が本気で取り組む」という前提があって、「価値のあることだからやってみよう」という外部の人が入って、イノベーションが生まれている。きっと企業のサービスにも同じことが起こりうると思うんです。

遅野井:フューチャーセンターも各地に普及し、行政はうまくいきはじめてる。行政の場合、地域の課題が複雑化しているから、「住民や産業、企業と一緒に考えていかなくては」という切実さがあるのでしょう。次は企業の番です。「まず発想をオープンにしましょう」から始めるのが現実的なのでしょうか。

林:そうかもしれません。今はまだ企業同士の成功事例が少ないですよね。

立本:既に成功している企業はあまり明かしたくないのかもしれないけど、なにか定型的な成功事例がほしいところだと思います。

林:むしろ、定型的な事例に当てはめるほうが難しいのかもしれません。アイデア創出/技術開発/社会実装・市場獲得という3つのプロセスのうち、どこにオープン・イノベーションを入れていくのが有効かどうかはまた別として、サプライヤーネットワーク以外でも最低限「自社だけにとどまらない」という定義でも構わないから、より広義なオープン・イノベーションを探っていくのが日本企業にとっては取り入れやすいのかもしれない。アイデアソンやハッカソンを行ったり、クラウドファンディングだったり、周りからの評価を入れるプロセスだったり……。

立本:それを積み重ねることで、自然と「日本型オープン・イノベーション」が見えてくる、と。

林:必ずしもアメリカの定義にあっているかどうかは重要ではなくて、私たちが自由に日本型におとしこめばいい。そもそも日本が取り入れていた「ネットワーク型」は今、改めて重要なのか、それはどういう形で、どのプロセスでやることなのか、そしてそのために有効な手法とはなんなのか。そういう意味では、立本さんの論文に期待しているんですよ(笑)アカデミックな見地から明確な理由を示せたら、日本の大企業も重い腰を上げるかもしれない。オープン・イノベーションを掲げる時、いつまでも提唱者のチェスブロウ博士を引用するばかりでなく、「日本の立本はこう言っている」って私が彼らにプレゼンしますから(笑)

立本:チェスブロウが言っているのは、あくまでシリコンバレー型だ、と(笑)

林:シリコンバレーを作ろうと思ったら、50年以上かかりますよ。日本型のオープン・イノベーションなら、背景も共有できるし、事例を積み重ねることで世界との戦い方も見えてくる。

※1 森林再生とものづくりを通じて地域産業創出を目指す官民共同事業体「株式会社飛騨の森でクマは踊る(通称:ヒダクマ)」

個人の意思がイノベーションを生む時代

遅野井:事例を積み重ねるには、おちおち企業を待ってはいられませんね(笑)ではまず、私たち一人ひとりがどういう意識を持っていればいいのでしょうか。

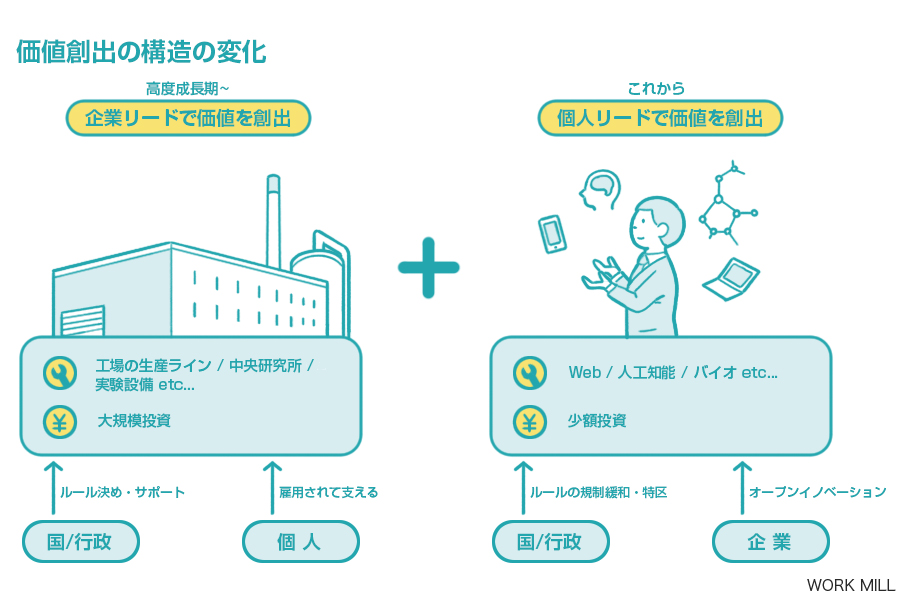

林:あくまで私のビジョンですが、シンプルに、「個人がすべてを作っていく原動力になる社会」を目指すことだと思う。戦後は国が先導し、個人の福祉や企業の利益がついてきた。高度成長期は企業がリードし、個人が労働力として支え、国が大きなルールを作ってきた。しかしこれからは、個人の情熱や能力が、ビジネスも地域活性も世界も変える時代だと思っています。その理由は、圧倒的に影響力を持つツールが個人レベルで手に入るから。インターネットにとどまらず、バイオも人工知能もみんなが使える。今までは何十億もの投資がないと世界を変えるようなソリューションは生まれなかったけれど、今は個人の意志さえあれば、イニシアティブを取れる。もはや「国のせい」「企業のせい」と言っている時代ではないと思います。

だから国や企業は、個人のやる気や情熱を下支えするような仕組み作りに専念するのが使命なのではないでしょうか。AirbnbやUberも、原動力はすべて個人。「部屋を誰かに貸したい」「旅先でも暮らすように泊まりたい」「ひとりで車を運転するなら、ついでに誰かを乗せてあげたい」という個人の欲求。それをうまく支えるプラットフォームを作ったからこそ、企業が企業としての力を持ち、個人が世界を動かしている。各々が好きなように生き方を選べて、同じ意思を持った人が自治区的に集まって、企業や行政がそれを支える仕組みを提供する、という社会です。

遅野井:個人の意思の妨げになるものを取り除いていく、つまり規制緩和も含めて国には求められているということですね。

林:例えば特区のようにそれぞれの地域が個性を出すのもいい仕組みだし、国が発注する先が企業でなく、個人でもいい。より個人の信頼を担保できる仕組みがあればいいのですが。

立本:個人の力が大きくなってきているというのは賛同しますが、それと従来からある仕組みがあまりうまくフィットしていないと思います。一番大きいのは働き方だと思います。やはり働き方から変えなくては、高いモチベーションを維持できないのではないでしょうか。

林:雇用形態から見直す必要がありますよね。「雇用する」ことをなくしてみるとか。ひとつの会社に勤め続けると閉塞感が出て、逃げ場がなくなってしまうけど、別の仕事や活動をすれば、むしろ今よりもっと健全な個人と企業の関係性が生まれるかもしれない。と言いつつ、経営者としては自分の会社の社員が辞めるとさみしくてしかたないんですけどね。けれども個人が輝くからこそ会社も輝くと思うし、転職も含めて、選択肢は多く用意してあげたい。

立本:転職までいかなくても、まず自らオープンな場に行くというのはひとつの方法ですよね。他の業界や会社を見ることで、自分の職場を相対化できるし、その上で世の中の流れを体感できる。とはいえ、目の前の業務にいっぱいいっぱいになって、忙しいことに慣れている自分もいるから、無理矢理でも「自分のため」だけではなく「他人のため」にがんばりたいというストーリーを作るといい。そうすると意外とモチベーションを高く保てるんですよね。その上で自分の働き方を相対化してみたら、もしかしたら会社での業務を変えるだけで改善できるかもしれないし、転職する必要があるかどうかも見えてくるかもしれない。

遅野井:企業で働いていると、「井の中の蛙」のまま、視野が狭くなってしまいます。自分の働き方、自分の会社はどうなんだと相対的に見て、外部と交流することで自分の選択が見えてくるんですね。

林:あともうひとつ重要なのは、「何か起こる予感はしていても、それが何なのかは事前予測できない」ということ。すべて予測に基づいていて、「これが起こるならそうしよう」という思考回路は絶対に変えなきゃいけない。そもそも「私たち3人が集い、こういうアウトプットが出るような会話をする」っていう姿勢では面白くない(笑)「何が起こるかわからないけど、きっと楽しくなる」っていうのが最高。「方向性はあるけど、ディテールはない」という思考活動ができるかどうかが、オープン・イノベーションを支える基本思想ですね。

遅野井:確かに、今回も楽しい時間でした。ありがとうございました。

編集後記

今回の鼎談を通じて、日本型オープンイノベーションの道筋や打破しないといけない固定観念、そして求められる意識変容の姿が見えてきました。そのために求められるのは、やはり組織を超えて外部とつながるということ。何年も前から継続的にこの言葉が飛び交っているということは、まだまだ日本の社会が既存の枠組みを超えられていないことの表れかもしれません。また、常に意識していないと知らぬ間に組織内の既存プロセスに引き戻される強い引き潮が働くため、常にその鮮度を保つ努力も合わせてもとめられるのでしょう。ひとりひとりの意思や情熱、そしてしなやかに既存にルールや組織を超えていく意識と行動が、イノベーションの大きな原動力になりそうです。(遅野井)